記憶の初源から

母胎の胎児に関する現在の知見を借りれば、わたしたちは生誕に到る過程で、母を通してこの世界の幾重にも重なり絡み合った風圧をある被膜通して間接的に深く刻印されている。まだ見ぬこの世界を、家族を生きる母を通して、音や触感や匂いなどの流れや律動や揺らぎのようなものとして、世界を感受し反応しつつ成長しているのだろうか。もちろん、胎児にとって次のような了解は存在し得ないかもしれないが、そこでは母という世界が、内側から見られた世界のすべてであるように見える。この世界の体験の記憶は、太古の時代の人間が不明のもやの中にあるのと同じように、なぜかわたしたちの記憶には浮上してこないようである。

ところで、精神科医の中井久夫が記憶について触れている。記憶について考える手がかりとしてみたい。

この大きな変化期(引用者註.「二歳半から三歳にかけて、重要な能力がいっせいに顕在化する」)において、もっとも重要なのは、そのころから記憶が現在までの連続感覚を獲得することではなかろうか。なぜか、私たちは、その後も実に多くのことを忘れているのに、現在まで記憶が連続しているという実感を抱いている。いわば三歳以後は「歴史時代」であり、それ以前は「先史時代」であって「考古学」の対象である。歴史と同じく多くの記憶が失われていて連続感は虚妄ともいいうるのに、確実に連続感覚が存在するのはどこから来るのであろうか。それは、ほとんど問題にされていないが、記憶にかんして基本的に重要な問題ではなかろうか。

(『徴候・記憶・外傷』P45-46 中井久夫 みすず書房 2004.4月)

これは全くの推定であるが、私の考えはこうである。二歳半から三歳にかけて、大きな記憶の再編成が行われる。成人文法性の成立に合致するような再編成である。そのために、古型(幼児型、前エディプス型)の記憶が抹消されるのではないかという仮説である。その前提として、誕生以来、あるいは胎児期以来の記憶は、いわば別の文法で書かれていて、成人型の記憶と混じれば混乱を起こしてしまう、つまり、成人型の記憶と両立しがたいものであると私は考えてみる。

(『同上』P50 )

わたしの中には、同時に現前させることは破壊的であるから不可能であり、好ましくもないが、そこから想起によって記憶を取り出せるところの記憶の総体がある。それを「メタ記憶」と呼んだことがある。

成人型記憶の連続感覚は、このメタ記憶の存在感覚ではなかろうか。それは、睡眠持続感覚に似ている。私たちは、何時間眠ったかがだいたいわかる。眠ってすぐ目覚めたと時と、八時間眠った時とは違う。

(『同上』P51 )

幼児型記憶は内容こそ消去されたが、幼児型記憶のシステム自体は残存し、外傷的体験の際に顕在化して働くという仮説は、両者の明白な類似性からして、確度が高いと私は考える。

外傷性記憶とは、そもそもどいう意味があるかを考え直してみよう。それは端的に警告の意味を持っているのではないか。

(『同上』P53 )

逆に、どうして、幼児型記憶が外傷性記憶と多くの点で同じスタイルをとるのであろうか。この疑問の答えは一つであると私は思う。すなわち幼児型の記憶は何よりもまず危険への警報のためにある。そもそも記憶は警告の一つの形として誕生したといえるかもしれない。もはや現前しない危険への警報を鳴らしつづけるものは記憶しかないではないか。 (『同上』P54 )

専門的な修練を積んだまなざしからの言葉である。けれど、記憶を含めてあらゆる人間的な事象に素人も専門家も共通でありうるという地平も確かに存在するように思われる。そうした地平から言葉を繰り出してみるならば、中井久夫は、幼児型記憶を「危険への警報」として、過酷な生きる環境での人類の初源性に結びつけようとしているように見える。しかし、そこまで結びつけるのは恣意的なものの一つではないだろうか。例えば、幼児型記憶の内在的な世界がよく分かっていない以上、幼児型記憶の中に驚きや感動のようなものを読み取る恣意性もまた可能であるし、それを人類の初源性の方へ結びつけることも可能である。

そこで、少なくとも言えることを取り出してみる。わたしたち人間はなぜか記憶像(のようなもの)として記憶を取り出すことができるようになったということである。この点において、人類の初源性にも共通して言えると思われる。そしてこのことは、わたしたち人間が像を喚起することのできる言葉というものを持ってしまったこととも深く関わっている。そこで、幼児型記憶や成人型記憶を分かつのは、基層としての無自覚な(内省的ではない)生命的な土台と、その上にこの世界の渦中から言葉を行使して半ば自覚的に築かれていく変成された生命という位相的な違いである。そして、その言葉を介した自覚性において、成人型の記憶の想起は連続しているように感じられるのではないだろうか。

比喩的に言えば、植物の種子の無自覚的な記憶は、芽を出し、日光や大気や風や雨などの世界との関わりにおける自覚的な記憶へと変成されるが、その中に種子の生きていこうとする生命的な記憶は内在していて、また種子へと受け渡されていく。同様に、わたしたち人間の胎内の記憶や「古型(幼児型、前エディプス型)の記憶」は、いわばわたしたちの体の芯に強く結びついていて、つまり沈黙と同じように内在的で、像としては取り出しがたいものであるが、言葉を獲得して成人型記憶へと移行していく段階の基層をなしているとみなせるように思う。

以上のように記憶と呼ばずに、この世界の了解の仕方の初源性と言った方があいまいではないかもしれないが、わたしたちが現在言えることは、その胎内から幼児型記憶に渡る記憶の初源性の世界は、未だはっきりした分節化がなされていないが、わたしたちの現在に無意識的なものとして織り込まれ内在しているということである。それはわたしたちの日々の行動の端々や食べ物などの好みなどにも内在しているはずであり、この世界でのなんらかの異和に出くわしたときの内省は、たぶんその記憶の初源性の流れに棹差しているのだと思われる。したがって、幼児型記憶などは消去されたのではなく、この世界に対する了解のようなものの無自覚な基層的な部分として内在し続けてきていると見た方がいいように思う。

いまだぼんやりとしか描けない「古型の記憶」から、「成人型の記憶」の世界への転位によって、わたしたちはこの世界との関係に自覚的に入り始めて、世界は空間的に深まりゆき時間的に深まりゆく。つまり世界がある構造を持ったものとして捉えられはじめる。そして、いくぶん自覚的で(内省できる)連続的な記憶像が生み出されるようになるが、それは無意識では常に基層の無自覚的な記憶像に触れているように見える。

(2008.8.20)

最新の画像[もっと見る]

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

-

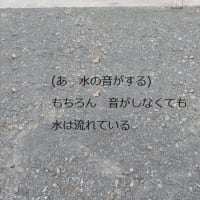

水詩(みずし) #1

3週間前

水詩(みずし) #1

3週間前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前