4-6月期は、家計消費が名目の前期比で-0.3%となり、コロナ後のリベンジ消費も終わりかと思われたが、何のことはない、税と社会保険料で可処分所得を増やさないようにしていたからだった。消費増→売上増→賃金増の好循環を、政府が阻害して、どうするんだよ。税や社会保険料の還元の必要性は論をまたない。しかし、どうやって還元するかは、なかなか難しく、失敗続きである。

………

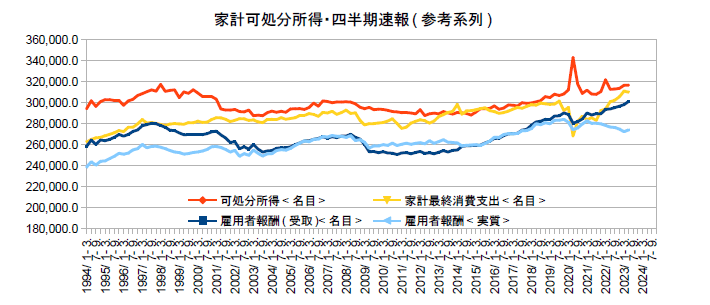

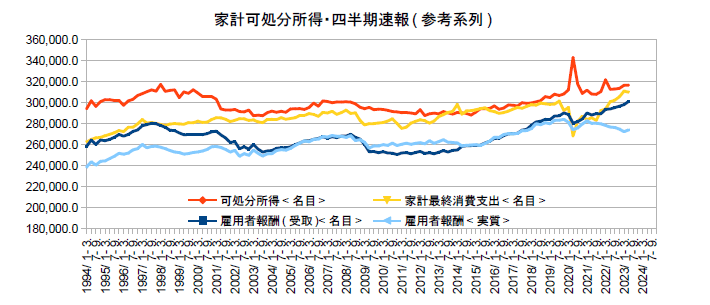

10/13に公表された4-6月期の家計GDP速報によれば、名目の可処分所得に対して、雇用者報酬が前期比1.00%の高い寄与をしたにもかかわらず、所得税等が-0.40%、社会保険料が-0.33%と足を引っ張ったために、横ばいにとどまり、家計消費は減少となった。雇用者報酬は前期比+1.1%と、消費者物価の+0.7%を超え、民間は健闘したのに、政府が生活を苦しくしているのでは、話にならない。

岸田首相の「減税」発言で、にわかに議論が高まったが、社会保険料の重みは、所得税等の2.5倍もあり、この1年の伸び率も大きい。社会保険料は逆進性が強く、物価高は低所得層にきついので、必要なのは「減料」だ。しかし、社会保険料には、負担軽減という発想そのものがない。還元するには、社会保険料に連動して給付を行い、実質的に「減税」するという政策の創造性が求められる。

その具体策は、1/1のコラムで示したとおりだ。勤労者皆保険の実現という経済と財政上の大きなメリットもある。「減税」の方法で問題になるのは、所得に応じることだが、保険料に連動しているから当然だし、給付事務も、事業者に保険料を取らないでもらうだけなので、容易で早くできる。給付だから、税制改正は必要なく、補正予算で措置でき、税収を減らしたり、元に戻す苦労もない。

財政上のテクニックとしては、取らない保険料を補填するよう、一般会計から年金特会に補正予算で繰り入れるだけだ。繰り入れは、年々議論することとし、勤労者皆保険の実現による年金財政の改善に応じて減らしていくことにすれば良い。また、皆保険を実現してしまえば、「130万円の壁」が低くなるので、給付水準を下げていくこともできる。特別減税なんかより、財政上の後始末もずっと筋が良いと思うがね。

(図)

………

あとは、勤労者以外には、非課税世帯への給付をしたり、年金受給者には、物価スライド分の前倒し給付をするとかを組み合わせたりで、還元することになろう。日経の「減税失敗の歴史」の記事を読むと、つくづく、この国は還元が下手な国だなと思う。理想を持たないから、イザというとき、慌てふためき混乱する。いずれにせよ、デフレを脱却すると、還元の制度化が財政上の必須の課題になる。今をかわせれば済むというものではない。

(今日までの日経)

賃上げ減税 効果に限界。米銀融資、伸び2年ぶり低さ。歴代政権、減税失敗の歴史。所得税定額減税、政府に求める 公明・北側副代表。税収増の「還元」に疑問 首相が言及、持続性や手法論点に。与野党「減税+給付」を前面。

………

10/13に公表された4-6月期の家計GDP速報によれば、名目の可処分所得に対して、雇用者報酬が前期比1.00%の高い寄与をしたにもかかわらず、所得税等が-0.40%、社会保険料が-0.33%と足を引っ張ったために、横ばいにとどまり、家計消費は減少となった。雇用者報酬は前期比+1.1%と、消費者物価の+0.7%を超え、民間は健闘したのに、政府が生活を苦しくしているのでは、話にならない。

岸田首相の「減税」発言で、にわかに議論が高まったが、社会保険料の重みは、所得税等の2.5倍もあり、この1年の伸び率も大きい。社会保険料は逆進性が強く、物価高は低所得層にきついので、必要なのは「減料」だ。しかし、社会保険料には、負担軽減という発想そのものがない。還元するには、社会保険料に連動して給付を行い、実質的に「減税」するという政策の創造性が求められる。

その具体策は、1/1のコラムで示したとおりだ。勤労者皆保険の実現という経済と財政上の大きなメリットもある。「減税」の方法で問題になるのは、所得に応じることだが、保険料に連動しているから当然だし、給付事務も、事業者に保険料を取らないでもらうだけなので、容易で早くできる。給付だから、税制改正は必要なく、補正予算で措置でき、税収を減らしたり、元に戻す苦労もない。

財政上のテクニックとしては、取らない保険料を補填するよう、一般会計から年金特会に補正予算で繰り入れるだけだ。繰り入れは、年々議論することとし、勤労者皆保険の実現による年金財政の改善に応じて減らしていくことにすれば良い。また、皆保険を実現してしまえば、「130万円の壁」が低くなるので、給付水準を下げていくこともできる。特別減税なんかより、財政上の後始末もずっと筋が良いと思うがね。

(図)

………

あとは、勤労者以外には、非課税世帯への給付をしたり、年金受給者には、物価スライド分の前倒し給付をするとかを組み合わせたりで、還元することになろう。日経の「減税失敗の歴史」の記事を読むと、つくづく、この国は還元が下手な国だなと思う。理想を持たないから、イザというとき、慌てふためき混乱する。いずれにせよ、デフレを脱却すると、還元の制度化が財政上の必須の課題になる。今をかわせれば済むというものではない。

(今日までの日経)

賃上げ減税 効果に限界。米銀融資、伸び2年ぶり低さ。歴代政権、減税失敗の歴史。所得税定額減税、政府に求める 公明・北側副代表。税収増の「還元」に疑問 首相が言及、持続性や手法論点に。与野党「減税+給付」を前面。