戦前の格差問題を読んだ後は、戦後、どうなったかを知りたくはないかね。それなら、橋本健二先生の『格差の戦後史』がお勧めだ。経済コラムなのに、政治学や社会学の本ばかりですまないけど、戦中に大きく平等化し、70年代まで格差は縮小したものの、80年代以降、再び格差が広がっているという事実を、「ピケティ前」に摘出し、実情を鮮やかに描いているわけだから、今読む甲斐はあるというものだ。

………

『格差の戦後史』は2009年秋に出され、2013年末に増補新版となっている。出版の頃は、リーマンショック後でもあり、労働者階級にも及ばない「アンダークラス」という最貧階級の出現を強く印象づけるものだった。5年経って、階級の存在は常識となり、「格差拡大は資本主義の常態」とするピケティの主張もあって、どう解決すべきかに関心が及んできたように思う。

直感でも分かるのは、景気が良ければ、格差は縮小するということだ。失業が減るのだから、当然にも思えるが、現在の中国は、高度成長を続けて来たにもかかわらず、大変な格差社会になっている。他方、日本の高度成長では、間違いなく、格差の縮小が進んだ。そこで何が起こっていたのかは、今後の経済運営を考える上で、大切な知見をもたらすはずである。

………

『格差の戦後史』が描くように、1950年代、すなわち、神武・岩戸景気に沸いた当時は、むしろ、格差が拡大していた。格差が縮小するのは、物価上昇率が高まる60年代になってからである。1950年代は、高成長を果たすための経済構造が建設される途上であり、これが完成し、更に推し進められるようになってから、格差は縮小していく。

経済構造とは、要するに、どの程度、投資するかである。高投資・低消費であるほど、成長率は高くなり、労働需要は強まる。それが賃金を底上げし、階級内や階級間、企業規模間、地域間、男女間といった格差を縮めるように働く。経済構造の変化は、本コラムの

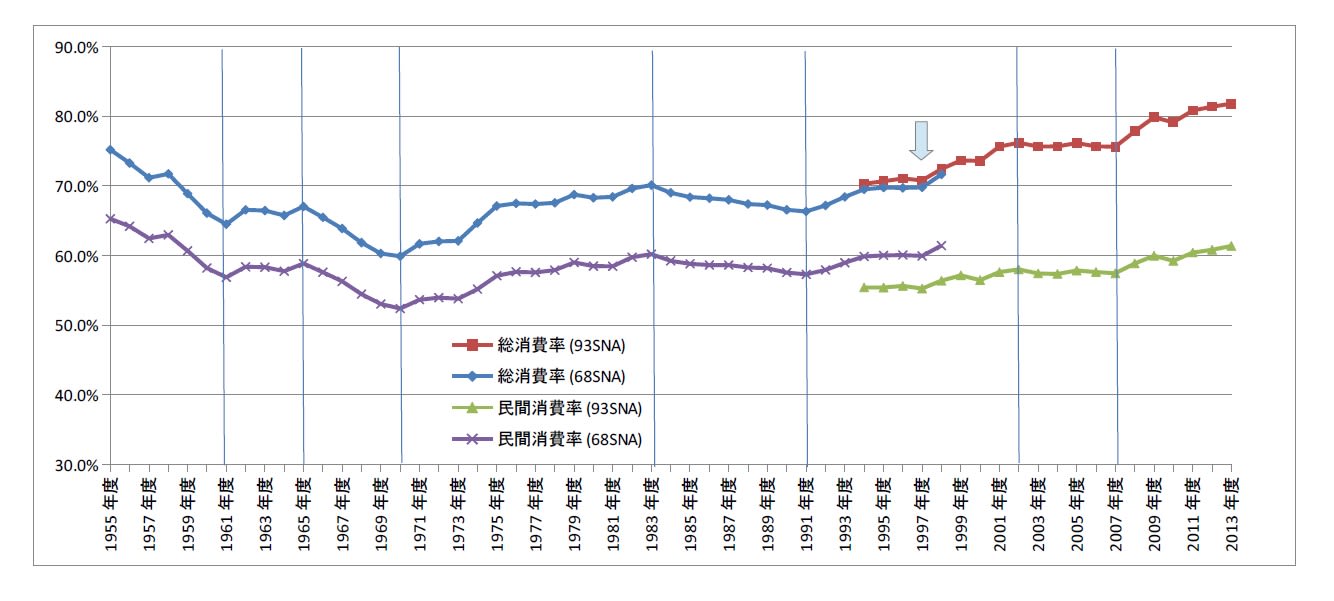

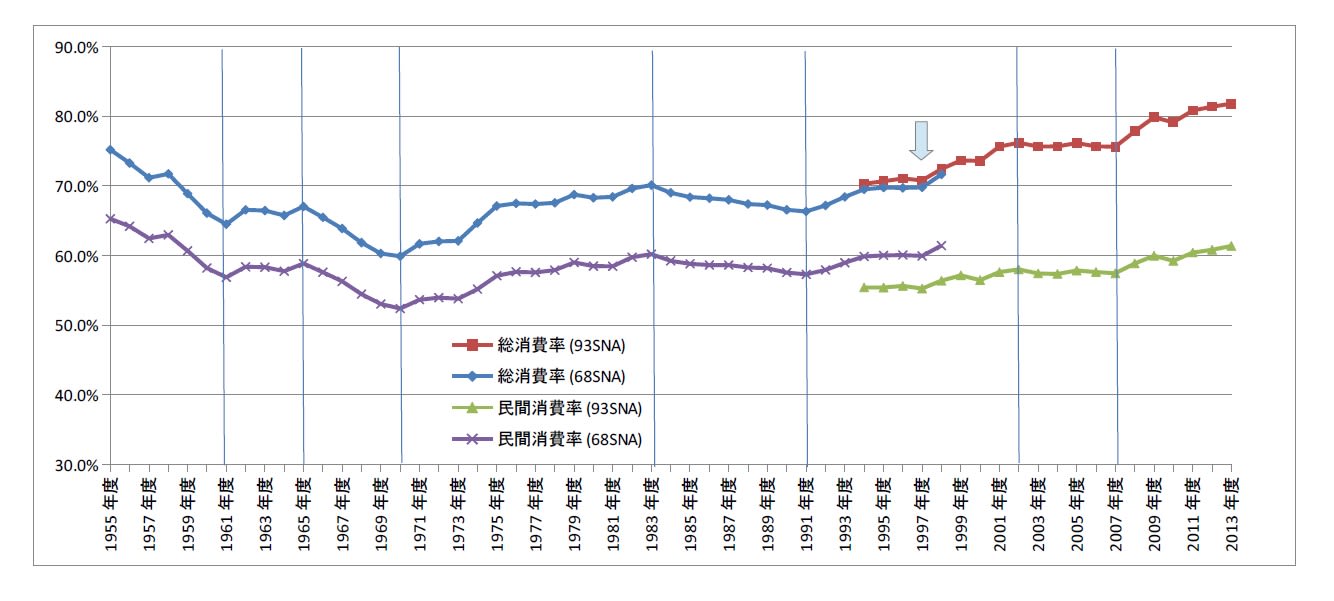

2013/12/7で説明した消費率を見れば一目瞭然だ。下図のように、1961年に完成し、踊り場の時期を過ごした後、1966年からのいざなぎ景気で、一段と強化され、最盛期の70年代前半を迎えるわけである。

『格差の戦後史』では、企業間の賃金格差は1960~63年に顕著に縮小、男女間のそれは60年代に縮小傾向、農家と被雇用者間の格差は60年代後半に急速に縮小、臨時雇・日雇比率は70年までに低下、同じ頃に中小から大企業への移動が増加し、ブルーカラーとホワイトカラーの賃金格差や地域間格差は70年代に入ってから縮小といった指摘がなされている。それらは、経済構造の変化の中で生じた出来事である。

(図)

………

端的に言って、格差の縮小には、相当に強い労働需要の圧力が必要である。当然ながら、それは物価高をもたらす。中国では、物価高は民衆の不満を増大させるとして、慎重に扱われたが、日本の高度成長では、生産性格差インフレは「人間の価値を高める」として、物価高批判を押しのけて成長を追求している。「物価以上に収入は増し、豊かになっている」と正面から信任を問える民主主義の強みである。

1960年代の5%を超える消費者物価上昇率は、今の目から見ると、「やり過ぎ」の感がある。現在の中央銀行が容認できる高さではなく、3%前後でブレーキをかけるのが常識的な対応だろう。しかし、「やり過ぎ」の成長圧力をかけたからこそ、格差は縮小した。すなわち、経済メカニズムによって、格差は縮小するのであるが、現在の経済運営上の常識を書き換えるような財政と金融の組み合わせが必要になろう。

消費率の図を眺めると、かつて、高貯蓄=高投資の経済と言われた日本は、いまや、見る影もない。時代的な質の差はあるにせよ、もはや、戦後復興期並みの体たらくである。特に、1997年のハシモト・デフレで、安定していた消費率の構造「改革」をしたのは、栄光の時代に終止符を打つものだった。「改革なくして成長なし」の小泉政権期も、世界経済の好調に恵まれたにもかかわらず、成長力を強めるチャンスを逃している。

図は2013年度までだが、2014年度は増税の反動減で消費率が低下することは確実である。もし、2015年度がアベノミクスの宜しきを得て、投資が増え、成長が加速すれば、2年連続で消費率が低下することになり、久々に経済の転換点が出現するかもしれない。それは、より一層の賃金増、3%超の物価上昇、そして、ようやくの格差縮小へと通じる道である。もっとも、その勢いがつく前に、消費再増税が腰を折るのだろうが。

………

日本の高度成長は「奇跡」と称されたが、輸出を起点に内需を起こして高成長を実現する戦略は、次々と途上国に取り入れられ、大きな成功を収めて、スタンダードなものになった。ただし、高成長の圧力を用いて、格差の是正にも成功し、「総中流化」にまで到達したのは、日本をおいてない。本当の奇跡は、成長ではなく、平等にあった。

これが可能だったのは、日本の力を卑下する声もある中で、成長の可能性を信じ、福祉国家建設の目標に向って、ただ猛進していったからである。また、『格差の戦後史』にあるように、戦後の官僚は格差是正に並々ならぬ意欲を持っていたこともあろう。高度成長期は、そんな青くて熱い時代だったのである。

今の我々は、成長を信じているだろうか。福祉国家を目指しているだろうか。エリートは貧困克服を自分の事としているだろうか。『格差の戦後史』が非正規・非婚を特徴とするアンダークラスは、就業人口割合が1997年から倍増したとは言え、全体の1/8である。窮乏の少数派を浮揚させ、いかに社会に統合していくかは、日本だけの課題ではない。世界は、再びの奇跡を待っている。

(昨日の日経)

自衛隊が他国軍の防衛も。賃上げ率2.43%、昨年0.27上回る。AIIBに容認論。待機児童減で4.3万人、1,2歳児が1.93万人45%、0歳児1.97万人。東南ア賃上げ10%前後。

(今日の日経)

景気拡大7割・社長100人アンケート。税収上振れバブル期並み、3月財政資金対民間収支の税収見込み22%増、2015年度は+5.1兆円か・滝田洋一。

※滝田さん、よく書いてくれた。5兆円上ブレは消費税2%に相当し、消費税10%でも財政再建目標を3年遅れなら達成できることを意味する。筆者も毎月上方修正をしているところで、多少低い57.9兆円までなら確度は高いと思うね。