加古川市域の仏たち(平安時代)

加古川市域には、前回紹介した鶴林寺の仏たちのほかにも、平安時代の仏尊をまつる寺院が数ヵ寺あります。

① 木造地蔵菩薩立像 平安後期 神野西条永昌寺

② 木造聖観音立像 平安中期 野口町長砂円長寺

③ 木造地蔵菩薩立像 平安後期 野口町野口教信寺

④ 木造阿弥陀如来立像 平安末期 加古川町木村如意寺

⑤ 木造薬師如来坐像 平安後期 志方町原仏性寺

⑥ 木造阿弥陀如来立像 平安末期 尾上町養田法音寺

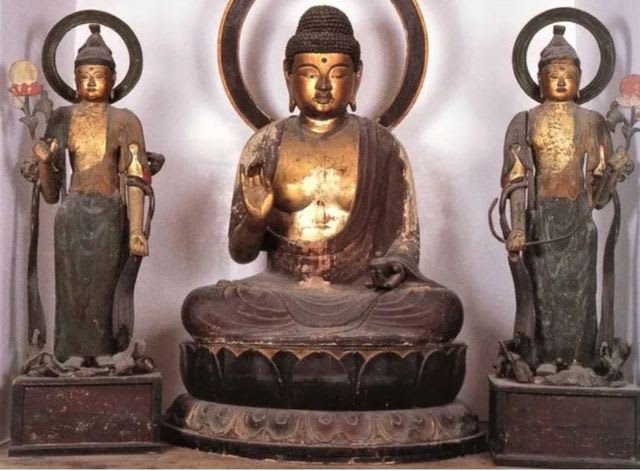

きょうは、「原のお薬師さん」として地域に親しまれている仏性寺(志方町西志方原)の薬師三尊像を見ておきましょう。

原のお薬師さん

写真は、仏性寺の本尊として祀られているのは薬師如来坐像とその脇侍です。

写真は、仏性寺の本尊として祀られているのは薬師如来坐像とその脇侍です。

仏性寺は、寛保二年に臨済宗の名僧である盤珪(ばんけい)禅師によって再興され、現在は臨済宗(禅宗)の寺院となっています。

*盤珪(ばんけい)については、小説ですが『盤珪(寺林峻著)』(神戸新聞総合出版センター)をご覧ください。

これらの像を祀る本堂も小さく、かつて『加古川市史』の文化財編で一部が紹介されたことを除けば、近年まであまり注目されることはなかった寺であり仏像でした。

平成13年(2001)に本堂が改修されました。これらの仏様は、その時あらためて注目されるようになりました。

伏せ目の穏やかな顔立ち、彫の浅いしわの表現のために厚みが薄く感じられる体部、細かい螺髪(らほつ)などから平安時代の後期(11世紀後半)の如来像であることがわかりました。

また、脇侍の日光・月光菩薩は、修理により像容を損ねていますが、これらの仏様も平安時代後期の菩薩形立像の特徴を備えた優れた仏像です。

平安時代の三尊像が現在にまで伝わる貴重な仏像です。

これらの像から、天台系の規模の大きな寺院を想起させるもので、この地域の平安時代の仏教を考える上でたいへん興味深い仏像でとなっています。(no4804)

*『志方郷(第37号)』・『仏と神の美術‐中世いなみ野の文化財』(加古川総合文化センター)参照

*写真:仏性寺の薬師三尊像、『加古川市史(第一巻)』参照