一年間の無病息災と五穀豊穣を願って

小正月に行われるどんど焼きの行事は

成人式が15日でなくなってから

各地での実施はまちまちの様です。

ご近所の方が誘ってくれなかったら、

今日である事を知りませんでした。

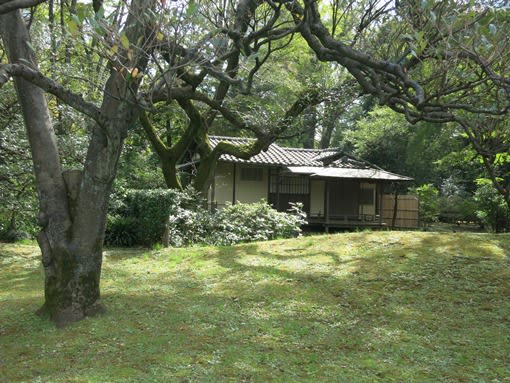

近くの八幡様では午後1時から始まっていました。

時々青竹のパーンと跳ねる音と共に

燃え上がる炎が気持ちよく感じ、

煙と炎は久しぶりに見た感じです。

火力が落ちてきた頃お団子を焼き始めます。

今年は上手く焼けたので

砂糖醤油が用意されていたので美味しく頂き

童心にかえった様なひと時を過ごしてきました。