行基と言う坊さんを『行基菩薩』や『天平大仏記』で紹介してきたわけですが、この伊丹の地にやってきたからにはもう少し突っ込んで考えてみたいと思います。

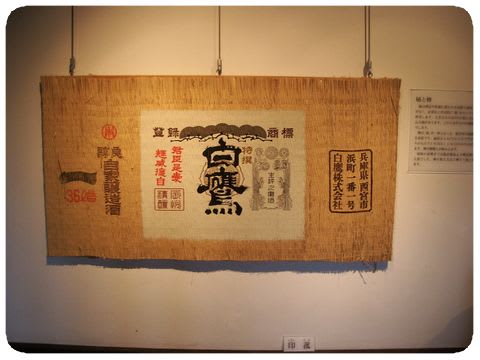

冒頭の写真は伊丹市立博物館のもの、唐招提寺にあるものの贋作です。

これは行基が河内国・大鳥郡(大鳥郡が和泉国になるのはもう少し後)の出で、704年に母親方の実家(現在の堺市家原寺町)を寺にしたことを書いています。

行基菩薩行状という絵巻物が昆陽寺に1~5巻まで残っており、1~4巻までは行基が山背国の鹿山寺にいた頃の様子が綴られていると説明しています。

しかし鹿山寺は何処にあったのかは定かでないと・・・

農業の灌漑用に狭山池や久米田池そしてこの昆陽池も造り、用水路も完備させたといいます。

ちなみにこの3つの池の近辺には池尻という地名があることが共通しています。

これは昆陽池ですが、奥にある建物(昆虫館)が対岸であり、手前にある陸地は島です。地図の左下角の方から撮った写真です。

行基は日本の地図作りにも携わったと言われていますが、この島の形は日本の形をしています。

でも島は後年の人が作ったのでしょう、いくらなんでも行基が日本の形を理解していたなどとは考えられません。

行基を主人公にした小説を見かけません。

何とかこんな本を見つけてきて読んでみました。

行基は僧尼令に違反したとして、弾圧を受けました。僧尼令とは尼や僧は寺院の内で修業を積み、院外で布教などしてはならない、又、乞食(托鉢)するには寺を管理する三種の役職に願い出、午前11時から午後1時の間に行えとする法律でした。

行基はこの禁令を持ってきた役人に対し、寺の外に出ないでどのようにして仏の道を世に広めよというのだ、人間とこの世を離れた別の所になど仏の道はありはしないと論破し、役人に禁令を持ち帰らせました。

聖武天皇と橘諸兄が行基と恭仁京・泉橋院で対面する場面があります。

行基はそこで摂津の猪名野、猪名川と武庫川の間の台地を給孤独園(祇園精舎=貧しい人たちに施しをした処)にすることを請い、善いことだと認められています。

それでこの伊丹の地に行基ゆかりの池やお寺があるのですね。

冒頭の写真は伊丹市立博物館のもの、唐招提寺にあるものの贋作です。

これは行基が河内国・大鳥郡(大鳥郡が和泉国になるのはもう少し後)の出で、704年に母親方の実家(現在の堺市家原寺町)を寺にしたことを書いています。

行基菩薩行状という絵巻物が昆陽寺に1~5巻まで残っており、1~4巻までは行基が山背国の鹿山寺にいた頃の様子が綴られていると説明しています。

しかし鹿山寺は何処にあったのかは定かでないと・・・

農業の灌漑用に狭山池や久米田池そしてこの昆陽池も造り、用水路も完備させたといいます。

ちなみにこの3つの池の近辺には池尻という地名があることが共通しています。

これは昆陽池ですが、奥にある建物(昆虫館)が対岸であり、手前にある陸地は島です。地図の左下角の方から撮った写真です。

行基は日本の地図作りにも携わったと言われていますが、この島の形は日本の形をしています。

でも島は後年の人が作ったのでしょう、いくらなんでも行基が日本の形を理解していたなどとは考えられません。

行基を主人公にした小説を見かけません。

何とかこんな本を見つけてきて読んでみました。

行基は僧尼令に違反したとして、弾圧を受けました。僧尼令とは尼や僧は寺院の内で修業を積み、院外で布教などしてはならない、又、乞食(托鉢)するには寺を管理する三種の役職に願い出、午前11時から午後1時の間に行えとする法律でした。

行基はこの禁令を持ってきた役人に対し、寺の外に出ないでどのようにして仏の道を世に広めよというのだ、人間とこの世を離れた別の所になど仏の道はありはしないと論破し、役人に禁令を持ち帰らせました。

聖武天皇と橘諸兄が行基と恭仁京・泉橋院で対面する場面があります。

行基はそこで摂津の猪名野、猪名川と武庫川の間の台地を給孤独園(祇園精舎=貧しい人たちに施しをした処)にすることを請い、善いことだと認められています。

それでこの伊丹の地に行基ゆかりの池やお寺があるのですね。