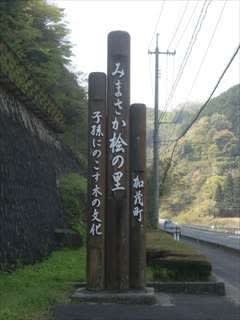

旧川上郡成羽町(なりわちょう)は岡山県中西部の吉備高原に位置した町です。高梁市、新見市、川上郡川上町・備中町、小田郡美星町、阿哲郡哲多町に隣接。町域の大半は高原と山林で占められ、町の中央部を流れる高梁川支流の成羽川沿いに小盆地を形成。江戸時代には成羽藩の陣屋があり、北部の吹屋地区にはかつて銅と弁柄の鉱山があり、その元締めであった広兼氏と西江氏の邸宅が往時の権勢を偲ばせています。また、備中神楽発祥の地として現在でも盛んに神楽舞が行われています。「町の木:アカマツ」「町の花:ササユリ」「町の鳥:ウグイス」を制定。

旧キャッチフレーズは「豊かで明るい文化の町 なりわ」

また成羽地区は、備中神楽発祥の地として現在でも盛んに神楽舞が行われており、1979年2月に国の重要無形民俗文化財に指定されました。「町の木:アカマツ」「町の花:ササユリ」「町の鳥:ウグイス」を制定。

旧キャッチフレーズは「豊かで明るい文化の町 なりわ」「備中神楽 発祥の町」

明治22年(1889)、町村制の施行により、川上郡東成羽村・成羽村・中村・吹屋村が発足。

1901年、東成羽村が町制を施行、川上郡成羽町(一次)となる。

1906年、成羽町と成羽村が合併、川上郡成羽町(二次)が発足。

1955年、成羽町と中村が合併して川上郡成羽町発足(三次)。翌4月、吹屋町を編入。

2004年、高梁市、川上郡川上町・備中町、上房郡有漢町との対等合併により新・高梁市となりました。

マンホールは見つけられませんでしたが、「備中神楽:素戔鳴命のオロチ退治」がデザインされたカラー消火栓がありました。

同じく、素戔嗚尊がデザインされたカラー仕切弁。

昭和4年(1930)5月23日制定の町章は「ナ・リ・ワ」を図案化したもので、ひとつの円を中心に、さらに大きい円が、次々と想像せられ、遠く、大きく拡がる波紋も中心は一つで、内部の固い団結力を示し、3本の線は外部に放射して勢いを意味し、平和と発展を象徴したもの」合併協議会資料より

吹屋地区に設置されていた町章付きの止水栓。

地名のみの排水弁・空気弁・消火栓

成羽川:神楽橋の欄干には、「備中神楽:素戔鳴命の大蛇退治」に登場する『素戔鳴命』の像が設置されています。

神楽の見所の一つである刺繡が施された衣装。登場人物が一目でそれとわかる神楽面。こんなにも手の込んだ親柱を見たのは、おそらく初めてと思われます。

橋の対岸には『奇稲田姫(くしいなだひめ)』

「八岐大蛇」から救われた『奇稲田姫』は、出雲八重垣にて『素戔嗚命』と結婚し、共に出雲の祖神となります。

---------------------------------00-------------------------

旧川上郡備中町(びっちゅうちょう)は岡山県中西部の吉備高原に位置した町です。川上郡成羽町・川上町、阿哲郡哲多町・哲西町に。また県を跨いで広島県神石郡油木町・豊松村、比婆郡東城町に隣接。町域の大半は高原と山林で占められています。町の中央部を高梁川支流の成羽川が流れており、岡山県南への電力と工業用水の需要拡大に対応するために建設された日本最大規模の重力式アーチダム「新成羽川ダム」、および同時に形成された「備中湖」があります。また漆の産地であり「備中塗」などの工芸品を産し、布賀地区は、世界的に大変珍しい逸見石など鉱物・鉱石が産出されることでも知られます。「町の木:ウルシ」「町の花:ツツジ」「町の鳥:キジ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、川上郡富家村 ・平川村・湯野村が発足。

1956年、富家村、平川村、湯野村合併、町制を施行し、川上郡備中町が発足。

2004年、高梁市、上房郡有漢町、川上郡成羽町、川上町の対等合併により新・高梁市となりました。

マンホールは見つけられませんでしたが、備中町のキャラクター『ビスターくん』の消火栓を発見!。ほかにも空気弁や仕切弁が存在するようですが、調査不足でこれ一枚だけ。

昭和36年(1961)6月20日制定の町章は「円で円満を表現し、備中町の「び」と「中」を図案化し、前途の躍進を象徴したもの。」合併協議会資料より

撮影日:2010年8月11日&2012年8月8日