旧大野郡朝日村(あさひむら)は岐阜県大野郡の南東部に位置した村です。高山市、下呂市、大野郡久々野町・高根村・丹生川村に。また県を跨いで長野県木曽郡開田村に隣接。村の周囲には御嶽乗鞍岳といった3,000m級の山や、それらに連なる1,400〜2,000m級の峰があるため、村内の標高差は著しく、もっとも低い704mから御嶽の継子岳の2,859mまで、その標高差は2,000m以上におよびます。村の中央には北アルプスを源とする飛騨川が、秋神川や青屋川などの小河川を支流に西流。総面積の93.9%が林野であり、河川の川岸段丘に農地や集落が細長く散在し、また丘陵地には畑地帯が形成されています。「村の木:赤松」「町の花:鈴蘭」を制定。

約8000株の「鈴蘭」が季節を彩る「うるし塚鈴蘭公園」。

一面満開の鈴蘭とはいきませんでしたが、それでも白く清楚なその姿は、思いがけなかっただけに感動的でした。

明治22年(1889)、町村制の施行により、益田郡朝日村が発足

1950年、近接する高根村と共に大野郡に移り、大野郡朝日村となる。

2005年、大野郡国府町・丹生川村・清見村・荘川村・宮村・久々野町・高根村、吉城郡上宝村と共に高山市に編入され、高山市朝日町となりました。

マンホールには「村の花:スズラン」が可憐に描かれています。

「うるし塚鈴蘭公園」付近は、街灯も可愛いスズラン

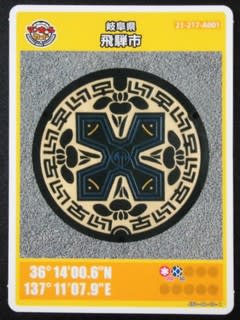

昭和43年10月8日に村章として制定され、昭和51年4月1日に再制定「村民の力強い和と、朝日村の躍進の無限の可能性を象徴したもので、朝日村の「ア」を図案化し、乗鞍岳に昇る朝日を表しています。」旧公式HPより

「道の駅・飛騨あさひ村」に「龍厳山の美女」の言い伝えを紹介した案内板。「昔、立岩付近に絶世の美女がおり若者たちの話題の中心となっていた。若い男はその娘を見ると密かに後を追ったがいつも姿を見失ってしまう~中略~ある若者が、針に糸を通し美女の着物の裾につけ、その糸を辿っていったところ美女の姿は消え、巌の上に尾に針を刺した大蛇がとぐろを巻いていた。以後、美女の正体は龍厳山に棲む大蛇と云われている。」

撮影日:2012年5月17日

------------------------00----------------------

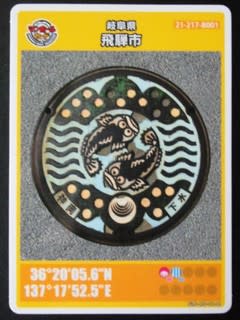

マンホールカード、頂きました。

2023年1月28日、第18弾として全国40自治体+1団体で41種(累計915種類 649自治体 2団体)の マンホールカードの配布が 開始されました。「高山市G」のマンホールカードは、「道の駅 ひだ朝日村」でいただけます。

2018年に設置開始されたマンホールには「すずらん」がデザインされています。

「高山市の朝日地域のマンホール蓋です。 デザインは朝日地域のシンボル「すずらん」で、かつて鈴蘭高原に群生し、1968年に岐阜県指定天然記念物、1976年に旧朝日村の花に定められました。 朝日地域(旧朝日村)は、乗鞍岳と御嶽山を眺望でき、春にはすずらんや枝垂れ桜などの花々、夏にはキャンプ、秋には紅葉、冬には氷点下の森など四季を体感できる自然豊かな地域です。 マンホール蓋以外にもすずらんをモチーフとした道路照明の設備など地域のシンボルとして大切にされています。 毎年5月中旬頃から「うるし塚すずらん公園」で鑑賞できます。」