新刊発売中!!さっそくの重刷決定!ありがとうございます。第一弾!『とことん解説!タネから始める 無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜』(洋泉社)

今までの自然菜園でわかりにくかった点を見事に解説!最新技術を加え、決定版になっております。

第二弾!4/19新発売『プランターで寄せ植え野菜』

プランターは、失敗しやすいものですが、基本を守れば、とっても簡単です!今回は、寄せ植えで2~3種類の相性の良い野菜を混植し、1枚のメニューになるようにイラストと写真でまとまっております。プランタ―だけでなく、庭や菜園でも使える組み合わせなので、参考にしてみてください。

本日、

ときどき

ときどき 。

。台風大丈夫でしたか?うちでは、早朝から9時まで停電位で済みましたが、

被災したところの方々には、心より一日も早い復興を祈っております。

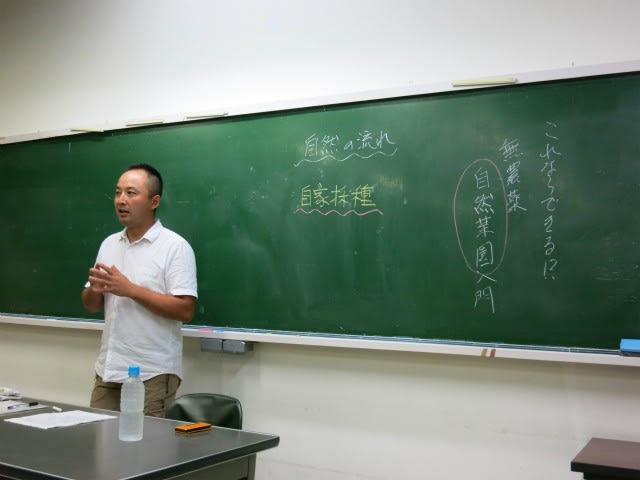

先日、毎月第1水曜日18:30~で行っている自然菜園入門講座(長野市城山公民館)でした。

自然菜園の入門の知識を毎月のテーマと2つの野菜の比較しながら講義を行っております。

自然菜園では、育土×自家採種×育苗の3つの柱があります。

今回は、自家採種をテーマに、自家採種の基本を学びました。

固定種と交配種(F1)の基本から、それぞれの違いと活かし方。

自家採種する際の3つのステップを知ってもらい、

1)ただ採る

2)品種を維持する

3)育種する

夏野菜の自家採種を中心に、ご紹介しました。

これから育てる越冬野菜は、播くタイミングが大切ですが、昨今の異常気象で、根本的に越冬するために必要な知識を学びました。

後半は、ミズナとカブの出身地とどのように進化して今の野菜のなってきたかを知って、

ミズナをミズナらしく、カブをカブらしく育てるコツを学んでもらいました。

カブから進化コマツナがなぜ無農薬栽培で最も育てにくく、どのように育てたら、よく育つようになるのかヒントがその中にあります。

城山公民館夜間講座は、もう5年以上行っており、最後の質疑応答の時間は、参加者から日頃の菜園での疑問、質問を受け、問答をやっております。

菜園では、なかなかできない基本的な理論に基づいたお世話の仕方を学んでいただければと思っております。

そうすると、野菜自身の自然が見えてくるので、野菜が自然に育つ菜園でどのように育てていけばいいのか見えてきます。

2018年土内容充実で、

城山公民館「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。

毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

長野市城山公民館 18:30~21:25(当日、記録用動画撮影いたしております)

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

◆次回以降の予定

【テーマ】

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~野菜編~」

10/3(水)秋の土づくり(堆肥や緑肥作物の導入法)、越冬野菜の定植・種まき。 比べて納得野菜講座「ネギとタマネギ」

11/7(水)冬の土づくり/畑の片づけ方、土壌分析、冬の米ぬか利用法、野菜の収穫・越冬保存のポイント・越冬野菜の越冬のコツ。比べて納得野菜講座「シュンギクとホウレンソウ」

12/5(水)2017年の菜園の反省を来年に活かす。比べて納得野菜講座「エンドウとソラマメ」

お楽しみに~

◆◇◆お知らせ◆◇◆

3/8(木)スタート!! 千曲市戸倉創造館で2018年3~2月に千曲市教室開校します!!

『無農薬無化学肥料でもしっかりやればできる!自給稲作入門講座』

次回は、9/13(木)『はざがけ、脱穀から秋起こし』です。

場所:戸倉創造館2階会議室

日時:第2木曜日 18:00~20:45まで(全12回座学のみ)

受講料:1回1,500円、一括申し込み15,000円

対象:米の自給をしたい方。米作りが初めての方大歓迎!

参考テキスト:『自給自足の自然菜園12ヶ月』(宝島社)153~174ページ

●問合せ・申し込み先●

千曲市役所経済部農林課農業振興係服部

電話026-273-1111(内線7244)

Email:nousin@city.chikuma.nagano.jp(件名を「自給稲作入門講座」として送信下さい)

現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~

※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。

※最新動画、「畑での野良仕事(実技編)」前編・後編もアップグレードできました。

投稿とは関係のない質問で恐縮ですが、2点お聞きしたく、投稿します。

1.

家の裏に野原があるのですが、そこを畑にしていこうと考えています。野原はでこぼこした斜面で、ヒメオドリコソウ、ツルニチニチソウ、クサノオウ、ヨモギ、クズ等々が生えていて、肥沃なところとやせているところがまばらなのと、土が粘土質で固いことから、緑肥で自然耕をしてみようかと考えています。こういう場合緑肥は有効な手立てでしょうか?

2.

もし有効であったとして。面積が40平米くらいある上、斜面なので、播種後に耕すのが大変だなと思い、ばら撒いた後に草刈りして、それで覆土代わりにはならないか、と安易な考えをしてしまいます。やはり地道に鍬で耕すしかないのでしょうか?何かいい方法があればご教授ください。

密閉、が十分でないかもしれません。白菜などのの漬物容器で作り、容器の半分くらいの量にしかならなかったので、米ぬかのフタの上からラップでおさえて、空間はありますが、容器の蓋をしました。蓋をチラッと開けて見るとヌカの所々に白くカビが生えています。

1)そうですね。ちなみに、ステージ0は多年草エリアというだけであって、クズが生えていれば肥えている場合もありますし、痩せている場合もありますし、ステージ1~3のように肥沃度で計れず、外のエリアです。

2)土が粘土質で硬い場合、菜園でなかった場合、緑肥作物で自然耕はいい方法だと思います。

ただし、ツルニチニチソウ、ヨモギ、クズに関しては多年草なので、根を一度抜き取らない限り菜園にはならないので、どの程度多年草が張っているのかで、種まきの仕方が変わってきます。

①多年草が少ないエリアや場合は、夏の草が終わりに入ってきて、播く緑肥作物の種類の播種期に合わせて、乾いた草の上から種を撒き、生えている草の地際(生長点以下)を刈ることで、刈った草の間~緑肥が生えてくれます。

ただし、緑肥の種子が無消毒の場合、鳥に見つかりやすく食べられてしまったり、多年草が多い場合、多年草の根のマットによって発芽が著しく悪いなど場所やタイミングが決め手の播き方になります。

②私なら、耕して緑肥作物の種を播くと思います。耕す際に鍬に当る根を掘り起こしたり、耕すことでどんな土か感触でよくわかり、しかも硬い粘土を壊し酸素が入ることで、緑肥作物の発芽が良くなるだけでなく、その後の緑肥作物の生育もよくなり、結果的に土が良くなりやすくなるからです。

緑肥作物による自然耕は、緑肥が育ってこそ、発揮されるので、育たないと効果半減です。

③傾斜で広いとのことですので、メインで菜園にしたい場所(耕しきれる範囲)をしっかり緑肥作物を育て、耕せない範囲を草の上から播くのもいいかと思います。耕せない部分は、メインの野菜を育てる際の草マルチの材料調達場所や、改良後菜園を拡大する際に行えばいいと思うので、最初から広くするより、狭くして徹底的に手を入れた方が緑肥も野菜も育ちますよ。

そうですか。

ハクサイの漬物容器だった過去がある場合、かつての常在菌にかなり左右されるので、ご注意ください。

密閉できてない現状の条件的にも、匂いが強い場合は、好気発酵して、腐敗に傾きつつあるように思えます。

一層のこと、容器から出して、よく混ぜて空気を取り入れ撹拌を繰り返し、好気発酵ボカシにして締まった方が、腐敗していないなら回復できるかもしれません。

土着菌ボカシは、市販のEM菌などのように培養された強い菌ではないので、絶対密閉で、嫌気発酵させ、乳酸菌など主体で発酵させることが成功の秘訣です。

漬物用の厚地のビニール袋や肥料袋のようなもので、密閉したりすると、以前失敗していない袋であれば、常在菌の影響もなく、密閉もできるのでお奨めです。

また、上下に米ぬかの蓋も忘れずに。

嫌気発酵で完成すると、甘酸っぱいか酸っぱい匂いが完成の目安の匂いです。土着菌ボカシは、長期間保存が効かないため、早めにご利用ください。

今年から自然菜園を始めました。

5月にタネまきしたズッキーニ3株ありますが実がつきにくいです。雄花ばかりで雌花が開花しません。クラツキをして植えたのですが、葉っぱが10枚ほどで手のひら大で弱々しい株です。

ウリバエがきてしまいます。

何かよい対策とズッキーニを育てる上でのコツを教えてください。また、竹内さんの書籍などおすすめがありましたら教えてください。

そうですね。

ズッキーニは、ある程度育たないと雌花がつきませんので、「葉っぱが10枚ほどで手のひら大で弱々しい株です。」では、まだからだを作っている最中といった感じですが、

7月播きでももう実がついてよい時期なのに、5月で今の状態だったというのは、なにか初期生育に相当のダメージがあり、死にかけたのが最近涼しくなって復活してきた感じでしょうか?

まずは今回うまくいかなかった原因を探したいですね。以下該当するものありますか?

①植える1カ月前に、クラツキしましたか?

②他の野菜、特にカボチャなどは大丈夫でしたか?ちゃんと実がつきましたか?

③暑すぎたとか?

④クラツキした材料は、完熟堆肥でしたか?

また、苗づくりで失敗したなど、今までの生育でうまくいなかった原因はありますか?

うまくいかなかった原因がわかれば、うまく育てるコツが見えてきますので、お手数ですがもう少し教えてください。

写真があれば早いので、リンク先を教えてください。

漬物容器はもう10年ほど使っておらず、外に放置されていたものなので大丈夫とは思いますが、そこの菌!にまでは思い及びませんでした。

そして思い切って容器から出してみたところ、フタのぬかは匂いますが、その下はそれほど強い匂いではなく、腐敗臭というよりは、すっぱっぽい匂いのような気もします。色は白くはないですが、比較的きれいです。使うことは可能でしょうか、やめた方がよいでしょうか。フタぬかのカビは白いものが少しで、他の色はありません。

一度出して混ぜましたが、このあとどうすればいいか、再度のアドバイスをお願いします。作り直しであれば、次に作るときは厚手のビニール袋で密閉します!

そうですね、常在菌や前の環境というのは意外と強く、一度失敗したぬか床を熱湯やアルコールで消毒しても、二度とうまく発酵しにくくなってしまう位引っ張るものです。

乳酸菌系でうまく発酵できると、酸っぱく色が黄色が強くなります。

米ヌカを容器などに詰める際には、しっかり鎮圧して脱気しながら行うと成功しやすいものです。

腐敗していなければ、使えます。腐敗していると、病虫害が寄ってきて、野菜も病気がちになるので使えません。

いずれにせよ、土着菌ボカシは、あまり強く安定維持しないので、腐敗する前に、草マルチと重ねてしまったり、耕す際に鋤き込んだり、鶏のエサなどにして使ってしまうことをお奨めします。

透明な厚地のビニールの場合、漬物容器内で使用し、光と空気が入らないように工夫してみてください。

借りて1年ほどの畑ですが、野菜がうまく育たず、根を見るとコブになっていることが多く抜本的な改善が必要なのかもしれないと思っています。畑経験不足の為どこから手をつけてよいか悩んでしまい、ご相談した次第です。

育たない野菜はウリ科が一番ひどく、苗を植えてもすぐに黄色くなってしまったり、弱々しい姿です。根にコブがあったのはウリ科の他ナス科とオクラにもありました。

アブラナ科は比較的育ちが良いです。

畑は他の畑より少し高くなっており、水はけが良すぎるほどで大雨の次の日も水が溜まることなく靴も汚れません。なので夏場は水やりをしないと枯れてしまいそうなほどです。草(ハコベも所々生えます)は良く育ちますが緑肥のえん麦やライ麦は細く低い背丈です。

ネコブセンチュウが広がる原因となった思い当たることは、購入した腐葉土(クラツチ用)が未熟だった。インゲンを育ててしまった。ことが挙げられます。

私次第だとは思いますがここから野菜が育つ畑に転換させていくことは可能でしょうか。働きかけていきながら続けていきたいと思っています。

日々お忙しいことと思いますが、アドバイス頂けるととても嬉しいです。

拙著で楽しんでいただきありがとうございます。

そうですね、市民農園は、短期間の使用でどんどん引き継がれていくので、連作障害の温床なので、どこかでリセットする必要があります。

1)そうですか、オクラにもセンチュウで被害があるとしたら、「キタネコブセンチュ」だけでなく、「サツマイモネコブセンチュウ」の害も出ているので、センチュウ全般に効く対策が必要になります。

インゲンは避けて、現在育っている野菜の株間に、ホームセンターなどで売っている、マリーゴールドを株間にどんどん植えて行きます。

センチュウの種類が特定されなくても、マリーゴールドは万能なので、なるべくたくさん植えて、センチュウの密度を低くできるようにします。

2)冬の間、千葉でしたら一番寒い時期に、1~2月に、50㎝以上土を掘り起こして、天地返しして、痩せてはいるが、センチュウなど汚染もされていない、真っさらな土と入れ替えると、一番効果的です。

3)水はけがよすぎる改善には、1)でセンチュウ密度を減らし、2)で根本的に改善してから、

春先2~3月、15㎝位の深さまで、1㎡当り腐葉土1ℓ、クン炭1~2ℓ、完熟牛ふん堆肥3~5リットル、米ぬか1ℓと、ゼオライト100gを混ぜて、1カ月後に緑肥mixを播くと、随分水持ちなどが良くなると思います。

センチュウの被害も今までの負の遺産なので2)でリセットして、真っさらになったところへ、団粒構造の材料をいれ抜本的に生まれ変わるチャンスに私ならすると思います。

市民農園は、陸続きなので、抜本的に改善しないと周りからどんどん入ってくるので、抜本的に改善し、センチュウを食べるセンチュウなどもいられる健全な大地にし、その上今後も栽培する際に、マリーゴールドを混植することもお奨めします。

また、センチュウを増やすインゲンはご法度になります。

4)蛇足

その他には、栽培中に、コーヒーかすを畝の作物の株間などにパラパラ撒いて、草マルチを重ね、栽培後に、米ぬかを撒いて、カキガラと一緒に鋤き込むと、センチュウの被害を軽減できます。

①ポイントは、コーヒーかすそのものは、生育抑制効果が高いため、作物栽培中は、土の上に敷く。栽培後に、鋤き込む。

②センチュウの身体の一部でもあるキチン質を溶かす放線菌を増やすカキガラを米ぬかと一緒に鋤き込む。

あくまで軽減作なので、市民農園では2)の方がかなり有効度が高いので、寒起こし(寒の天地返し)

ができない場合、対処療法としてお奨めです。