今年の読書の秋、皆さんはどのような作品を読まれましたか。季節が秋から冬へと巡る11月上旬は、文学賞発表の季節でもあります。

11月5日、フランスで最も権威のある文学賞、ゴンクール賞(le Goncourt)とゴンクール賞の残念賞とも言われるルノドー賞(le Renaudot)が発表になりました。上の写真はその結果を伝える7日付(6日発売)のル・モンド紙です。

今年のゴンクール賞は、ジル・ルロワ(Gilles Leroy)の『アラバマ・ソング』(Alabama Song)が受賞しました。『華麗なるギャツビー』などでおなじみのアメリカの作家、スコット・フィッツジェラルドの夫人ゼルダの生涯を描いた作品です。

(7日付のフィガロ紙に掲載された広告)

総合失調症で入院中にその施設の火事で死亡したゼルダ夫人の自由と自らの欲するところを強烈に追及する強さを描いた作品だそうで、その文体、スタイルの素晴らしさが絶賛されています。

作者のジル・ルロワは、1958年生まれ。現代文学を専攻し修士号まで取得しましたが、大学に別れを告げ、世界を旅行しながら、アメリカ文学と日本文学に耽溺。多くの作品を読み漁ったようです。12作目の作品でゴンクール賞を受賞しましたが、それらの作品のどこかに、日本文学の影響が見て取れるかもしれませんね。これが、日本の影の一番目。まだまだ出てきますよ。

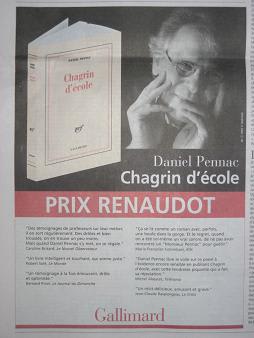

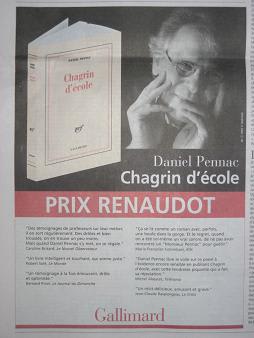

ゴンクール賞の結果を見てから選考され、同じ日に発表されることから、ゴンクール賞の残念賞とも言われるルノドー賞。しかし、フランス五大文学賞(他に選考委員が女性だけのフェミナ賞、主にデビュー作を対象としたメディシス賞、ジャーナリストの作品を対象としたアンテラリエ賞)の一つで、もちろん立派な文学賞です。

(9日付のフィガロ紙に掲載された広告)

今年受賞したのは、ダニエル・ペナック(Daniel Pennac)の“Chagrin d'ecole”(学校の苦悩)。リセ(高校)で国語(フランス語)の教師だった自らの体験を自伝風に書き上げた作品で、エッセー風小説とも言われているようです。作者のペナックは1944年生まれ。児童書から大人向けの作品まで幅広い作家活動を行なっていますが、日本では『人喰い鬼のお愉しみ』などで有名ですね。日本でも有名ということで、無理やり日本の影の仲間入りです。さて、次ぎに、本格的な日本の影が登場します。

ルノドー賞にはエッセー部門もあり、今年この賞を獲得したのは、オリヴィエ・ジェルマン=トマ(Olivier Germain-Thomas)の“Le Benares-Kyoto”(ベナレス・京都)。作者のジェルマン=トマ氏は日本とインドの文化に惹かれ、それぞれの国に長く滞在し、その文化に深い造詣があります。日本について語った作品は、以前、弊ブログでもご紹介しています(先人たちの知恵―15)。ルノドー賞を取った作品も、タイトルから推察するに、インドと日本についての慧眼をまとめたものと思われます。これは日本の影というよりは、日本そのものが俎上に乗っているような作品ですね。

そして、もう一作。1994年に創設された文学賞、フロール賞(Prix de Flore)。気鋭の若手作家の作品を対象にした賞で、サン・ジェルマン・デ・プレの有名なカフェ、カフェ・ド・フロールで授与式が行なわれることからフロール賞と名づけられたそうです。今年この賞を獲得したのは、アメリ・ノトンブ(Amelie Nothomb)の“Ni d'Eve ni d'Adam”(イヴでもなくアダムでもなく)。

(9日付のル・モンド紙に掲載された広告)

アメリ・ノトンブ女史が生まれたのは、神戸。父親が駐日ベルギー大使館に勤めていたため、子供時代を日本で過ごしました。その記憶が強烈に残っているそうで、その後、中国・アメリカ・ラオス・ミャンマー・バングラデッシュで暮らし、ベルギーで大学を卒業すると、再び日本へ。日本の会社で働き、いろいろと辛い経験もしたそうです。今回の受賞作も、舞台は東京。ヨーロッパ人女性と日本人青年との恋愛がストーリーの中心になっているそうです。

どうですか、受賞すると発行部数も一気に増えるといわれるフランスの有名な文学賞。その受賞作に、これだけ日本に関係した作家、作品が並んでいる。やはり、文化面では、日仏関係はいっそう緊密になっているといわざるを得ないような気がします。後は、如何にこれらの作品を、日本人が受容するかですね・・・せめて一作でも、原書で読んでみなくては・・・まずは、書店で厚さ等を見て読めそうな一冊を(情けない)買うことから始めてみることにしましょう・・・

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

11月5日、フランスで最も権威のある文学賞、ゴンクール賞(le Goncourt)とゴンクール賞の残念賞とも言われるルノドー賞(le Renaudot)が発表になりました。上の写真はその結果を伝える7日付(6日発売)のル・モンド紙です。

今年のゴンクール賞は、ジル・ルロワ(Gilles Leroy)の『アラバマ・ソング』(Alabama Song)が受賞しました。『華麗なるギャツビー』などでおなじみのアメリカの作家、スコット・フィッツジェラルドの夫人ゼルダの生涯を描いた作品です。

(7日付のフィガロ紙に掲載された広告)

総合失調症で入院中にその施設の火事で死亡したゼルダ夫人の自由と自らの欲するところを強烈に追及する強さを描いた作品だそうで、その文体、スタイルの素晴らしさが絶賛されています。

作者のジル・ルロワは、1958年生まれ。現代文学を専攻し修士号まで取得しましたが、大学に別れを告げ、世界を旅行しながら、アメリカ文学と日本文学に耽溺。多くの作品を読み漁ったようです。12作目の作品でゴンクール賞を受賞しましたが、それらの作品のどこかに、日本文学の影響が見て取れるかもしれませんね。これが、日本の影の一番目。まだまだ出てきますよ。

ゴンクール賞の結果を見てから選考され、同じ日に発表されることから、ゴンクール賞の残念賞とも言われるルノドー賞。しかし、フランス五大文学賞(他に選考委員が女性だけのフェミナ賞、主にデビュー作を対象としたメディシス賞、ジャーナリストの作品を対象としたアンテラリエ賞)の一つで、もちろん立派な文学賞です。

(9日付のフィガロ紙に掲載された広告)

今年受賞したのは、ダニエル・ペナック(Daniel Pennac)の“Chagrin d'ecole”(学校の苦悩)。リセ(高校)で国語(フランス語)の教師だった自らの体験を自伝風に書き上げた作品で、エッセー風小説とも言われているようです。作者のペナックは1944年生まれ。児童書から大人向けの作品まで幅広い作家活動を行なっていますが、日本では『人喰い鬼のお愉しみ』などで有名ですね。日本でも有名ということで、無理やり日本の影の仲間入りです。さて、次ぎに、本格的な日本の影が登場します。

ルノドー賞にはエッセー部門もあり、今年この賞を獲得したのは、オリヴィエ・ジェルマン=トマ(Olivier Germain-Thomas)の“Le Benares-Kyoto”(ベナレス・京都)。作者のジェルマン=トマ氏は日本とインドの文化に惹かれ、それぞれの国に長く滞在し、その文化に深い造詣があります。日本について語った作品は、以前、弊ブログでもご紹介しています(先人たちの知恵―15)。ルノドー賞を取った作品も、タイトルから推察するに、インドと日本についての慧眼をまとめたものと思われます。これは日本の影というよりは、日本そのものが俎上に乗っているような作品ですね。

そして、もう一作。1994年に創設された文学賞、フロール賞(Prix de Flore)。気鋭の若手作家の作品を対象にした賞で、サン・ジェルマン・デ・プレの有名なカフェ、カフェ・ド・フロールで授与式が行なわれることからフロール賞と名づけられたそうです。今年この賞を獲得したのは、アメリ・ノトンブ(Amelie Nothomb)の“Ni d'Eve ni d'Adam”(イヴでもなくアダムでもなく)。

(9日付のル・モンド紙に掲載された広告)

アメリ・ノトンブ女史が生まれたのは、神戸。父親が駐日ベルギー大使館に勤めていたため、子供時代を日本で過ごしました。その記憶が強烈に残っているそうで、その後、中国・アメリカ・ラオス・ミャンマー・バングラデッシュで暮らし、ベルギーで大学を卒業すると、再び日本へ。日本の会社で働き、いろいろと辛い経験もしたそうです。今回の受賞作も、舞台は東京。ヨーロッパ人女性と日本人青年との恋愛がストーリーの中心になっているそうです。

どうですか、受賞すると発行部数も一気に増えるといわれるフランスの有名な文学賞。その受賞作に、これだけ日本に関係した作家、作品が並んでいる。やはり、文化面では、日仏関係はいっそう緊密になっているといわざるを得ないような気がします。後は、如何にこれらの作品を、日本人が受容するかですね・・・せめて一作でも、原書で読んでみなくては・・・まずは、書店で厚さ等を見て読めそうな一冊を(情けない)買うことから始めてみることにしましょう・・・

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ