🌸生物は利己的か、利他的か4

⛳アリ社会の共同体意識

☆アリの社会では、仲間であるか、そうでないかは

*体表面にあるワックス層の炭化水素の組成で判断する

*同じ組成を持つ個体は仲間と認識し巣に受け入れる

*同じ種であっても巣が違えば組成が異なるので攻撃する

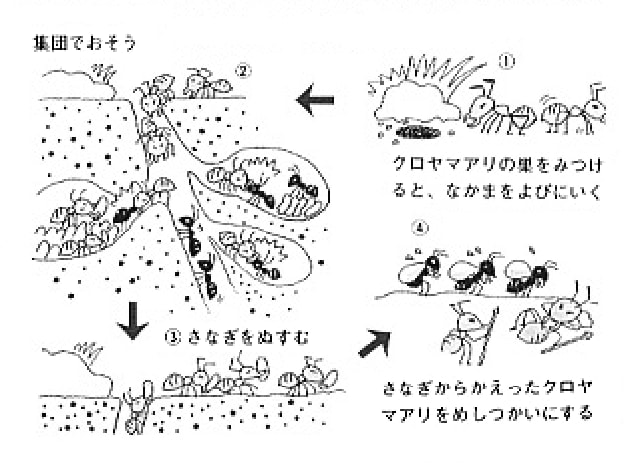

☆サムライアリは、他種のアリを捕まえて奴隷にする習性を持っている

☆サムライアリは、他種のアリを捕まえて奴隷にする習性を持っている

*サムライアリの女王アリは、クロヤマアリの巣に単身乗り込んで

*クロヤマアリの女王を殺し、ワックス成分を自分の身体に擦りつける

*サムライアリの女王アリを自分たちの女王だと錯覚する

*サムライアリの分身はこうして大量に増えていきます

*成虫が死ぬとクロヤマアリの数は徐々に減っていってしまう

*成虫が死ぬとクロヤマアリの数は徐々に減っていってしまう

*クロヤマアリの数がある程度以上減ってしまうと

*サムライアリの世話をするクロヤマアリの数が足りなくなる

*サムライアリは、他のクロヤマアリの巣を集団で襲いさなぎをさらう

*サムライアリは、他のクロヤマアリの巣を集団で襲いさなぎをさらう

*略奪されたクロヤマアリの蛹は成虫になると奴隷アリとなり

*サムライアリの奴隷として働くようになる

☆サムライアリは口の構造から、食べ物を自分で食べることができない

*別種の動物の世話を受けて食べさせてもらう必要がある

*サムライアリの野蛮に見える行為だが

☆サムライアリは口の構造から、食べ物を自分で食べることができない

*別種の動物の世話を受けて食べさせてもらう必要がある

*サムライアリの野蛮に見える行為だが

*自身とその子孫が生き続けるために必要不可欠な行為です

⛳ヒトにも残る利己的行為の名残

☆ヒトの場合、仲間か仲間でないかはアリと同様

*共同体に属しているか、そうでないかによって決まる

⛳ヒトにも残る利己的行為の名残

☆ヒトの場合、仲間か仲間でないかはアリと同様

*共同体に属しているか、そうでないかによって決まる

*戦いに負けて奴隷になったものや経済的要因で売られた奴隷

*牛、馬と同じように扱われてきた

*奴隷は共同体に属していない「ヒト」という動物だからです

☆ローマ時代には奴隷である剣闘士が決闘する様子を

*闘牛を見るがごとくローマ市民は娯楽として楽しんでいた

☆産業革命後の西欧列強の植民地政策の大規模なプランテーション

*アフリカ人が奴隷としてアジアやアメリカ新大陸に連れてこられてた

*アフリカ人が奴隷としてアジアやアメリカ新大陸に連れてこられてた

*過酷な労働に従事させられました

☆現代では、古代ローマや中世にくらべて

*利他的行動へのコンセンサスが広がっているのは事実です

☆ヒトや動物は利他的行動をし、 一方では利己的行動をする存在です

☆ヒトや動物は利他的行動をし、 一方では利己的行動をする存在です

⛳「共生」は利他的行動か?

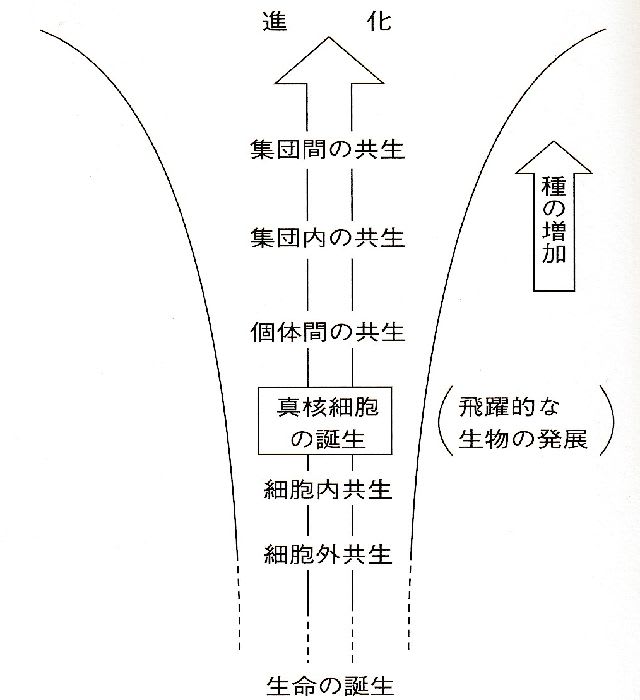

☆「共生」は、お互いに手を組み共に生きるメカニズム

*花や昆虫の関係のように、お互いにメリットがある事例です

*動植物を問わず、多くの生物の個体間や集団間で見られます

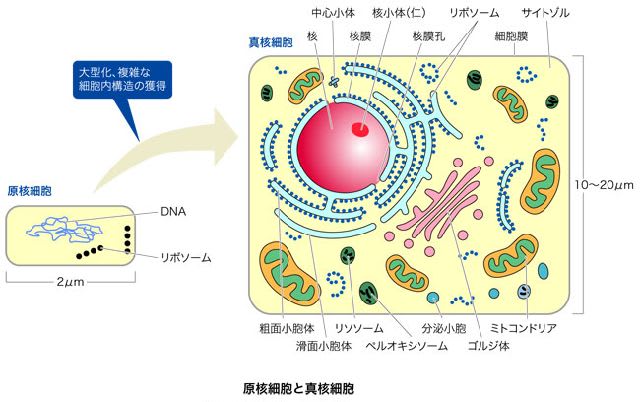

☆細胞レベルの進化の過程では細胞どうしが

*メリットを求めて共生したり収奪したりすることを繰り返してきた

*太古の海における厳しい環境のなかで生き残るために

*互いに補ったりすることがあったようだ

*これは利他性を伴った事象のように見えます

☆片方の細胞が、他の細胞を取り込んだり、捕食して消化して

*細胞内で生き残り、図らずも「共生」したりすることがあった

*捕食消化から細胞内共生へと移行した可能性もあります

☆「細胞内共生」が起こった結果として「真核細胞」が生まれた

☆「細胞内共生」が起こった結果として「真核細胞」が生まれた

*その後、生物は大きな発展を遂げます

☆「共生」に至る前、生命の誕生

*その生命にはどのような特徴があるか

*真核細胞の形成を起こした細胞内共生

*真核細胞の形成を起こした細胞内共生

*動植物における個々の共生の事例

*生物の利他性、利己性についての探求を深める

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『「利他」の生物学』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『「利他」の生物学』

「サムライアリ」「共生」「真核細胞」

(『「利他」の生物学』記事他より画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます