インドの歴史2

インドの歴史2 高度な都市計画をもつ「インドの源流」

高度な都市計画をもつ「インドの源流」 超・高度な都市づくり

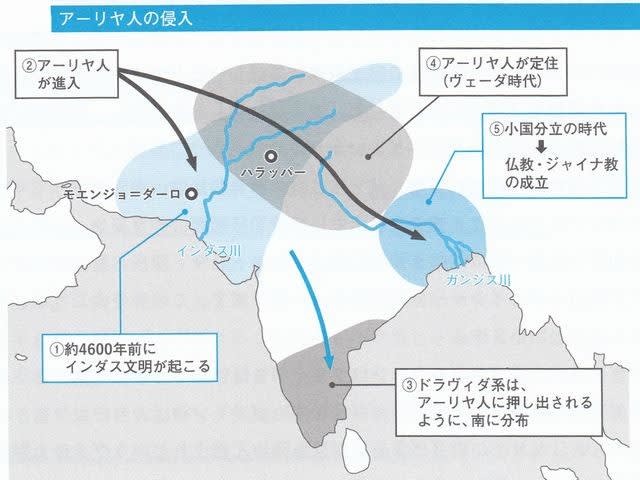

超・高度な都市づくり☆「四大文明」の1つに数えられるインダス文明

*メソポタミア文明やエジプト文明よりやや新しい文明

☆約4600年前に、イングス川の灌漑による人口の集中によって起こる

☆インダス文明には、メソポタミアやエジプトをしのぐ規模の都市の跡が残されている

*立派な城塞や住宅、街路の跡、整備された下水道網

*非常に優れた都市づくりを行っていた

解読できていないインダス文字

解読できていないインダス文字☆インダス文明で特筆すべきはイングス文字が刻まれた印章です

☆インダス文字は未解読です

*まとまった「文章」が少ないために手がかりがほとんどない

*現在では、人工知能を使った解読も行われている

☆印章には、牛の姿が描かれたものも多い

*インダス文明は牛を神聖視するヒンドゥー教の文化の源流と考えられる

インドのカーストがここから始まる

インドのカーストがここから始まる アーリヤ人とドラヴィダ人

アーリヤ人とドラヴィダ人☆イングス文明が衰退する(原因不明)

☆北西方面から流入してきたのがアーリヤ人

*インド=ヨーロッパ系の民族

*中央アジア方面から西北インドに流入

☆ガンジス川流域にかけて定住を始めた

☆アーリヤ人がインド北部に広がり、インドの文化を形成する

☆インダス文明をつくったドラヴィダ系民族

*南インドに分布するようになる

「歌の歌詞」

「歌の歌詞」☆アーリヤ人たちがインドに暮らし始めた時期をヴェーダ時代という

*ヴェーダ(数々の宗教文書をまとめて呼んだ名)

☆神に捧げる「賛歌」の内容をまとめた「歌詞集」

☆アーリヤ人が繁栄や豊作への祈り、災いよけを願い歌った賛歌

*歌詞集が文献として今に残っている

*インド最古の聖典『リグ=ヴェーダ』がその代表

☆ヴェーダは、ユネスコの無形文化遺産にも指定されている

生産性の向上が、格差を助長した

生産性の向上が、格差を助長した☆ヴェーダ時代も後半

*人々が鉄器を使うようになって農業の生産性が向上する

*生産性向上の結果、経済的・身分的格差の拡大を助長した

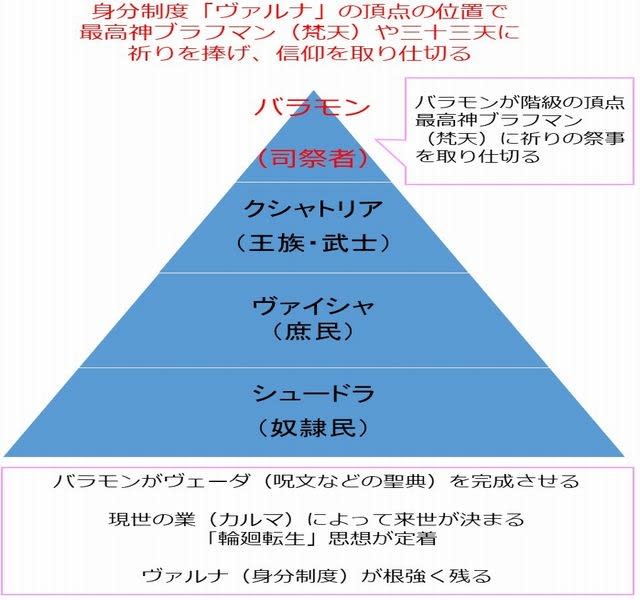

☆ヴァルナ制といわれるアーリヤ人社会の身分制

*バラモン(社会の最上位にある司祭階層)

*クシヤトリヤ(王侯・武人など、政治、軍事的な支配者階層)

*ヴアイシャ(農民、商工業などの庶民階層)

*シュードラ(隷属民)

☆ヴァルナの最上位のバラモン

*ヴェーダを詠い読み、儀式を執り行うバラモン教の指導者として特別な存在

☆バラモン教はのちのヒンドゥー教のもとになる

☆「バラモンが最も偉いんだ!」

*ヴァルナ制の名残りが、インド特有の身分の概念、カーストへと繋がる

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『世界史の教科書』

出典、『世界史の教科書』

インドの歴史2(インダス文明の文字、カースト制度の原点)

(『世界史の教科書』記事、ネットより画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます