創価学会二世の結婚問題3

創価学会二世の結婚問題3 「宗教教育」の影響は簡単には消えない

「宗教教育」の影響は簡単には消えない☆創価学会は、脱会にかんし、現在では認める方向に変化しているとも聞く

*学会活動をしない会員は、「未活」と呼ばれ、未活は脱会者ではない

☆自分(末活)はもう創価学会はやめたと考えている

*受けた影響は簡単に消滅しせず、そこが信仰の難しいところでもある

*「三つ子の魂百まで」ということわざもある

☆子どもが重大な病気にかかる

*思わず、「南無妙法蓮華経」と唱題をしているかもしれない

☆長い期間宗教教育を受けなければ、信仰はその人間のものにはならない

*その対策として、創価学会が、未来部という組織を作る

*未来部には、大人の会員による教育部という組織もある

結婚すると、冠婚葬祭をめぐってもめ事が起こりやすい

結婚すると、冠婚葬祭をめぐってもめ事が起こりやすい☆「親が創価学会」の人間が結婚した後の問題

*熱心な家庭で育った人間は、学会活動をすべてに優先する

*さほど熱心には活動してこなかった家庭で育てば、仕事を優先する

☆子どもが生まれたときに、問題が起こりやすい

*「初参り」夫婦と赤ん坊だけではなく、赤ん坊の祖父母も加わる

*初参りの際に、多くの場合、神社に行く

*創価学会の会員は、神社に行くことを好まない

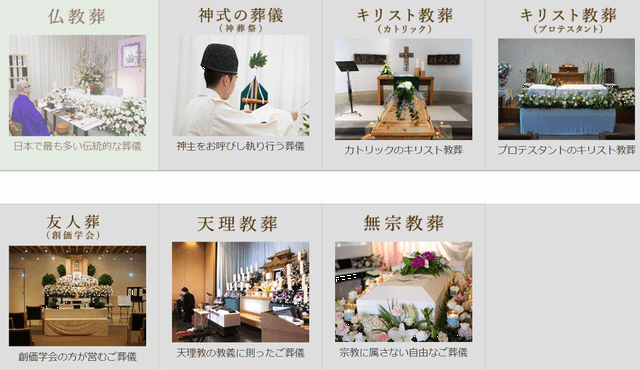

☆現在の日本の葬式

*仏教式でという感覚は依然として強い

*葬式には導師として、その家の宗派の僧侶を呼び、読経してもらう

*一周忌や三回忌といった「年忌法要」、「法事」の場合も同じ

*創価学会の会員、自分たちの信仰とは合わな他の宗派の葬式や法事

(参列することを好まない)

冠婚葬祭をどうするのか

冠婚葬祭をどうするのか☆冠婚葬祭をめぐる争い事は、夫婦二人だけなら、なんとかなるかもしれない

*お互いの両親、あるいは兄弟や親戚がかかわってくると厄介なものになる

☆創価学会の葬式は現在、「友人葬」と呼ばれる独自の方法でおこなう

*創価学会の友人葬では、僧侶は葬式には呼ばない

*「儀典長」と呼ばれる会員が来る

*会場に「南無妙法蓮華経」などと記された本尊を掲げ、その前で勤行をおこなう

*参列者も、会員であれば、勤行に加わる

*葬式に、会員以外の人間が参列すると戸惑うこともある

☆創価学会では、仏典に根拠を持たない戒名は不要であるとの考え

☆創価学会は、僧侶を呼ばず、戒名を授からない形の新しい葬式のやり方

☆友人葬の導入は、創価学会にとって極めて重要な意味を持った

*現在では、友人葬を扱う一般の葬儀社も増えている

*友人葬で葬ってもらうことを依頼する一般の人間もいる

☆友人葬が同志葬としてはじまった時代

*一般の参列者に違和感を持たれることが多かった

☆今では、葬式のことでトラブルが生まれることは少なくなっている

墓守りの意識

墓守りの意識☆創価学会の場合、もともと先祖を供養することには関心が薄い

*地方出身者で、都市の家には先祖にあたる存在がいなかったことが影響している

☆日蓮系の新宗教、霊友会や立正佼成会

*祖供養の重要性を強調していた

*それに必要性を感じる人間は、そうした教団を選んだ

☆創価学会の会員、墓を守り続けていくという意識はあまり強くない

*葬式や墓については、 一般の人間以上に関心は薄いと言えるのでは

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『親が創価学会』

出典、『親が創価学会』

未活、友人葬、墓(花葬儀HP、ネットより画像引用)

Have you finished your lunch ?(食べ終わったか?)

Have you finished your lunch ?(食べ終わったか?) 復習

復習