🌸遺体が捨てられる場所だった

⛳埋葬方法の移り変わり

☆現在日本全国の火葬の割合は、99%超え

☆現在日本全国の火葬の割合は、99%超え

*海外諸国と比べると火葬の比率高い

☆火葬の歴史が 一般化したのは明治時代以降

*明治時代の終わりまで、火葬は1部の権力者や富裕層のみ

*明治時代の終わりまで、火葬は1部の権力者や富裕層のみ

*一般庶民は土葬や遺棄葬

*その為、化野念仏寺ように死者の供養寺院が建てられた

⛳風葬地を供養する寺

☆平安京周辺の山麓や平野に、三つの葬送地があった

⛳風葬地を供養する寺

☆平安京周辺の山麓や平野に、三つの葬送地があった

*その一つが、現在の京都市右京区にある「化野」

*化野念仏寺は、この地に葬られた人々を弔うために建立された

☆遺棄された死体は、野生動物の恰好の餌となった

☆疫病や飢饉が起これば。平安京の道端は、死体があふれる状況

*化野の惨状は世の儚さより、「化野の露」といわれた

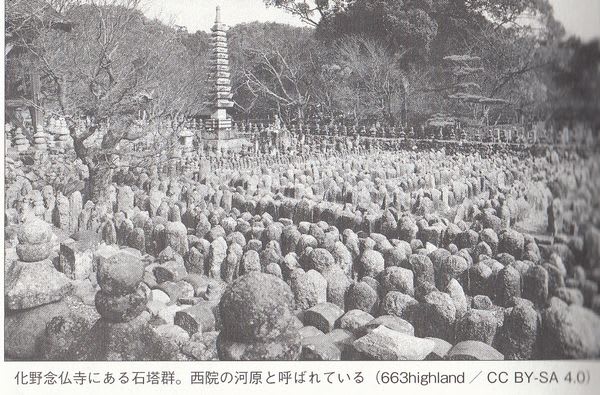

☆化野念仏寺の周辺

*供養に使った石仏が出土する

*供養に使った石仏が出土する

*化野が、巨大な埋葬地であった事実を物語っている

⛳戦後に始まった千灯供養

☆平安時代の終わり頃には風葬は減る

⛳戦後に始まった千灯供養

☆平安時代の終わり頃には風葬は減る

*石塔を墓石替わりにした土葬が増える

*葬送の地であつた化野念仏でも石搭は増えた

☆「千灯供養」は、石塔に蠟燭を灯して死者を供養する

*千灯供養の始まりは戦後、無縁仏の冥福と転生を願う儀式

*千灯供養の始まりは戦後、無縁仏の冥福と転生を願う儀式

☆石塔群と十三重の塔に「西院の河原」という呼び名もある

☆石塔付近、心霊スポットのように語られることもある

☆しかし、この寺に呪いや怨霊に関する伝承は一切ない

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、「本当は怖い日本の聖地」

化野念仏寺(聖地とあの世の奇怪な関係)

(「本当は怖い日本の聖地」記事より画像引用)