いや~、この歳になって、まさかゲッターロボの新作アニメをリアルタイムで見ることが

できるなんてまったく想像していなかったですねえ。現在放映中の「ゲッターロボアーク」、

ご同輩、ご覧になっているでしょうか?

それで今回、いい機会だと思い、手持ちのゲッターロボ・漫画版を読み返すことにしました。

今回読んだのは、双葉社から2002年に文庫本化して発売されたシリーズ計9冊です。

主に再読したゲッターロボ・サーガとしての一連の漫画版を中心にここでのお話は進行させるとして、

元々昭和期にテレビ放映されたアニメ版も大好きだった(マジンガーZと同じくらい)だけに、

話があちらこちらに飛んで支離滅裂になるのは目に見えており、その点ご容赦のほどを。

まずは、ゲッターロボ(正編)2巻とゲッターロボG1巻からですね。ゲッターロボは、

テレビシリーズのGが終了してから、再放送などを見た記憶がまったくなくて、もしかしたら、

一般地上波などでは一度も再放映したことないのかも。大昔毎日放送で深夜に企画された

「ヒーローは眠らない」シリーズでマジンガーZが放映されたのに対し、ゲッターは

取り上げられなかったこともあり、もうずいぶん長くオリジナルのアニメ版は見てなくて、

細かな記憶はどんどん失われつつあります。

それに比べ、漫画版の正編とG編は繰り返し読んで長く親しんできましたが、この文庫本版は

購入後20年ぶりくらいを経て初めて読み返すことになったかもしれません。この頃は、新作の

マンガやアニメをほとんど見なくなっていた時期でしたが、当時は、旧作品が文庫本化され

次々復刻刊行されていた頃で、それに乗じて私も、懐かしい作品や発売時買い損ねたものを

いくつか買い集めていて、このゲッターロボ・シリーズもそのひとつでした。

私としてはゲッターはG編で完結していて、それからずいぶんあとになってOVA作品が発表される

などしていたことは知ってはいたものの手を出すこともなく、G編以降の漫画版も、このとき初めて

触れるものばかりでした。

こちらは当時「てんとう虫コミック」として発売されたオリジナルのゲッターロボ・漫画版ですね。

全4巻を文庫本では2巻にまとめられ、原則このコミック版を底本としてはいるようですが、

一部削除されたり、逆に書き足されるなどもしています。書き足しは、デビルマンの愛蔵版で

永井豪さんがされたように、発表当時描ききれなかった、表現できなかった部分の補完が主目的なようで、

時を経て作者の絵柄がずいぶん変わってしまっているので多少違和感を覚えることがあるのは致し方なく、

その点目をつぶれば、まあそれなりに納得できる措置だとは思います。

しかし、削除されたページがあるのは理由がよくわからず、たとえば正編のラスト1ページが

カットされ、また、G編の『ブライ帝王怒る!』の回では、やはりラストの数ページがそっくり

省略されています。正編のラストはムサシが壮絶な最後を迎える重大な場面で、その最後の最後を

削るのはまったく納得できず、G編でカットされた数ページでは、ブライが怒りまくる理由などが

説明されている箇所で、そのシーンが丸々なくなったため、エピソードタイトルがまるで意味不明と

なってしまっています。

反して、補完されたことで溜飲が下がったこともあります。これはゲッターファンには有名な話でしょうけど、

なんと、オリジナルの漫画版では、ムサシが操縦するゲッター3が一度も登場せずじまいだったのです!

これは、アニメ放映の進行速度に合わせて連載スピードを上げなければならなかったのが最大要因と

思われ、物語中たった一回だけ登場する3は、まだムサシがゲッターチーム操縦者に選ばれる前で、

そのときには早乙女博士(!)が操っていたし、ケガをおしてゲットマシンに搭乗したムサシが3への

チェンジを試みたときには意識朦朧で合体がうまくいかず、結局そのあとは3の登場機会がまったくないまま

正編は終わってしまいました。最終局面でムサシひとりが操縦したゲッターが恐竜帝国の総攻撃に

立ち向かいますが、その際合体変形したのはゲッター1で、1は主役メカだから仕方ないとはいえ、

3での活躍なく玉砕したムサシは死んでも死にきれなかったはずで(そのせいなのかどうか、アーク編で

ムサシのクローンのような人物が再登場するのですが…)、文庫版では短いエピソードながら後付でムサシが

操るゲッター3が登場する回が付け加えられたことで、本人やファンの積年の願いが叶うことになったのです。

また、アニメ版しか見たことない方がご存じないのは、漫画版のゲッター1のフェイス・デザインが

もっと複雑なこと。作画者の石川賢さんは、亀甲から発想を得たこのデザインにこだわり続け、

オリジナル版ではすべてこの複雑なほうのフェイスで登場させたゲッター1でしたが、のちに

発表された作品で描かれる1は、テレビ版と同じく簡素化されたすっきり顔であることがほとんどなので、

一般になじみのある簡略版に右へ倣えしたのかもしれません。コミックスの表紙は、子供向けを

意識したアニメ形式の簡素顔ばかりなので、漫画版の1の容姿がわかる表紙絵も掲載しておきます。

ゲッターロボのフォルムだけでなく、漫画版はテレビとはかなり異なった設定やストーリー展開で、

このあたりは同じ永井豪さん原作の「デビルマン」や「マジンガーZ」などに倣っているとも

言えます。ジャンル的には「バイオレンス・アクション+ロボットもの」という感じでして、

少年サンデー連載時のままでは過激すぎると判断され、一部の暴力的な描写が(小中学生対象の)

てんとう虫コミック版ではカットされた経緯があります。それでも十分激しい暴力シーンが随所に

挿入されてはいるのですが…

そのカットされた部分を復活させた完全版が近年発売され、私のわかる範囲では阿蘇町の図書館で

まだ所蔵されているはずですので、興味ある方は訪れ、ご覧になってください。

正編では恐竜帝国(ハチュウ人類)、G編では百鬼帝国(鬼)と戦ったゲッターチーム。炭次郎たち

より先に鬼を敵に回していたことになりますが、たしか大正時代を舞台に活躍していたはずの鬼殺隊、

時系列的には、炭次郎たちのほうが先に鬼と戦っていたことになるのでしょうかね。そこで取り逃がした

鬼が、のちに百鬼帝国として蘇り、再び人類に挑戦してきたと考えるのもありじゃないですか。

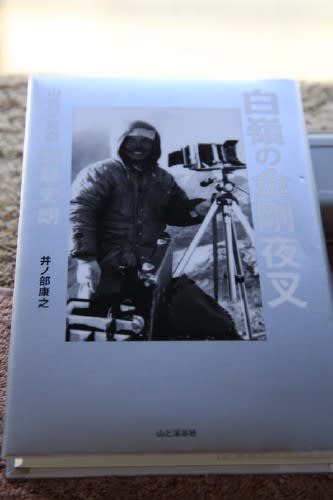

「白嶺の金剛夜叉~山岳写真家・白籏史朗/井ノ部康之」を市民図書館でお借りしました。

たしか昨年発売直後は蔵書がなくて、その後ラインナップに加わったようで、このたび

読むことができました。山岳雑誌「山と渓谷」誌上での氏へのロングインタビュー連載記事を

ベースに取材を重ね、再編された本書は、山岳写真家という未知の分野を切り開き確立させた

巨匠の実像に迫ります。

著名な山岳写真家である故白籏史朗さんのお名前はもちろん存じ上げてはいましたが、撮られた

作品や写真集に直接触れた機会はたぶんほとんどなくて、どこかの写真集の蔵書が充実している

図書館などでたまたま手にしてパラパラッと見たことはあったでしょうが、記憶にありません。

でも、知らず知らずのうちに、展示されるなどした作品を目にしたことがあったかもしれませんね。

お姿を拝見したこともなくて、でもこれもたまたま、近年(氏の晩年)、たしかNHKの山岳特集

番組に出演されていたのを見たことがあって、それが最初で最後になったと思われます。

プロカメラマンとアマチュアとでは技術力に差があることは歴然で、これがさらにプロ山岳写真家

との比較なると、必要となるスキルに登山技術と体力が加わることで、アマチュア風景写真家の

最下層にいる立場から見ると、彼らは、スーパーマンもしくは神の領域に近い人々となります。

生まれながらの能力差、体力差などは、後付で補えるのには限界があり、ましてやその溝を埋める

努力を怠る私などとは差が縮まらないのは至極当然で、自らの怠惰を棚に上げ、力のなさを嘆くしか

ないのです。こうした世界に名を成す方々は、持ち合わせた才能にさらに努力を重ねるのですから

到底太刀打ちできはしませんし、今更じたばたしてもまったく手遅れでしょうが、せめてそんな

偉大なる先人のバイタリティ、忍耐力などを煎じて飲むべく、歩みに触れさせていただきました。

やや特殊な分野でもあり、万人に勧められる本ではないにせよ、登山や写真(特に山岳写真)

を趣味とする人は、図書館で借りるなどし、一度手に取ってみてもいいかもしれません。

この前の旅、北陸~東北春編で読んだ本のご紹介。前回の旅で読んだのは、この「続泥流地帯/

三浦綾子」の一冊のみでした。

読書に着手できたのは旅の後半で、それまでは、朝日新聞別冊の土曜版beと月刊版GROBEを

計6,7冊読んでいました。この別刷りの2誌はいずれも読みごたえたっぷりで、このところ

図書館で借りた本を優先して読むなどしたため、数か月分手を付けられずにいたものが相当数

ストックされ、それを先に読んだのです。

それでも帰宅すると4月発行分が丸々また溜まっているわけで、一向に減る気配なく、当分は

自宅でもこの2誌を優先して読み進めたほうが良さそうです。ある程度タイムリーな話題も

取り上げられていることもありますし(たとえば今だとウィルスの情報など)。

続泥流~は、前回の旅で読み返した正編の続きで、十勝岳の噴火に伴う泥流で多くを失った

主人公たちが、幾多の試練を乗り越え、立ち上がり前向きに復興へと歩んでいく姿を描きます。

北海道開拓史のひとつの史実を知る上で貴重な教材であるとも言えるし、フィクションの物語の

部分も大変秀逸で面白く、読み始めたら止まらなくなります。

特に十勝岳山麓を訪れたことのある旅行者で、まだ未読の方がいるのなら、お勧めの作品です。

正続合わせ図書館で借りるなどし、一度お読みになられてはいかがでしょうか。

予約が多人数の順番待ちになってしまうなどし、これまでタイミングが合わずなかなか借りることが

できなかった「旅のつばくろ/沢木耕太郎著」を、ようやくお借りすることができました。

さっそく読み始めてみると、想像以上の軽妙洒脱な語り口に、どんどん読み進め、あっという間に

読み終えてしまいました。この本は、JR東日本の車内誌に連載されていたエッセイを抜粋し

まとめられたものだそうで、JR東(どころか、列車全般)に長らくご無沙汰の私は、もちろん

すべて読むのが初めてのものばかりです。私は、沢木さんのお書きになられたものは、

朝日新聞連載小説として発表された「春に散る」しかご縁がなくて、しかし、このエッセイは

その連載が終了直後に始まったらしく、春に~の話題がしばしば出てくるのが個人的にはいかにも

タイムリーで、とてもうれしく思いました。

以前にも述べた気がしますが、私は沢木さんのようなスマートで知的、ダンディな中高年を

目指していたはずが、どこでどう間違ったのか、まったく真逆の、なんとなく年を重ねただけの

魅力に乏しい年寄りになってしまいました。しかし、旅好きとの点からいささか共通項はあるようで

(沢木さん、気分を害するでしょうけど)、無理やりこの本から拾うと、まず、山形県の遊佐を地名を

含め気に入っていること、お酒が好きなこと(沢木さんは酔ったことのない酒豪みたいですが…)、

温泉に特別強い思い入れがない(なかった、と過去形になりつつある)こと、旅先では倹約に努め

一日でも長く旅を続けようとすること、旅に出る前あまり下調べしないこと…などなどが挙げられ

ましょうか。私としては、旅の楽しみの第一段階である下調べはするに越したことないとは思いますし、

勤め人時代は時間がないからと言い訳できても、暇な今でもあまり熱心に調べてから出かけないのは、

それができないだけなんですよ。今時はネットで検索すると情報が山のようにあふれ出し、手軽に

得ることができるのに、それを読むことすら面倒になる私なのですから、どうしようもないですね。

行き当たりばったりで旅をしていると言うと、なんだか旅の達人みたくかっこいいし聞こえはよくても、

私の場合、結果そうならざるを得ないだけなので、沢木さんレベルとは全然違っていますよねえ。

これまで海外へ出ることが多く、近年北日本、東日本を手始めに日本国内の旅を始められた沢木さんと、

撮影旅行、山旅、しかも車中泊が中心の私とは訪れるフィールドが若干違ってはいて、直接お目に掛る

ことは難しくとも、いつかどこかですれ違いでもしたらさぞ楽しいだろうと、期待してしまうのです。

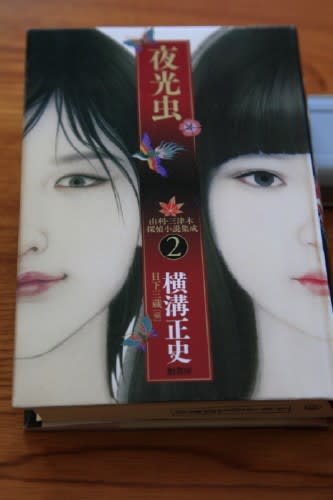

このところ集中して読んできた「由利・三津木探偵小説集成/横溝正史著・日下三蔵編」を

第四集まで読み切りました。両名が登場するほぼ最後の作品かつ傑作長編とされる『蝶々殺人事件』と

金田一耕助初登場作品でこれまた傑作の『本陣殺人事件』が、同時並行し各々の雑誌に連載されたことに

改めて驚愕しましたし、これを契機に両探偵の活躍が入れ替わることにも感慨深い思いがあります。

私としても横溝ブーム=金田一フィーバーであるから、金田一が大活躍するのは基本よしとして、

彼が似合う舞台は原則地方、のち東京に事務所を構え、そこを拠点に事件を解決することに、

多少違和感を覚えていたひとりではあります。由利・三津木両名をそのまま退場させることなく、

首都圏の都会的ムードな事件は変わらず二人に任せ、金田一はあくまで風来坊のような根無し草ぶりで、

ふらっと現れた旅先で地方の事件に主に関わっていくという分業制もあり得たかもしれません。

由利・三津木もので未完に終わっている『神の矢』の設定は地方。掲載紙を替え、二度挑戦するも

いずれも未完なままなのは、膨大な著作物を残す横溝さんとしては極めて異例なのも、もしかしたら

そもそも地方に強い金田一に担当させず、由利・三津木を出張させる演出に多少無理があった可能性が

あります。興味深い設定の作品だっただけに、犯人が特定されず終わっているのはとても気がかりで

残念です。どなたか現役ミステリ作家の方が引き継いで、完結してくれないでしょうか。

手元に蔵書のある『夜光虫』はスルーしていたため、第二集をお借りして読み始めました。同じ扱いの

『真珠郎』が掲載されている第一集はどなたかに借りられていたので、これはまた別の機会に。夜光虫は

『血まみれ観音』というタイトルで高階良子さんによりコミカライズされたものを大昔に読みましたが、

内容についてはまったく記憶がないので、どのように漫画化されていたのか、機会あればもう一度

触れてみたいです。彼女の作品は、ホラーやサスペンスタッチなものが多く、でも怖いもの見たさで、

当時けっこう読んでいたんですよね。

2月15日(月)の午前中に震度4の大きな地震を記録した和歌山市は、その前から震度2以下の

地震が頻発し、以降も長期間揺れが収まりきらない状況です。震度が記録されないような微弱なものを

含めるとその数は相当なもので、時々家がミシィッと軋むのは、気持ちのいいものではありません。

今日になって、さすがに頻度は低くなってはきたものの、今後一週間程度は震度4程度に揺り戻す

可能性があるそうです。

和歌山市の地下には地震の巣があるとかで、元々地震は多く、震度1~2程度の揺れはしょっちゅうで、

ある程度地震慣れしているつもりでしたが、意識が変わったのは、震度5弱を経験した阪神淡路大震災

以降でしょうか。その体験以来、地震が起こるたび「それ以上は大きくならないでくれ!」と身構え、

祈るような心持ちで揺れをやり過ごしています。本当は祈っている場合じゃなく、机の下に逃げ込むなど、

アクションを起こすべきなんでしょうけど…

日本に住んでいる以上、地震の被害にあわないことが確約されているところってほぼないでしょうし、

あとは天のご加護、私のレベルでは、神や仏に祈ることくらいしか思い浮かびません。

さて、冬の巣ごもり期間中楽しませてもらっているのが横溝正史作品の読書でして、短編コレクション

全6巻をついに完読し、いよいよ「由利・三津木探偵小説集成」へと舞台を移すことになりました。

由利・三津木~は市民図書館には蔵書がなく、ところが県立図書館に置いてあることを突き止め、

こちらでお借りしてきました。片田舎の地方都市ではあっても、さすがにそこは県庁所在地、

複数ある図書館の強みが活かせましたかね。

東川町の図書館でどこまで読み終えていたのか記憶があいまいで、ひとまず第3巻「仮面劇場」と

4巻「蝶々殺人事件」を借りました。帰宅後確認すると、3巻三分の一ほどの『木乃伊の花嫁

(みいらのはなよめ)』まで既読だったことが判明、その続き『白蠟少年(びゃくろうしょうねん)』

から読書再開です。

3,4巻に収録作はいずれも未読のものばかり、中でも傑作長編とされる『蝶々殺人事件』は

特に読むのを楽しみにしています。はやる気を抑え、まずは順番通り読み進めていくことにしましょう。

第四集、五集と順調に読み進め、いよいよ最終巻へたどり着いた横溝正史ミステリ

短編コレクションです。第六集「空蝉処女(うつせみおとめ)」は、昭和10年代の

短編作品中心に収められ、むろん読むのはすべて初めてのものばかりです。

ここまで読んでみて、探偵小説(推理小説)というジャンルのくくりの中ではあっても、

実にさまざまなアプローチで作品を発表されていることに改めて感心させられました。

本格、耽美、怪奇、幻想、冒険、スパイ小説風などなど、振り幅が非常に大きく、多彩、

読み手を飽きさせないのがすごいです。初期作品の中には、一部出来不出来に多少差があり、

さすがに見劣りするものが含まれてはいるものの、これだけ多作であるにもかかわらず

全体的には優れた完成度、高い水準を維持し、目を見張るばかりです。また文章そのものも

非常に格調高く美しいものが随所にみられ、純文学と何ら変わらない品の良さに満ち満ちた

作品もあるほどです(その上質の語り口調で、淡々と残忍な犯罪が綴られていたりします)。

現在入手困難になりつつある横溝作品を補う形で発刊されたこのシリーズは、先発の短編集

全六巻と後発の由利・三津木探偵小説集四巻を合わせると、かなり充実したコレクションに

なるにせよ、まだまだこれですべてを網羅できたわけではありません。金田一、由利

両探偵が登場しない中編、長編が抜け落ちているし、金田一ものでもマイナーな作品は

すでに廃刊となっているものが多いので、それらを復刻し、シリーズ化するとなると

埋没しているさらなる膨大な作品群がサルベージされることでしょう。また、人形佐七捕物帳

などの時代劇物や青少年向け小説などを新たにまとめるとするならば、さらに一連の

シリーズは充実したものとなるはずです。

ここまで編集を担当された日下三蔵氏には、お骨折りをねぎらいつつ、もう一肌脱いで

いただかなければならないようです。

横溝正史ミステリ短編コレクションは、2→3→1集と読み進め、今回第4集「誘蛾燈」

を再び図書館からお借りしてきました。

第1集は最初期の18歳でのデビュー作を含む、雑誌編集者との兼業時代までの作品集で、

文章がこなれていないものも一部には見受けられるなど、さすがにやや出来不出来があり、

のち専業作家として独立し、第2集に収録の『鬼火』で耽美的、怪奇趣味へと傾倒すると、

開眼したかのように筆がのり始め、戦中の探偵小説への飢餓を一気に爆発、開花させるのが、

戦後直後時代の作品を集めた第3集です。

3集収録の短編作品は、名作とされる長編の『本陣殺人事件』や『蝶々殺人事件』

などと共に並行して書かれ、発表されていることに驚かされます。江戸川乱歩が

そうであったように、雑誌の連載を複数抱え、締め切りに追い立てられるような

精神状態だったときにこそ筆が進み、名作が生み出されているのが不思議だし、また、

ご両名、どんな複層的な優れた頭の構造されているのか、改めて畏敬の念を覚えます。

そもそも、本陣~と蝶々~が同時に書かれ、各々雑誌に連載されていたことをこの前

読んだ本「江戸川乱歩と横溝正史」で初めて知り、これには驚愕しました。私は

蝶々~を読んだことなくて、ただし、置いてある図書館を知っているので、次回

再訪の際にはぜひとも読んでみたいと思います。本陣~は手元にあるので、次回の

旅のお供に繰り上げ当選させようかなと考えています。

第4集ではどのような作品が私を迎え、楽しませてくれるのでしょうか。今から

読むのをワクワクしているんです。

興味深い本をまた見つけてしまい、図書館で借りてきました。

「江戸川乱歩と横溝正史/中川右介著」がそれで、中川さんはこの前ご紹介した

「アニメ大国 建国紀」もお書きになられた方で、どうやらわたくしと趣味嗜好が

激しく重なっているようです。

そういう同じ空気感を持っている人っていますよねえ。たとえば

俳優の佐野史郎さんなどもそうで、ついこの前も「怪獣映画ヒロイン特集」の

司会をされていました(私も思わず見てしまった)し、はっぴいえんどの絶大な

フリークでもあるしで、ベクトルが同じ方を向いているのは間違いありません。

中川さんや佐野さんと一緒にお酒を飲めたらさぞかし愉快なことでしょう。

文章に書けない、テレビで話せないような裏話がいっぱい伺えると思うんです。

もちろん私は、お二人ほどマニアックな知識は持ち合わせていませんから、

もっぱら聞き役専門でしょうけど。

さてこの本も私にはドストライクで、乱歩、横溝両名に親交があったことはそれなりに

知ってはいましたが、どのような経緯で年少の横溝が年上の乱歩を編集者として

支えたり、また同じく、どのようにして横溝が編集者から専業作家として独り立ちするのか、

時系列的な事柄を含め、あまりよくわかっていなかったし、二人の交流がどんな様子

だったのか、とても興味があったのです。

横溝全集をいったん横(溝)に置いて、さっそくこちらを読み始めましたが、期待通り

大変おもしろく、この先読み進めるのがとても楽しみですわ。二人の傑作作品が

どのような時期に、どのようなタイミングで発表されたのか、その背景なども含め

よくわかり興味津々ですし、また期せずして、出版社の興亡の記録も並行して記述される

ことにもなるのがとても興味深いのです。もちろん同時代のその他の探偵小説執筆者も

多数二人に絡んでくるでしょうから、入れ代わり立ち代わり登場するのも楽しみです。

読み始めてまず中川さんに共感したのが二人の呼び方で、江戸川と横溝、または、

乱歩と正史でもしっくりこず、やはり乱歩と横溝で落ち着くんですよね。私のこのような

ブログ記事ですら、できるだけ表記は統一したい(整合させたい)と思いながら、

これまでも中川さんと同じような使い分けをしてきたはずです。ミステリ界の両巨匠、

恐れながらやはり私も、江戸川さんは乱歩、横溝さんは横溝と呼ばせていただきます。

ちょうど今、横溝の初期の短編集を読み進めているので、二人の出会いや、乱歩が先に売れ、

刺激されるように横溝も再び自ら筆をとるあたりが、シンクロするように生々しく描き出されます。

このあと二人の作家人生がどのようにクロスしていくのか、興味は尽きません。

ここ数日和歌山市でも真冬並みの寒さが続きました。ちらついた程度ではありましたが

初雪も観測されました。今日は強い風が収まり、いくぶん寒さが和らいだようです。

和歌山市民図書館で「横溝正史 ミステリ短編コレクション」を全6巻お借りしました。

いっぺんに6冊も読めないのはわかっていたんですが、ぜひともこの艶めかしくそそられる

表紙絵をまとめて撮影したく思い、それだけの理由で一気借りしてしまったのです。

いかにも横溝らしいというか、この装丁だけとってみても、素晴らしい出来栄えの

コレクションです。もう10年くらい前に刊行されていたら、間違いなく自身で購入していた

でしょうけど、現況私のありさまでは、極力こうした出費は避けなければならないのです。

一見するとたいそう色っぽいこの女人、よく観察すると目が完全にいっちゃってて、

けっこう怖いです。

第6巻表題になっている『空蝉処女(うつせみおとめ)』って作品を私は読んだことない

のだけど、そのイメージなのかもなあと勝手に想像しております。

現在横溝本は、新刊は一部の金田一モノ以外手に入りにくい状況なので、それ以外の短編~

中編を読み損ねている方(私を含めた)にはうってつけの本シリーズと言えるでしょう。

シリーズ第1巻収録作は、角川文庫版では『恐ろしき四月馬鹿(エイプリル・フール)』

『山名耕作の不思議な生活』の表題で出版された2冊分にあたり、それらは自身で所有していて、

読んだことがあるので後回し、ひとまず第2巻『鬼火』から読み始めています。ただし第1巻も、

角川版では校閲が行き届かず、文章の脱落などが見受けられるのを、本書では可能な限り校訂が

施されているとのことなので、いずれ読み直すつもりでいます。

表題作鬼火は弟子屈町の図書館で角川文庫版を発見し、小躍りして初めて読んで以来の再読で、

横溝の初期の傑作とされる怪奇&耽美ムード漂う一品。初出時校閲で削除されるなどしたためいくつか

バージョンがあり、のち改訂版として出版され、著者自身で差し替えられた部分のみを抜粋したものを

付録として収録。また、2014年になって発見された自筆原稿をもとにしたオリジナル版も別掲で

収録されるなど、ファンの所有欲を十分満たすだけの重厚なつくりとなっています。

デジタル、デジタルと叫ばれ、もてはやされ、デジタル推進が加速するばかりの今日この頃、

違和感を感じ、息苦しさを覚える昭和世代の面々には、完全アナログ世界に逆行、いわば異世界に、

たまにどっぷり浸かってみるもの一興なのでは。