手塚治虫さんの「火の鳥」を読み返しました。使用本は、「手塚治虫文庫全集」収録の

計11巻です。上記写真には第12巻にあたる「少女クラブ版」も合わせて写っていますが、

図書館で借りた本を優先して読む必要に駆られ、今回の再読はひとまず見送られました。

読み直すきっかけは、桜庭一樹さんの小説版「火の鳥 大地編」を読んで触発されたのと、

先日Eテレの番組「浦沢直樹の漫勉neo」で手塚さんが取り上げられていて(わけても

火の鳥の話題が多く出てきたので)、その機運が高まっていたのです。

火の鳥一連の作品群は手塚さんのライフワークとされていて、長きに渡り書き続けられ、

過去と未来の交互に行き来し物語は進行し、最後は本人が死の直前に『現代編』を

書き記し(←よ~く考えると、とんでもなく破天荒な企画だったんですよねえ)、帰結

させるとの構想だったようです。手塚さんの早すぎる死去により頓挫し、完結すること

なく物語は永遠に未完のままです。ただし、それぞれの編ごと、その都度ストーリーは

一応ケリをつけられているので、独立した作品として十分楽しめる構成なのです。

掲載誌が幾度か変わるなど、そもそも火の鳥自体さまざまな編纂を経る流動的な作品の

ようで、そのため書かれた時期などにより作風にバラツキがあるため、悪く言えば

一貫性がないとなるし、それぞれが非常に個性的で特色ある作品に仕上がっているとも

言えるでしょう。なので、必然読者の好みが分かれまして、私個人的なお気に入りは

『鳳凰編』『異形編』『太陽編』などですかね。異形&太陽編は、シリーズの一番

最後に書かれたことになり、そうすると手塚さんの最晩年の作品となるわけでして、

長い物語を書き連ねながら、アイデア、画力が枯渇することなく(一度衰えかけ、

不調に陥った時期を乗り越え、不死鳥のごとく蘇り)、経歴最終盤にこうした

魅力的な作品を残されていることに今更ながら舌を巻く次第です。手塚さんの存在

そのものが、まさに火の鳥だったということなのでしょう。

構想はすでにできていた『大地編』が描かれていたら、どんな作品になっていたのか

興味は尽きません。直前の太陽編の完成度が高かっただけに、大いに期待して

良かったのではないですかね。もし今ひょっこりと、実は秘かに完成していた

大地編が倉庫から発掘され発表されるなんてことがあったなら、センセーショナルを

巻き起こすと同時に、桜庭さんの小説版と読み比べが楽しめるのにねえ。

漫画家・桜多吾作(おおた ごさく)さんの訃報をお聞きしました。心からご冥福を

お祈りいたします。

私は桜多さんの近年の活躍を詳しくは存じ上げておらず、今回の一連の報道を通じ、

スポーツ紙で釣りをテーマにしたイラストエッセイなどを連載し、人気を博していた

ことを初めて知りました。私にとって桜多さんと言えば、いずれも永井豪さん原作の

「マジンガーZ」「グレートマジンガー」「UFOロボ グレンダイザー」等々の

コミカライズ版で、中でも大のお気に入り、マジンガーZのコミックス(全6巻)

を引っ張り出してきて、久々に読み返してみました。

原作者のコメント欄で永井さんが述べられているとおり、人間くささがより多く

あふれ出ているのが桜多版マジンガーで、バイオレンス、狂気、アクション、お色気、

それにギャグがほどよいバランスで成り立っていて親しみやすく、それが当時小学生

だった私には永井版本家マジンガーよりも受け入れやすかったのでしょう。ひとつの

物語の中で、それらが目まぐるしく入れ替わり場面転換するのでメリハリが効いて、

そのひと工夫が子供にも飽きさせず読ませる秘訣だったのかもしれません。ギャグが

加速すると、兜甲児ら登場人物が極端にデフォルメされたキャラ化ボディではしゃぎ

まわります。当時はまだSD(スーパーデフォルメ)って言葉はなかったかと思うの

ですが、その走りだったとも言えそうです。

主人公の甲児も相当にはっちゃけますが、シリーズ序盤、一番悪乗りするのが彼の弟・

シローで、ヒロイン・弓さやかにあの手この手で迫りまくるなど、甲児が一応ヒーロー

なのであまり極端に羽目を外せないのをしり目に、暴走し、好き勝手やるのが痛快

なのですね。

上記の傾向が特に顕著なのが、別冊少年マガジンでの連載を収録した第1巻と2巻で

しょうか。物語はほぼテレビシリーズを踏襲しており、要所要所でテレビ画面には

収まりきらない「おふざけ」がさく裂します。

ところが、掲載紙が冒険王に移った第3巻以降はシリアスさがぐっと増し、人物が

SD化する場面も少なくなります。物語もテレビとはかけ離れたオリジナリティーな

エピソードが中心となり、ブロッケン伯爵、ピグマン子爵などなど、共通の敵役は

登場させながらも、ストーリーは独自の長編ものが多くなります。2巻までは

テレビ版と同様、毎回新型機械獣を引き連れやってくるあしゅら男爵がマジンガーに

軽くあしらわれ、「おぼえてろよ!」の捨て台詞とともにすごすごと去っていく

お決まりのパターンで、桜多さんは同じような繰り返しのマンネリズムだと、読者が

飽きてしまうと悟ったのではないでしょうか。作画タッチも劇画基調となり、それに

伴い、シローらの悪乗りがほとんどなくなるのは少し寂しい気もします。全員大人

びてしまうのは、ドクターヘルとの幾多もの激しい戦闘をくぐり抜け、成長した証

でもあるのですが。

ところで、第4巻が欠けていることにすでにお気づきになられたことでしょう。

当時何度も書店に通いながら、なぜかいつ訪れても4巻の在庫がなく、ついに手に

入れられなかったのです。今なら「お取り寄せ」して手元に置こうとしたでしょう

けど、小学生の私にはそこまで考えが及ばなかったようです。それに、4巻は友達が

所有し、(当時は)いつでも読むことができたので、「まあいいや」とあっさり

あきらめてしまったみたいですね。多分にコレクター的な素養を持ち合わせている

だろう私、しかしその中途半端加減は、このエピソードからも明らかですね。

それからずいぶんのちに、大都社だったか?から再発売された桜多版マジンガーで、

コミックスの4巻にあたるものを買い求めて、ようやく欠落箇所を補完することが

できました。全巻ではなく、抜け落ちているその巻だけを購入するあたり、根っから

中途半端な私らしいです。

今回見つけられませんでしたが押し入れを引っ掻き回したら出てくるとは思うので、

いずれ近いうちに、個人的にいわくつきの第4巻にあたるパートを読み直そうと

考えています。

今回図書館でお借りしたのは、「雪割草/横溝正史著」です。近年発掘された

横溝さんの探偵小説でない純文学風新聞連載作品で、発見に至る一連の経緯は

当時新聞紙上をにぎわせたので、ご存知の方も多いことでしょう。一足先に

単行本化されていたものが相当にボリューミーで尻込みしてしまい、文庫本版で

発売されたのを機に、読んでみることにしました。それにしてもボリューム

たっぷりで、上下巻に分冊するかどうか瀬戸際の分厚さなんですね。

この作品が新聞連載された太平洋戦争直前は、時局にそぐわないとの理由で

探偵小説が敬遠され、どうにか続けられた時代劇ものでも氏の「人形佐七」は

艶聞的な要素が強いため主人公を代えなければならないなど、表現の自由が

狭まる中、作品発表の機会を得たのがこの新聞小説だったようです。しかし、

殺人を扱う探偵ものは避けなければならず、必然的に選択されたのが現代家族

小説であったとのことです。それが結果的に、長きに渡る横溝さんの作家歴

における唯一貴重な純文学的作品として残されたわけですね。

たびたびこの欄でも述べてきたように、横溝さんの作品全般、殺人事件などの

刺激的な場面を描いていながらも、基本格調高い滑らかな文章、達者な筆さばき

であることから、探偵ものでないこの小説が、おそらく優れたものであることは、

読む前から想像はできました。持ち前のストーリーテラーぶりを発揮されると、

筋書きも面白いものであることは疑いようなく、やはりそれも思った通りで、

かなりの長編であるにもかかわらず、大きなプロットの崩れもなく、大団円まで

きちっと完結させているのがさすがです。引きの展開の巧みさ加減、鮮やかさも

見事で、当時連載を楽しみにしていた新聞読者の方々は、ヒロインらの行く末に、

毎回その続きが気になって仕方なかったことでしょう。

しかも、連載中時局がさらに悪化の一途をたどり、制限がますます厳しさを増し、

内容修正を余儀なくされ、主人公・有為子(ういこ)をあれほど苦しめた敵役の

皆々も、最後はほとんどが改心、好人物と化し、「ニッポン人に悪い人なし!」

的思想を植え付けようとのマインドコントロールがけっこう怖いです。しかし

その上層部の思惑を、絶妙の筆使いでコントロールし、物語を軟着陸させる、

横溝さんの臨機応変な対応力は見事なんですよね。

襲う度重なる不幸にもめげず、力強く前向きに生きていくヒロインの女性像は、

朝ドラはちょっと無理でも、昼ドラなら今でもそのまま原作として通じるかも

しれません。昼ドラって今でもやってるのかな?もう長いこと見ていないので、

それすらわかんないんだけども。

ヒロインの相手役が、長身であることを除けば金田一耕助そっくりな風貌で、

吃音気味なところまで一緒(頭を搔いてフケこそ飛ばしませんが)、戦前すでに

金田一風のシルエットができていたのは大変興味深く、金田一はけっして

思い付きで生まれた人物ではなくて、長い年月をかけて温めていた横溝さんの

秘蔵っ子であったことが伺い知れます。のちに、国民的な人気を得る土壌は、

早やこの頃、育まれていたのです。

私が読み損ねていた金田一もの一番の大物が、この「悪霊島(上下巻)/横溝正史著」

でした。この本は『金田一事件ファイル』と称された角川文庫版として販売が継続され、

それはまた、各図書館で所蔵されている場合が多いようなので、いつでも読めると

高をくくってしまい、つい後回しにしていたのを、このところの一連の流れに従って、

遅ればせながらようやく着手できることになりました。

今度こそ、これで金田一ものをすべて読み終えたと宣言したいところなのですが、

実はもう一冊だけ抜け落ちている本がありそうなのと、ファイル・シリーズとして

再編され発売されるに際し、旧文庫版とは一部別の編成となったものがあることで、

そのどさくさで読み漏れた短編がいくつかある可能性もあります。なので、これで

95%くらいは網羅できたはず…との控えめな表現にとどめておきますね。

さてこの悪霊島は、ご存じのとおり横溝さんが最後に発表した金田一ものかつ長編

推理小説であり、映画化もされたので、著名な作品のひとつでしょう。それを今まで

読めていなかったのは、当時、横溝作品はその前に発表された「病院坂の首縊りの家

(金田一耕助最後の事件)」でひと段落し、森村誠一、太宰治作品やその他純文学もの

へと嗜好がシフトしていた時期でもあり、興味を失いつつあったことが挙げられます。

もしかしたら、病院坂~が、期待に反し、あまりお気に召さなかったことも

原因なのかもしれません。病院坂~の中身をほとんど忘れてしまっているので、

いずれ読み返さなければ、これははっきりと断定はできないのですが…

横溝さんが最晩年に書かれたこの作品、それを感じさせない、全盛期とほぼ変わらない

熱量溢れる創作姿勢に、まずは驚かされます。しかし、いかんせん説明が過ぎ、文章が

長すぎるきらいはあり、悪く言うと、全般くどすぎるのが欠点でしょうか。もしかして、

脂の乗り切った頃であれば、この半分とは言いませんが、少なくとも四分の三程度の

分量(つまり、上下巻に分けるほどでない範囲)で、収まっていたのでは思われます。

本格的な殺人が上巻の最後でやっと描かれるなど、あまりに焦らせすぎですよねえ。

その前に書かれた「仮面舞踏会」だったかでのご自身の評価で、「書いても書いても

物語が終わらない」との言葉があり、予定していた枚数を大幅に上回ったとのことで、

その頃すでに、余計な注釈などが増えるような傾向があったのかもしれません。文章が

長い割に内容がない、お前が言うかって話なのですが…

しかも中身は、本格推理からは程遠い初期の冒険怪奇ロマンものに近いテイストで、

これにも少々期待を削がれました。手の込んだトリックはほぼ皆無、犯人なども

途中でなんとなく特定できるので、これはいったい横溝さん、何を狙った作品なの

だろうかと、ちょっといぶかしく思ったりもしました。作中金田一は夢にうなされ、

その中で犯人とみなされる顔を見てしまうくだりともなれば、これはすでに論理的な

本格推理とはみなせない、神がかり的な解決で幕を下ろしてしまってオーケーな、

単なるミステリーなのだと思い知らされました。

島、洞窟内の彷徨、シャム双生児等々、江戸川乱歩の「孤島の鬼」へのオマージュ

なのは明らかですし、金田一が全作品中で唯一思いを寄せることになる女性・

早苗さん(「獄門島」のヒロイン)への回想場面、磯川警部が準主役となる役割を

与えられている展開といい、横溝さんが金田一ものの総集編的な位置づけとして

この作品をまとめ上げたのだと仮定すれば、一応の納得をするしかないでしょう。

多くの作品が文庫版として再出版、販売され、それが一大ブームを呼び起こし、

次々映像化されるなどした当時、横溝さんご自身で自作に触れる契機、読み直す

機会が多かったのだと推察されます。作中、私がこの前再読したばかりの短編

「蜃気楼島の情熱」の関連人物が登場することをみても、相当自作を読み込んで

いたことが伺われます。そして、自身と金田一との記憶を重ねるうちに、気に

なってしまった、欠落している部分を補い、決着させるために書き上げたのが

この作品だったのなら、愛読者としてそれを確認する意味はあったと思います。

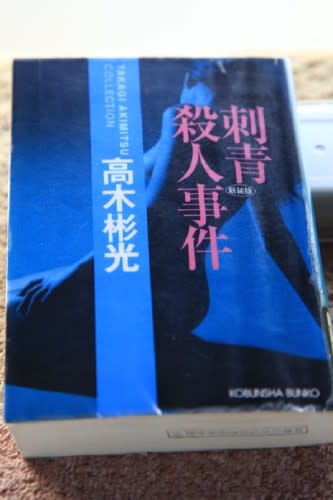

横溝正史さんのエッセイなどにしばしば登場、話題に上る「刺青(いれずみ)殺人事件

/高木彬光著」を読んでみたくなり、図書館に蔵書があることがわかったのでお借り

できました。高木氏の作品に触れるのは、「白昼の死角」に次いでとなります。

横溝さんの文章から、相当完成度の高いトリックが用いられた本格推理小説である

ことが予見されたので、楽しみに読み進めたところ、期待に違わぬ力作であることが

わかりました。これがデビュー作であることにも驚きです。同時収録されている本人に

よるエッセイで、作品発表に至るまでの劇的な経緯が綴られていて、それがまたさらに

輪をかけ興味を惹かれます。窮鼠な状況で江戸川乱歩に本作を直接送りつけたところ、

これが氏に認められ、奇跡的に発表にこぎ着けたとのことです。

今回読めたのは、その後改訂版として手を入れられ、大幅に増量されたバージョン

のようです。それでも多少、文章に硬さ、ぎこちなさを感じるのは、横溝さんの

軽やかで流れるようなよどみない文章と比べてしまうからかもしれません(どんより

よどんでいるお前が言うなって感じですけどねえ)。

また、バラバラにされ発見された被害者の謎について、その一部は私にも途中看破

できました。これはけっして私の頭の回転数が名探偵・神津恭介並に優れているから

ではなく、横溝さんが好んで用いるような、首と胴体が分離されたモチーフに、

金田一耕助の傍らで何度も繰り返し立ち会った経験値の高さ故でしょう。

こうした歴史的な名作と言っていい著作で、まだまだ読めていないものが多数あります。

今現在も脳裏に数冊浮かんでいますし、図書館にあるようなら、機会を見てまた

お借りしたいと考えています。

次の旅先で読むために準備していたのが「びっくり箱殺人事件/横溝正史著」です。

ですが、出発がまだまだ先になりそうで、結局自宅で読み終えてしまいました。

表題作には金田一耕助は登場せず、タッグを組むことの多い等々力警部のみが出演します。

ただし、警部はもうひとつ影が薄く、探偵役は別の登場人物が務めることになるのですが。

当時金田一ものばかり買い求めていた私としては、このびっくり箱~はかなり異例

となる存在で、なぜこんなイレギュラーが発生したかというと、単なる買い間違え

なんですね。当時は今のようにネットを通して膨大な情報を得られるわけではなく、

その横溝作品が金田一ものかどうかは、書店で実際本を手に取り、パラパラッと

ページをめくるなどし、金田一が登場するかどうかを確かめてから購入していました。

同時収録の短編「蜃気楼島の情熱」には金田一が登場するので、たぶんそのページを

見て早とちり、金田一ものだと勘違いして買ってしまったのです。

もしも私が相当な金田一マニアだとすれば、蜃気楼島~を読むためだけにこれを

買ったのだとすると別段何ら問題はないわけでしょうけど、さすがにそこまで

熱心なコレクターではないわけで、その点、購入は失敗だったと認めざるを得ない

でしょう。

ところが近年、このびっくり箱~を見直す気配となり、というのも、中長編である

この作品は、柏書房の「短篇コレクション」には収められず、さりとて「由利三津木」

ものでもなく、人気の金田一作品ではないので復刻など日の目を見ることもなさそうで、

いわば横溝作品としてはどこにも属さない宙ぶらりんな忘れられた日陰の存在、

それがかえって幸いし、もしかしてプレミアがつくかも?と淡い期待を抱いたのです。

しかしそれもつかの間の夢でした。このたびの角川文庫版の復刻販売でびっくり箱~

も再発売され、希少価値的な値打ちはなくなったのでした…

気を取り直して中身にも少し触れておくと、これは横溝作品でもかなり異色の作風で、

ギャグ基調とでもいいますか、語り口が他作品とは大きく違っていて、なるほどここに

金田一は馴染めそうになく、登場させられないはずだと納得しました。「獄門島」と

同時期に書かれたものだとはにわかには信じられません。この懐の深さと言いますか、

引き出しの多さが横溝さんなのでしょう。本格推理に属するような巧妙なトリックを

用いた展開にもかかわらず、奇妙奇天烈、相当なクセ球を投げられているのです。

しかし正直、読み進めるのは少々手こずりました。リズムが独特で、他作品のように

テンポよくとはいかず、途切れ途切れに読むことで、どうにか完読できたのでした。

やはりそれよりも圧倒的に親しみやすかったのが蜃気楼島~でした。短編ながら

トリックを工夫し、犯人をすぐには特定させません。それを打ち砕く金田一の

鮮やかな推理が冴え渡る、小品ではありますが完成度の高い逸品です。

復刻販売されている角川文庫版の横溝正史シリーズ、図書館でお借りした

第二弾がこの「死仮面」です。おそらくはこの一冊をもって、いわゆる

「金田一もの」に関しては、ほぼすべての書物を読み終えたことになると

思います(実は現時点で、あと数冊未読のものがあることがわかっているの

ですが、これはまたいずれかの機会に読めるはずなので)。

中学生~高校生当時の私がこの死仮面を手にすることができなかったのは、

昭和24年に計8回雑誌掲載されたうち、1回分(第4回分)が欠けたまま

発見されず、長期に渡りお蔵入り状態、発売が遅れたことが挙げられましょう。

で、結局見つけられないまま、本書の解説も担当されている中島河太郎氏が

その1回分を代筆する形で補填され、発表にこぎ着けたのがこのたびの

角川版の死仮面になるようです。

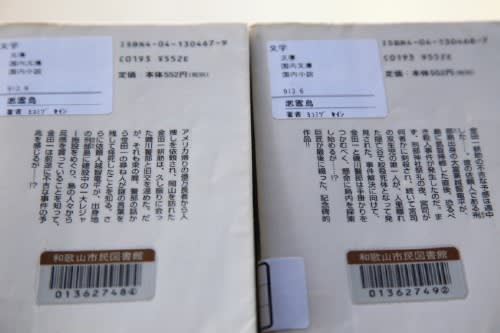

この話には続きがあって、後年、欠落していた第4回分が発見され、

春陽文庫版に収録されたとのことです。この完全版と読み比べてみたい

ところですが、残念ながら和歌山の図書館には所蔵されていないようで、

いずれどこかの図書館で巡り合えるのを心待ちにしたいと思います。

その死仮面、出だしのおどろおどろしさは最高なんですよね! 八つ墓村と

同時期に書かれたというだけあり、陰惨で、これはすごい事件になりそうだと、

震撼し、戦慄さえ覚えます。しかし途中から学園もの、少女の冒険小説風へと

シフトチェンジしてしまい、興味を削がれ、尻すぼみに終わってしまいます。

金田一耕助はそれなりの活躍を見せるものの、冒頭登場する磯川警部は

途中退場したままだし、舞台が岡山から東京へ移るのも、仕掛けがが華やかに

なりすぎてしまう、その遠因かもしれません。

同時収録されている「上海氏の菟集品(コレクション)」は、逝去直前に

発表された氏最後の作品とされているものの、実際の制作年度はずっと遡る

とのこと。少女の心の奥底に秘められた「悪」と「闇」、森村誠一さんの短編を

読み終えたあとの寂寥感と同じような虚しい余韻漂う秀作です。これは私の

まったくの当てずっぽう、もしかして本当に森村さんの作風に刺激されて

書き上げられた作品ではと勝手に想像し、ひとりでワクワクしています。

角川文庫版で復刻販売されている横溝正史シリーズ、どうやら和歌山市民図書館で

とりそろえてくれることになったようで、個人的に追加購入する必要がなくなり

そうで助かります。

さっそくまずお借りしたのは、杉本一文氏による美しいカバーイラストが目を引く

「迷路の花嫁」です。当時買い漏れたこの作品、復刻を機に購入を考えていたのに

ポチり忘れていたんですね、それがかえって幸いする形となりました。

今回初めて読むことになった金田一もの、テイストとしては以前ご紹介した

「三つ首塔」と似かよったものを感じるなと思いながら読み進めたところ、

それもそのはず、巻末の作品解説によると、同時期に書かれたもののようです。

推理小説というよりは、サスペンス・ロマン小説といったような装いの作風で、

理由は不明ながら、この時期横溝さんは「本格もの」に飽きたのでしょうか、

トリックなどは二の次の、物語性の高い作品へとシフトしていたみたいですね。

主人公の「ナイスガイ」に三つ首塔の主役がダブって見えたのは、単に私の

思い過ごしではなかったようで、その色男?を中心に物語は展開します。

金田一耕助は前半途中から登場するものの唐突で、しかもそれ以降はほとんど

出番なく、終盤に用意されている謎解きのひのき舞台もあっけなく、印象を

ほぼ残さなないまま物語は終わりを告げます。このあたり、横溝さんが最初から

意図した構成なのか、結果的にこうなったのかはわかりませんが、こうした

狙いの作品だと思い込まないと、相当肩透かしを食うかもしれないですよ。

朝日新聞土曜別刷り版beにて連載された桜庭一樹作「小説 火の鳥 大地編」の

二回目を読み終えました。いつかまとめ読みしたいと、スクラップして

とり置いていたものを、思っていた以上に早く再読することができたのは、

職場の休憩時間に手にする読み物として、適度な分量だったことが幸いしました。

読後の率直な感想、初回通読した時よりも、はるかに面白かったと思いました。

どうも私は同じ物語を何度も繰り返す「ループもの」に苦手意識があるようで、

たとえばアニメでは、「涼宮ハルヒの憂鬱」のエピソード『エンドレスエイト』は

ほぼ同じシークエンスを8回(八週)に渡り繰り返すという大胆不敵な

試みだとは認めつつも、私としてはあまりにくどすぎて退屈してしまったし、

「シュタインズゲート」では幼馴染を救うためにタイムマシンによって何度も

過去へ遡るのですが、これも私的には冷めてしまいちょっと引いていました。

何度も世界が巻き戻る大地編、火の鳥でもこうきたかと、最初連載で読み進めて

いたときには、やはり正直個人的にはあまり感心はせず歓迎できませんでした。

場面展開がどうしてももたもたしているように感じてしまったのでしょうかね。

それが今回連続し読破することで、そのもたつきがまったく気にならなくなり、

物語の流れすべてが腑に落ちて、一本筋が通ったストーリー展開を心から楽しめ

ました。小国に過ぎない維新後の日本が、列国と対等以上に渡り合えたのは、

火の鳥の力を借りて何度もやり直しが効いたからという着想にも納得しました。

これですっきりして、ため込んでいた新聞を処分できるというものです。

単行本化されている大地編には、新聞紙上では明かされなかったエピソードも

含まれているとのことなので、今度は本をお借りして、いつの日かの三回目の

読書を心待ちにしたいと思います。

その前に、手塚治虫さんが残した漫画版全巻を読み返したくなってきました。

この冬、一気読みできるチャンスがあるかもしれませんね。

このたびようやく読み終えた本は「諸葛孔明/陳舜臣著」上下巻です。この前、それまで

ほとんど読んだことのなかった洋書(翻訳版)に相次ぎ挑戦し、苦労した話をしましたが、

私としてはそれと同じくらい馴染みがなく、今まで手にしたことのなかった偉人伝記もの、

歴史小説(しかも中国史)にほぼ初めて挑んだのがこの作品でした。

読もうと思った動機は、今期春アニメで放映された「パリピ孔明」を見たことがきっかけです。

アニメの中で現世の東京へ転生した諸葛孔明は、歌声に魅了された、実力があるものの芽が

出ずにいるクラブ歌手・英子(EIKO)の軍師(マネージャー的存在)となり、前世で実際の

戦場で駆使した様々な戦術を応用し、一流の歌い手へと導いていきます。軍師として戦場を

駆け抜けた蜀時代の活躍をあまり知らなくとも、アニメ視聴だけで、むろん楽しめることは

楽しめるのですが、三国志時代の孔明の知略を踏まえたうえでこの作品に対峙したならば、

より深く世界観に浸れるのではと考えたのです。

それで読み始めたのはいいとして、想像以上に読解は難航しました。一番困ったのが人名で、

似た名前(あるいは同じ姓)の人物が多数登場し、読み仮名がふられるのが最初だけなので

途中からその読み方さえわからないありさまで、その人物が誰だったかをよく把握しないまま

読み進めるしかなく、おそらくトータルでせいぜい半分ほどしか物語を理解できなかった

と思われます。その点、登場人物紹介欄を冒頭に設けてほしかったところですが、出演者が

半端ない数なので、かなり複雑なものになるでしょうから、省かれたのかもしれないですね。

しかも、読み進めたもののいまひとつ盛り上がりに欠け、物語に引き込まれなかったのは、

私が理解を深めたかったパリピ~で孔明が用いた奇策、秘策の類のような戦略が、作品中

ほぼまったく出てこなかったからでしょう。陳舜臣氏の描く孔明は人並外れたスーパーマン

ではなく、優れた軍師、戦略家であるものの、常識人の範疇です。歴史にうとい私などは

今更ながらの驚きなのですが、孔明が実在した三国志時代は、当時の日本で言うとまだ

卑弥呼すら登場して来ない、神話級にまで遡らなければならない頃の出来事。史実さえ

あやふやな寓話レベルの古いお話は、その後尾ひれがつくなどし、孔明の活躍が神格化、

エスカレートし脚色され語られるようになったのだと思われます。陳舜臣氏の小説では、

孔明のエスパーまがいの神がかった能力は極力封印され、実在した孔明像としたいがため、

後付で盛られ過ぎた突拍子もない奇策などは排除されたのでしょう。逆に漫画、アニメでは

そうした過剰気味演出は映像映えして好ましく、積極的に採用されたのだと思われます。

私が知っているエピソードで登場するのが「泣いて馬謖(ばしょく)を斬る」くらいで

しょうか、文中、ほぼそのままの意味で登場する場面は。結果として、パリピ~をもう

一度見返す際の参考にはあまりなり得なかったかもの読書でしたが、この故事成語の

ことは知っていても、それが孔明に関わるものだとは知らなかったので結びついて

いなかったし、まあ全然無駄ではなかったと思いたいところです。

この上下巻は、父の書箱にあったものを拝借しました。私と違って、父はNHK大河ドラマを

欠かさず見るような歴史好きでして、残された書籍の多くが歴史書、とっつきにくく、従来

ほとんど手に取る気すら起りません。この諸葛孔明も、パリピ~さえなければまず縁のなかった

小説でした。まったくのところ、何がきっかけになるかわかったものじゃあないですねえ。

で、さっそく、ブルーレイに保存してある「パリピ孔明」を見返し始めました。第一話

でいきなり英子が勤めるクラブのオーナー(三国志オタクという設定)が馬謖の扱いを巡り

孔明に詰問する場面があり、二話では孔明の「大手レコード会社とは?」との質問に

オーナーがひと言「魏軍!」と返答、孔明が即座に事態を把握します。三国とは

「魏・呉・蜀」であるとの記憶はうっすら持ち合わせていた私ながら、中でも魏が

飛び抜けた勢力であったことを本を読むまで忘れ去っていた私は、初回の視聴では

この短い受け答え(ギャグシーンと言っていいでしょう)を流して見てしまっていました。

さらにオーナーに兵法「石兵八陣」(陳舜臣版・諸葛孔明には登場しないエピソード)

について問われると孔明が、「石兵八陣? なるほど後世では、このように誇張して

あの戦術が伝えられているのですねえ…」と、盛られ過ぎの歴史を暗に揶揄するシーンが

挿入されていたことにも気づきます。再視聴でこれらの初回見逃していた場面が

引っかかったことで、今回の読書挑戦がまったく無駄でなかったことがわかります。

「魏志倭人伝」とかもこのあたりの時代の出来事だったのかしらと思い返すなど、

なるほど歴史ロマンに思いをはせる私の父のような歴史好きの方々のお気持ちにも、

なんとなく触れることが出来た今回の読書でした。