2021年10月にお亡くなりになった白土三平さん、心からお悔やみ申し上げます。

また、近年白土作品で作画を手掛けられた実弟の岡本鉄二さんも相次いでお亡くなりに

なられ、これでほぼ完全に、今後「カムイ伝」「カムイ外伝」などの続編を読むことが

できなくなりました。未完のまま終わるのが惜しいですね。

我々世代にとって白土さんは、「サスケ」「忍風カムイ外伝」などのアニメ化された

作品や、実写映画版「ワタリ」などでまず親しんだ方々が多いのではないでしょうか。

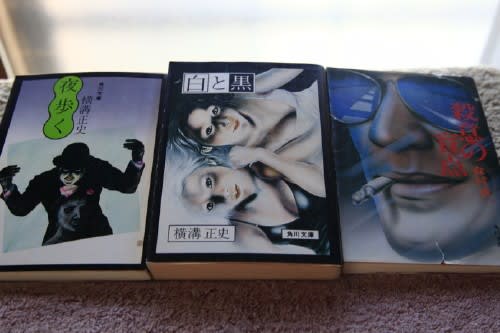

私もそうで、原作の漫画を自分で買ったのは、ずっと後年、多数の白土作品が一気に

文庫本化されてからでした。似非独身貴族でしたので、資金力に任せ、ほぼすべての

出版物を買い漁りました。なので、全巻かどうかはともかく、多くの白土作品が

手元に残されています。

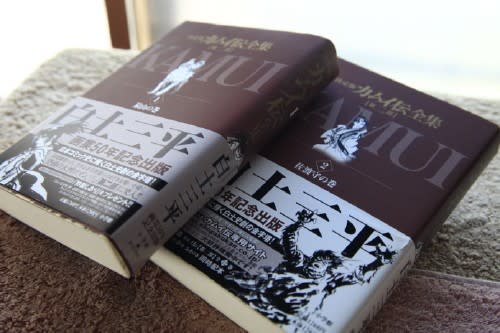

ところが、今回追悼にと、ものすごく遅ればせながら読むことになった「カムイ伝

第二部」は、待てど暮らせど文庫本では発売されず、しばらくしてから企画された

「決定版 カムイ伝 全集」(豪華版で一冊1200円もしました)で、仕方なく

買い求めました。他作品がことごとく文庫本化されたのに、なぜ第二部だけが

されなかったのか、いまだに不思議でなりません。今回数多の作品からこれを

選んだのは、特別大きな意味合いはなく、一番取り出しやすかったからで、

他の文庫本シリーズは、押し入れの奥にしまっているのです。

メディアにはあまり登場しなかった白土さんは、私にとっては最後までミステリアスな

存在でした。漫画界では、最も偉大な著名人のひとりなのに、お姿、顔が浮かんできません。

「白土三平はふたり(あるいは三人)いる!」と言われるくらいに、時代や作品によって

作風、画風がまるで違っているのも、フォーカスが定まらない理由かもしれません。

当初は、手塚治虫さんにも通ずる、マンガチックなやわらかく可愛らしい絵柄だったのが、

途中から超リアルな劇画タッチへ移行、まるで別人の作品のように変貌します。この第二部

など後期の作品には岡本鉄二さんが作画担当者としてクレジットされていて、いつから

岡本さんが白土作品にかかわり出したのか定かではありませんが、岡本さんの参加が、

大きな影響を与えた可能性もあります。

この第二部もそうですが、「ビックコミック」誌で発表された後期の作品群は、読者が

「大人」であることを意識しているのか、艶っぽい場面が多々登場するようになります。

また、白土作品と言えば残酷な描写が日常茶飯事、かつてはそれゆえ大手出版社では

連載が打ち切りになることがあって、より自由な表現の場を得るために、自ら発行した

漫画雑誌が「ガロ」、そこに連載されたのがカムイ伝ということで、そういう意味でも

先駆者的な存在だったといえます。

さらに、白土作品には悲劇性がつきもので、老若男女問わず、メインやサブの区別なく、

時には主人公までもが非業の死を遂げます。カムイ伝でも第一部でほとんどのキャラが

消え去って、幾度もの試練を耐え抜き、生き延びた、正助、カムイ、草加竜之進ら

ごくわずかな主要登場人物だけが、第二部でも中心となり引き続き活躍します。

以前も述べたように、サスケはテレビのアニメ版ではハッピーエンドで幕を閉じますが、

原作ではさらに物語は続き、とんでもなく悲惨な最後を迎えることに… アニメ版の

幸せな結末でよしとされた方は、あえて原作の漫画(の続きの部分)を読まなくていいと

思いますよ。

第1巻のカラー挿絵は、文庫本版「カムイ外伝」の第1巻の表紙絵用に岡本さんが

作画されたものですね。第一話の「雀落し」(アニメ版の第一話も同じタイトルでした)

がモチーフみたいです。

外伝は、第一部と二部が分けられず、続けて収録されていて、ここでも続編開始まで

15年くらいの隔たりがあるので、途中で作風がころっと変わってしまい、まるで別の

物語のようです。アニメ版は主に、第一部に準拠した内容で制作されました。

今となれば、この決定版を全シリーズそろえておいても良かった気もします。

この第二部だけでも全12巻もあって、金銭的な負担(計14400円・税別)

もさることながら、大判でかさばるので、置き場所確保が一番の難点でした。

なので、できるだけ省スペースで済んだ文庫本版を好んで購入したのですが、

老眼の進んだ今となっては、小さな文字が読みづらいので、大判サイズの

ほうが年寄り向きなのかもしれません。電子版だと画面を拡大表示できるので、

より見やすいのかも。ただし、長時間は目が疲れそうですけどね。