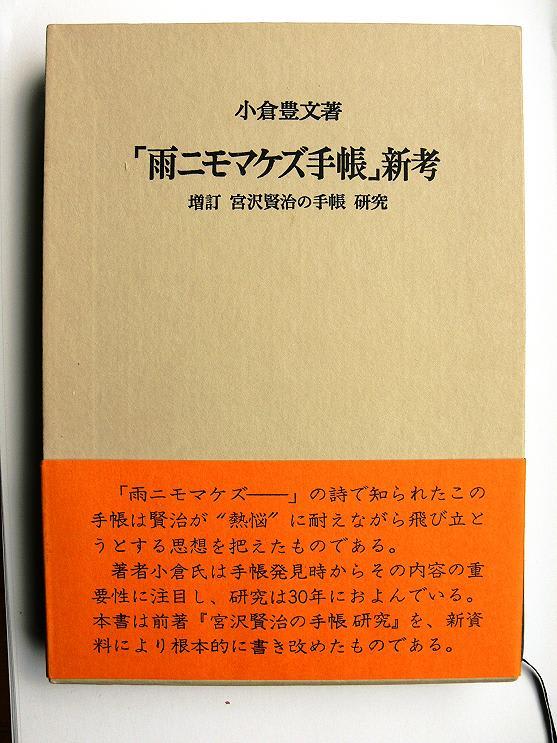

《1↑『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)箱》

前の”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”の最後において、私のちょっとした仮説

「大戦中には広く知られていた「雨ニモマケズ」は、終戦直後はその使用がそのままでは憚られた」

の検証をしたいと述べたが、その検証のための準備を今回は行いたい。

さて、「雨ニモマケズ」となればこれに最も詳しい人はなんと言っても「雨ニモマケズ手帳」研究の第一人者小倉豊文であろう。

そこで、小倉の著書『「雨ニモマケズ手帳」新考』をひもといてみた。小倉は「雨ニモマケズ」に関して次のようなことなどをそこに書いていた。

1.初めて人々の目に触れたのは昭和9年2月新宿モナミで開かれた第1回宮澤賢治友の会の席上である。

2.印刷公表の最初はおそらく昭和10年6月発行の「宮澤賢治」(草野心平編)第二号であろう<*1>。

3.広く一般に知れわたったのは昭和11年の日本少年国民文庫の一冊に掲載され、更に昭和14年3月発行の松田甚次郎編「宮澤賢治名作選」に収録)<*2>され、それが版を重ねたことによると思われる。

4.昭和17年には大政翼賛会文化部編「詩歌翼賛」第二輯に採録され、特に農村労働力の強制収奪に利用されることにもなった。傀儡国家「満州」でも中国語訳して同様な目的に利用されていたのは、この詩を軸とする賢治観の対立に象徴的な意味を持つ事実であって、独り農民に関してだけではなく、一般的に権力に利用される危険性を持っていたといえよう。

5.昭和19年9月に谷川徹三が東京女子大で「今日の心がまえ」という題で講演し、「明治以後の日本人の作った凡ゆる詩の中で最高の詩であると思ってゐます」と絶賛し、「天長節の11月3日に制作されたことに大きな意義を認めたい」というようなことを論じたという。

6.昭和20年6月には、国策協力の出版「日本叢書」四として「雨ニモマケズ」の書名で初版二万部も発行された。正に前記「詩歌翼賛」への採録に相呼応するものいえよう。

7.昭和20年8月の敗戦と占領軍政開始後は、賢治に対する価値判断にもかなり変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと言って良さそうだ。 <『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)より>

というわけで、小倉がここに書いているこれらの事柄が本当なのであれば、前回触れたように「「雨ニモマケズ」は戦時中「国策」協力に利用されたことがある」とも聞いていたが、その危惧通りだったことになる。そうなると特に4.と6.については重いものがあるなとも感じた。

一方では、賢治にとっては不利とさえ思われがちな歴史的事実を、小倉は冷静かつ客観的に正直に書いているのだと受け止められた。おそらく真の「歴史家」たらんとした小倉の矜恃のなせる業であったのであろうと。

こうなれば、小倉豊文という人物の人となりを知る必要があると感じた。次回はその辺りを調べてみて、その後に仮説の検証を行いたい。

************************************<註*1>*******************************************

小倉豊文は

2.印刷公表の最初はおそらく昭和10年6月発行の「宮澤賢治」(草野心平編)第二号であろう。

と推理しているが、実はそれ以前に、少なくとも昭和9年9月21日(賢治の命日)にはもう既に岩手日報の学芸欄に次のように公表されている。可能性としてはこれが最初の「雨ニモマケズ」の公表であり、印刷化だったいえるのではなかろうか。

《2 学藝第八十五輯 宮澤賢治氏逝いて一年 遺作(最後のノートから)》

<昭和9年9月21日付け岩手日報4面より>

因みにそれは以下のとおりである。

故宮澤賢治

雨ニモ負(→マ)ケズ

風ニモ負(→マ)ケズ

雪ニモ 夏ノアツ(→暑)サ(抜け→ニ)モ負(→マ)ケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテイカ(→瞋)ラズ

イツモシヅカニ ワラツテヰル

一日ニ玄米四合ト味噌ト 少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトニ(→ヲ)ジブンヲカンジョウニ入レズ(抜け→ニ)

ヨクミキキシ ワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ(抜け→林ノ)陰(→蔭)ノ

小サナ茅(→萱)ブキノ 小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲(→ツカ)レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコワ(→ハ)ガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンカ(→クワ)ヤ ソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニ デクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ ワタシハナリタイ

賢治が亡くなって一年後のこの命日の新聞に投稿した人物は最初、以前からしばしば岩手日報に投稿している森荘已池あたりかなと思ったのだが、この『遺作』に続く記事が『修羅の三相系』小原忠とあるから、もしかするとこの著者小原忠なのであろうか。

なおこの『遺作』は、「雨ニモマケズ手帳」の中に書かれている『雨ニモマケズ』とは赤い文字部分の違いがあるから、この投稿者はまだこの手帳そのものはまだ見ていなかったに違いない。どなたかが手帳から書き写したものを見せてもらったのでもあろう。

その小原の

《3『修羅の三相系』》

<昭和9年9月21日付け岩手日報4面より>

は次のような書き出しで始まっている。

海鳴りよせくる

椿森のなか

ひねもす百合掘り

今日も果てぬ――

あれはいつの頃であつたか、夕食は豌豆の御汁を御馳走になつたのであるから、六月頃だつたかその頃だつたかそのころはまだ学生時代であつたから七月の休みに入つてからだつたか北上河畔の『イーハトヴの家』に夕刻近くだつた様に思ふ、ぶらりと訪ねて行つたところ先生は笊に一杯の蒸し豆をもいでゐたそれがピチャピチャ濡れてゐたから雨の上がったあとだったらしい。…(以下略)

この小原の文書を読んでいてあれっ と思ったのが”北上河畔の『イーハトヴの家』”のことである。当時教え子の小原は羅須地人協会でもあった下根子桜の別荘のことを、『羅須地人協会』とは呼ばずにこう呼んでいたのだ、と。

と思ったのが”北上河畔の『イーハトヴの家』”のことである。当時教え子の小原は羅須地人協会でもあった下根子桜の別荘のことを、『羅須地人協会』とは呼ばずにこう呼んでいたのだ、と。

そういえば、母木光もいつかそのように呼んでいたことがあったということを思い出した。近々その確認報告をしてみたい。

なお、この日の4面は”学芸欄”としてほぼ全面が宮澤賢治関係の特集になっていて、

1.『遺作』故宮澤賢治

2.『修羅の三相系』小原忠

3.『光栄のイーハトヴ集』母木光

4.『宮澤賢治氏についてまた』永瀬清子

5.『トンプクの辯』木矢光次

6.『宮澤賢治全集の事』梅野健三

等の記事を載せている。

************************************<註*2>*******************************************

『宮澤賢治名作選』収録以前に、昭和13年5月に発売された同じく松田著のベストセラー『土に叫ぶ』の最初の章、「恩師宮澤賢治先生」の中に”手帖に発見された詩”として既に収録されている。

《2 「手帖に発見された詩」》

因みに次のように記されている。

も一つは先生のなくなつた後、手帖に發見された詩を添へて置く。

雨ニモマケズ 風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ (抜けている→ジブンヲ)カンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萱ブキ小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ 行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲レタ母アレバ 行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニソ(→サ)ウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイイ(→丶)トイヒ

北ニケンクワヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノ夏(→ナツ)ハオロオロアルキ

ミンナニデクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ クニモサレズ

サウイウモノニ ワタシハ ナリタイ

ただし、赤い部分が「雨ニモマケズ手帳」とは異なっている。また、この本に於いてはまだ「雨ニモマケズ」という題は付いていない。

<『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)より>

そして、これが『宮澤賢治名作選』の中のものとなると次のようになる。

《3 「雨ニモマケズ」(手帖より)》

(手帖より)

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱ブキ小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイ丶トイヒ

北ニケンクワヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイウモノニ

ワタシハ

ナリタイ

となっている。もちろんここでも赤い部分は「雨ニモマケズ手帳」とは異なっている部分である。『土に叫ぶ』の場合と比べると赤い部分は激減している。ほぼ「雨ニモマケズ手帳」のものとの違いはない。

なお、この本の目次では「雨ニモマケズ」となっているが、本文ではまだ「雨ニモマケズ」という題は付いておらず、控えめにページの下の方”(手帖より)”となっているだけである。

<『宮澤賢治名作選』(松田甚次郎編、羽田書店)より>

*****************************************************************************************

続き

”細やかな仮説の検証”のTOPへ移る。

”細やかな仮説の検証”のTOPへ移る。

前の

”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”のTOPに戻る

”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

前の”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”の最後において、私のちょっとした仮説

「大戦中には広く知られていた「雨ニモマケズ」は、終戦直後はその使用がそのままでは憚られた」

の検証をしたいと述べたが、その検証のための準備を今回は行いたい。

さて、「雨ニモマケズ」となればこれに最も詳しい人はなんと言っても「雨ニモマケズ手帳」研究の第一人者小倉豊文であろう。

そこで、小倉の著書『「雨ニモマケズ手帳」新考』をひもといてみた。小倉は「雨ニモマケズ」に関して次のようなことなどをそこに書いていた。

1.初めて人々の目に触れたのは昭和9年2月新宿モナミで開かれた第1回宮澤賢治友の会の席上である。

2.印刷公表の最初はおそらく昭和10年6月発行の「宮澤賢治」(草野心平編)第二号であろう<*1>。

3.広く一般に知れわたったのは昭和11年の日本少年国民文庫の一冊に掲載され、更に昭和14年3月発行の松田甚次郎編「宮澤賢治名作選」に収録)<*2>され、それが版を重ねたことによると思われる。

4.昭和17年には大政翼賛会文化部編「詩歌翼賛」第二輯に採録され、特に農村労働力の強制収奪に利用されることにもなった。傀儡国家「満州」でも中国語訳して同様な目的に利用されていたのは、この詩を軸とする賢治観の対立に象徴的な意味を持つ事実であって、独り農民に関してだけではなく、一般的に権力に利用される危険性を持っていたといえよう。

5.昭和19年9月に谷川徹三が東京女子大で「今日の心がまえ」という題で講演し、「明治以後の日本人の作った凡ゆる詩の中で最高の詩であると思ってゐます」と絶賛し、「天長節の11月3日に制作されたことに大きな意義を認めたい」というようなことを論じたという。

6.昭和20年6月には、国策協力の出版「日本叢書」四として「雨ニモマケズ」の書名で初版二万部も発行された。正に前記「詩歌翼賛」への採録に相呼応するものいえよう。

7.昭和20年8月の敗戦と占領軍政開始後は、賢治に対する価値判断にもかなり変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと言って良さそうだ。 <『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)より>

というわけで、小倉がここに書いているこれらの事柄が本当なのであれば、前回触れたように「「雨ニモマケズ」は戦時中「国策」協力に利用されたことがある」とも聞いていたが、その危惧通りだったことになる。そうなると特に4.と6.については重いものがあるなとも感じた。

一方では、賢治にとっては不利とさえ思われがちな歴史的事実を、小倉は冷静かつ客観的に正直に書いているのだと受け止められた。おそらく真の「歴史家」たらんとした小倉の矜恃のなせる業であったのであろうと。

こうなれば、小倉豊文という人物の人となりを知る必要があると感じた。次回はその辺りを調べてみて、その後に仮説の検証を行いたい。

************************************<註*1>*******************************************

小倉豊文は

2.印刷公表の最初はおそらく昭和10年6月発行の「宮澤賢治」(草野心平編)第二号であろう。

と推理しているが、実はそれ以前に、少なくとも昭和9年9月21日(賢治の命日)にはもう既に岩手日報の学芸欄に次のように公表されている。可能性としてはこれが最初の「雨ニモマケズ」の公表であり、印刷化だったいえるのではなかろうか。

《2 学藝第八十五輯 宮澤賢治氏逝いて一年 遺作(最後のノートから)》

<昭和9年9月21日付け岩手日報4面より>

因みにそれは以下のとおりである。

故宮澤賢治

雨ニモ負(→マ)ケズ

風ニモ負(→マ)ケズ

雪ニモ 夏ノアツ(→暑)サ(抜け→ニ)モ負(→マ)ケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテイカ(→瞋)ラズ

イツモシヅカニ ワラツテヰル

一日ニ玄米四合ト味噌ト 少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトニ(→ヲ)ジブンヲカンジョウニ入レズ(抜け→ニ)

ヨクミキキシ ワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ(抜け→林ノ)陰(→蔭)ノ

小サナ茅(→萱)ブキノ 小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲(→ツカ)レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコワ(→ハ)ガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンカ(→クワ)ヤ ソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニ デクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ ワタシハナリタイ

賢治が亡くなって一年後のこの命日の新聞に投稿した人物は最初、以前からしばしば岩手日報に投稿している森荘已池あたりかなと思ったのだが、この『遺作』に続く記事が『修羅の三相系』小原忠とあるから、もしかするとこの著者小原忠なのであろうか。

なおこの『遺作』は、「雨ニモマケズ手帳」の中に書かれている『雨ニモマケズ』とは赤い文字部分の違いがあるから、この投稿者はまだこの手帳そのものはまだ見ていなかったに違いない。どなたかが手帳から書き写したものを見せてもらったのでもあろう。

その小原の

《3『修羅の三相系』》

<昭和9年9月21日付け岩手日報4面より>

は次のような書き出しで始まっている。

海鳴りよせくる

椿森のなか

ひねもす百合掘り

今日も果てぬ――

あれはいつの頃であつたか、夕食は豌豆の御汁を御馳走になつたのであるから、六月頃だつたかその頃だつたかそのころはまだ学生時代であつたから七月の休みに入つてからだつたか北上河畔の『イーハトヴの家』に夕刻近くだつた様に思ふ、ぶらりと訪ねて行つたところ先生は笊に一杯の蒸し豆をもいでゐたそれがピチャピチャ濡れてゐたから雨の上がったあとだったらしい。…(以下略)

この小原の文書を読んでいてあれっ

と思ったのが”北上河畔の『イーハトヴの家』”のことである。当時教え子の小原は羅須地人協会でもあった下根子桜の別荘のことを、『羅須地人協会』とは呼ばずにこう呼んでいたのだ、と。

と思ったのが”北上河畔の『イーハトヴの家』”のことである。当時教え子の小原は羅須地人協会でもあった下根子桜の別荘のことを、『羅須地人協会』とは呼ばずにこう呼んでいたのだ、と。そういえば、母木光もいつかそのように呼んでいたことがあったということを思い出した。近々その確認報告をしてみたい。

なお、この日の4面は”学芸欄”としてほぼ全面が宮澤賢治関係の特集になっていて、

1.『遺作』故宮澤賢治

2.『修羅の三相系』小原忠

3.『光栄のイーハトヴ集』母木光

4.『宮澤賢治氏についてまた』永瀬清子

5.『トンプクの辯』木矢光次

6.『宮澤賢治全集の事』梅野健三

等の記事を載せている。

************************************<註*2>*******************************************

『宮澤賢治名作選』収録以前に、昭和13年5月に発売された同じく松田著のベストセラー『土に叫ぶ』の最初の章、「恩師宮澤賢治先生」の中に”手帖に発見された詩”として既に収録されている。

《2 「手帖に発見された詩」》

因みに次のように記されている。

も一つは先生のなくなつた後、手帖に發見された詩を添へて置く。

雨ニモマケズ 風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ (抜けている→ジブンヲ)カンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萱ブキ小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ 行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲レタ母アレバ 行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニソ(→サ)ウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイイ(→丶)トイヒ

北ニケンクワヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノ夏(→ナツ)ハオロオロアルキ

ミンナニデクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ クニモサレズ

サウイウモノニ ワタシハ ナリタイ

ただし、赤い部分が「雨ニモマケズ手帳」とは異なっている。また、この本に於いてはまだ「雨ニモマケズ」という題は付いていない。

<『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)より>

そして、これが『宮澤賢治名作選』の中のものとなると次のようになる。

《3 「雨ニモマケズ」(手帖より)》

(手帖より)

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱ブキ小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイ丶トイヒ

北ニケンクワヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイウモノニ

ワタシハ

ナリタイ

となっている。もちろんここでも赤い部分は「雨ニモマケズ手帳」とは異なっている部分である。『土に叫ぶ』の場合と比べると赤い部分は激減している。ほぼ「雨ニモマケズ手帳」のものとの違いはない。

なお、この本の目次では「雨ニモマケズ」となっているが、本文ではまだ「雨ニモマケズ」という題は付いておらず、控えめにページの下の方”(手帖より)”となっているだけである。

<『宮澤賢治名作選』(松田甚次郎編、羽田書店)より>

*****************************************************************************************

続き

”細やかな仮説の検証”のTOPへ移る。

”細やかな仮説の検証”のTOPへ移る。前の

”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”のTOPに戻る

”「雨ニモマケズ」に関する細やかな仮説”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます