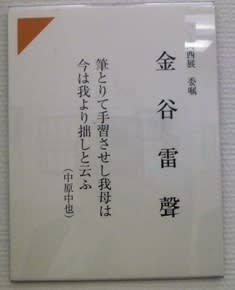

おかげさまで、成功裏に「第1回 むさしの墨友会書展」を終えることができました。

*成功裏とは:物事が成功した状態であること。

単純明快です。

大成功でした。

2日間合わせて、150名弱の方々が来場していただきました。

当初の予想をはるかに上回る来場者数です。

これもひとえに、吉野大巨先生をはじめとし、各先生方のお力添えがあったからこそであり、会員一同深く感謝申し上げます。

平成24年5月19日(土)・20日(日)の二日間、福祉施設の武蔵野福祉作業所「やさい食堂七福」をお借りしての開催です。

当日は天候には恵まれましたが、JR中央線の工事により、バスによる振り替え輸送など不通区間もありました。

前日に会員により会場設営や各種準備を行いました。

昨年の秋だったでしょうか、桑原翆邦先生の板戸(八王子戸吹)の鮨忠さんから輸送している中央道で、書展の開催の話が持ち上がりました。

会員7~8割が、書を始めて4年未満です。

無謀にも(幼稚園の学芸会のように)開催しようと、昨年の暮れに決定いたしました。

幾度とない打合せ(ただの飲み会)を行い、紆余曲折骨格がまとまりました。

誰もがやらない書展を合言葉に、いろいろなアイデアが出ます。

福祉施設だから、障がいをお持ちの方なども参加していただき、書を親しむワークショップをやらないか?

美味しいコーヒーやケーキでくつろいでいただけないか?

いや、ビールやお酒なども用意して、語らいのスペースを作った良い?

もし、お祝いの品々をいただいたとしたら、障がい者らが作ったクッキー類をお返しにしたら・・・。

萬鶴が得意の木の鉢にポトスなどを入れて、飾ったり場合によっては差し上げても・・・。

BGMでジャズを流そうよ。

そうそう、活動の記録集(飲んでいる場面ばかり)を作ろう!

そんな素人集団の発想から、書展がスタートしました。

飾り付けも会員のみでしたので、3時間弱かかりました。

でも、これが作っている楽しさでした。

いよいよオープンです。

予定の11時前から、大勢の方々が来場されました。

お礼を申し上げるやら、ご案内するやら会員は慌ただしく動き回っています。

語らいのゾーンを作ったことは大好評でした。

美味しいコーヒーとケーキ。

差し入れていただいたお酒類。

昼食の七福丼。

そして、目次の無い「むさしの墨友会活動記録集」は大好評でした。

みなさん、凄いねぇ~。

こんなの見たことないよ!です。

嬉しいですね。

こんな場面を想定していました。

誰もが自由に書を見ていただけることが・・・。

わーくしょっぷコーナーも設置し、大勢の方々に楽しんでいただきました。

まさに、素人集団?だからこその発想と実行です。

担当は東鶴さんと彩翆さんです。

今回は出来るだけ費用をかけずに、背伸びせずが合言葉でした。

小道具はみなさんの持ち寄りです。

いろいろなことをご紹介したいのですが、何かの機会にとします。

最終日の終了間際でも、大勢の方々でいっぱいです。

夕刻5時を過ぎて、東鶴さんより終了の声がかかりました。

みなさん拍手です。

岑鶴さんの喜び表現です。

豪鶴さんは少しお疲れかな?(みなさんお疲れでした!)

全員集合でパチリです。

七福さんの品々も完売状態です。

お店の利用方法についても前日までいろいろとありましたが、結果オーライです。

七福さん(関係者のみなさん)ありがとうございました。

なんでも、打ち上げって付きものですよね。

当然、場所をかえて、吉祥寺「翠蘭」さんで打ち上げです。

岸○禮子さんが、この日のために蔵元から取り寄せていただいた新酒です。

始まりましたよぅ~!打ち上げがぁ~!

美味しい料理に舌鼓をうち、会話も弾みます。

周りのお客さんの御迷惑も顧みず、大騒ぎ?です。

段々、ろれつも回らなくなってきました。

宗鶴さんは明日早くにルーマニアへとのことです。

*明日は休みたいなぁ~とポツリと独り言が聞こえます。

これが最後の写真になります。

よくもここまで読んでいただきました。

全体の流れと雰囲気がおわかりかな?と思います。

現場から萬鶴がお伝えしました。

お詫び:ご案内のハガキには佐藤昌翠さんも出品されることになっていましたが、ご事情により今回は不参加でした。佐藤昌翠さんの作品を見に来られた方とご本人である昌翠さんには大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。