朝の散歩で日本軍屋嘉捕虜収容所跡の碑に遭遇した。

1945年昭和20年4月1日に沖縄中西部の読谷村付近に米軍が上陸した。

そこを拠点に米軍は南北に侵攻し日本軍を追い詰めた。

6月23日に日本の沖縄守備軍牛島中将と参謀長の中将が自決し指揮系統が喪失した。

その後も日本軍の兵士はゲリラ的に反抗した。

最終的には終戦の8月15日から3週間あまり後の9月7日に終結した。

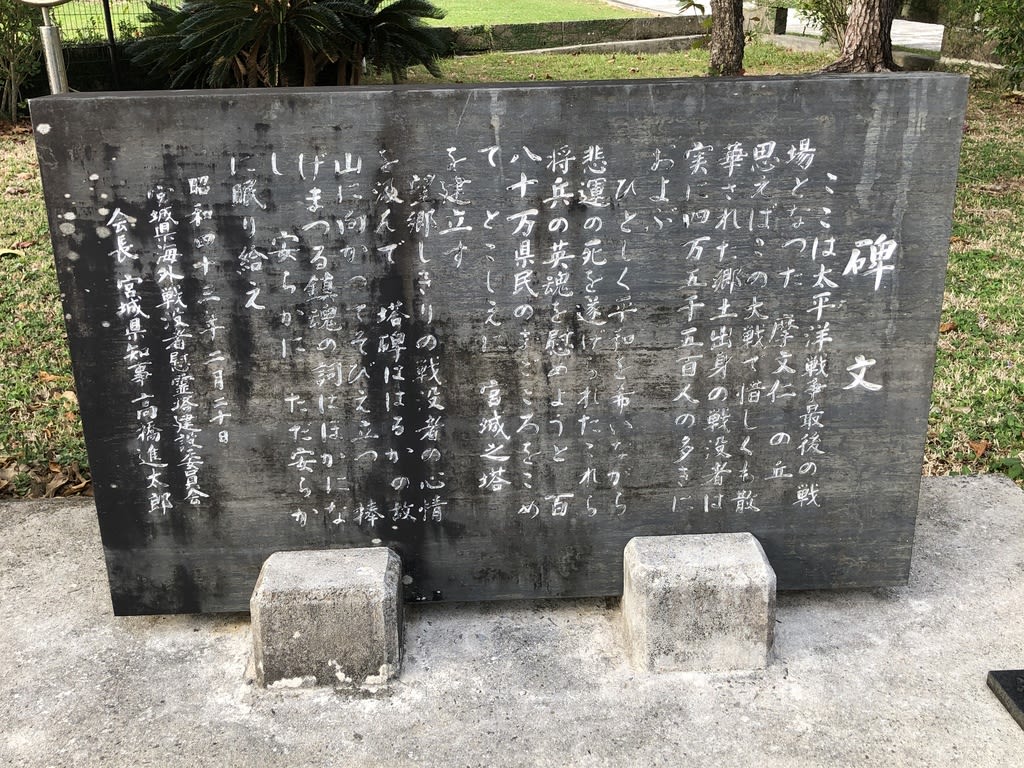

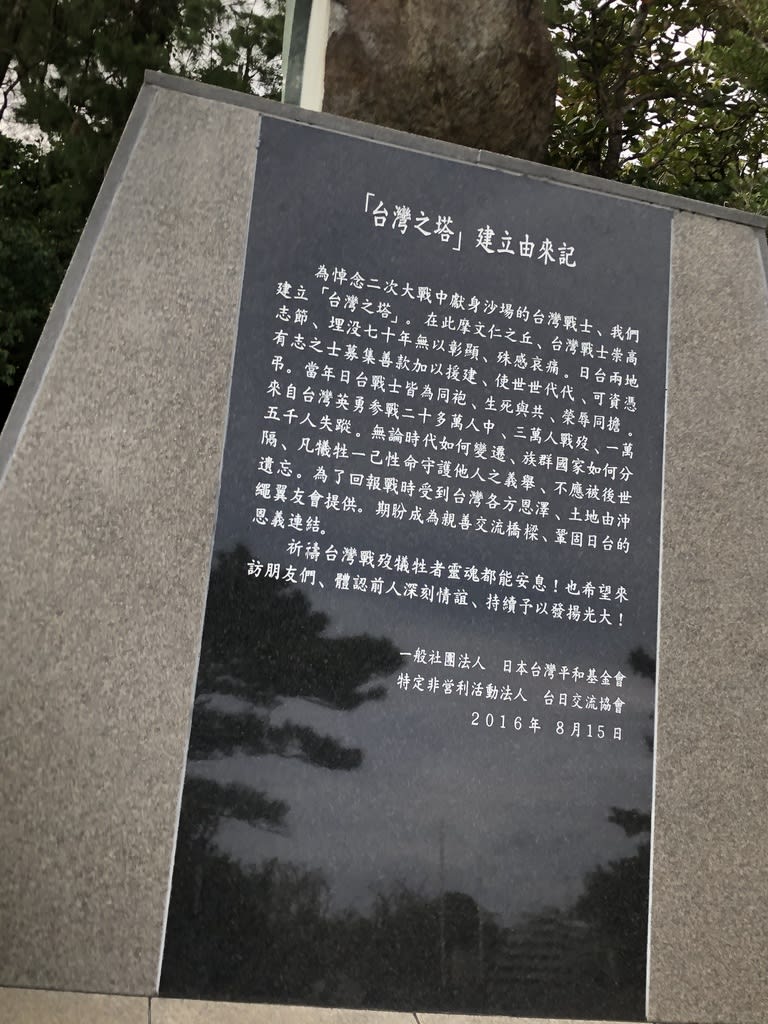

沖縄県外出身の正規兵の死者は約65,000人、沖縄出身者の兵士と軍属が約28,000人、沖縄民間人94,000人が死亡している。

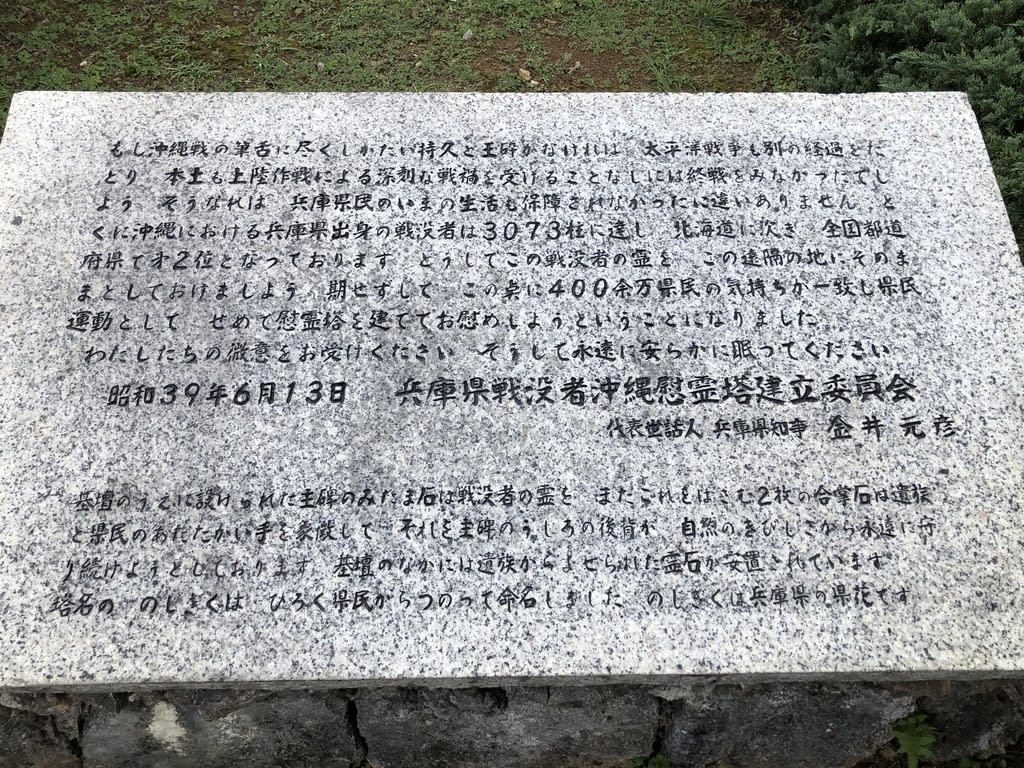

日本軍の捕虜は約16,000人で金武町の屋嘉(やか)捕虜収容所ほか計8か所に収容され、その後一部の人はハワイやサンフランシスコに移送された。

沖縄県の人口は当時45万人ほどで、沖縄戦で生き残った民間人35万人のうち約20万人は米軍が上陸した4月1日以降に徐々に収容され、本島12か所、本島以外5か所の計17か所に収容された。

(Wikipediaより)

現在、近くには沖縄電力の火力発電所がある。

総出力35.3万kW

1号機(長期停止中)重油炊き12.5万kW

2号機 重油炊き12.5万kW

1号ガスタービン 灯油炊き10.3万kW

また、宜野座にはタイガースのキャンプ地がある。

戦争と平和は同じ大地にある。