私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

地名で読む街の歴史【小石川・小日向・春日】

小石川周辺のご利益スポット

歴史のある街だからでしょう、変わった名前、由来のあるお地蔵さんが多い小石川界隈。ご利益別にいくつかご紹介しましょう。

こんにゃく閻魔(こんにゃくえんま)

駅としては春日に近い、千川通り沿いにある源覚寺は別名こんにゃく閻魔。かつて眼病を患ったおばあさんがここで願をかけたところ、目が治った。その感謝の気持ちから、大好物のこんにゃくを供えたという言い伝えがあり、ここに願をかける人はこんにゃく必携。もちろん、眼病にご利益です。もうひとつ、入り口近くにある塩地蔵は歯痛に効くそうで、こちらは塩を供えます。

唐辛子地蔵

咳に効くといわれるのが、小石川3丁目にある福聚院内の唐辛子地蔵。唐辛子をつないだネックレスをしていらっしゃいます。こちらは咳で悩んでいたおばあさんが唐辛子を食べ続けて死んでしまい、それを哀れんだ人々がお地蔵さんを作り、唐辛子を供えたもの。ぜんそくにご利益があるといわれ、治ったお礼は唐辛子です。

縛られ地蔵

探し物があるときにすがるのが、茗荷谷近く、小日向の林泉寺内にある縛られ地蔵。

探し物があるときなどにお地蔵様に縄をかけ、見つかったときには縄を解くそうで、人間の勝手な願望に振り回されるお地蔵様がかわいそうな気もします……。

茗荷谷(みょうがだに)

春日通りに面した東京メトロ丸の内線茗荷谷駅。 茗荷畑の面影はどこにもない

元は小日向村の一部。茗荷畑が広がっていたため、茗荷谷と呼ばれており、それが地名になり、やがて駅名になりました。

播磨坂(はりまざか)

播磨坂中央に設けられた遊歩道は和風、洋風と雰囲気の違う2ブロックで構成されている

桜並木の名所としても有名な播磨坂は、春日通りから千川通りに抜ける緩やかな坂道。この地名が誕生したのは意外に新しく、戦後の区画整理時。かつてこの地にあった松平播磨守の上屋敷にちなんで名づけられました。また、桜並木はその後、昭和35年に坂の舗装を行う時に植えられました。現在、中央部には緑道が設けられ、両側にはおしゃれなレストランやブティックなどが並び、散歩の楽しい場所となっています。

富坂(とみさか)

富坂上のランドマークは中央大学理工学部。坂を折りきった辺りに文京区役所がある

春日通りにある坂で、西富坂、飛坂、鳶坂などの別名もあります。かつて鳶の巣があった、鳶が多かったなどから鳶坂となり、それが富坂に変じたと言われていますが、定かではありません。警察署名、交差点名に冠されています。

安藤坂(あんどうざか)

文京区にある110余の坂のうちでも急坂といわれた安藤坂。 明治年間に改修され、現在の姿になった

文京区春日1・2丁目の間にある坂。伝通院前から神田川方向に下っており、別名網干坂、九段坂とも。かつて坂の西側に、紀州藩家老の安藤飛騨守の屋敷があったのが地名の由来。また、4代将軍徳川家綱の時代までは、このあたりに将軍家の鷹狩りの管理等にあたった御鷹掛の役人たちの屋敷があり、鳥網を干す光景が見られたことから網干坂とも呼ばれていました。江戸時代には市中でも有数の急坂でしたが、明治20年代に改修され、現在の姿になっています。

後楽(こうらく)

後楽園北側地域にはなんと田んぼがあり、毎年、文京区内の小学生が5月に田植え、9月に稲刈りをしている

寛永6年に水戸藩主徳川頼房、その子光圀が2代に渡って建設した上屋敷、庭園「後楽園」にちなんで、昭和39年に町名となりました。その後楽園は現在都の公園として公開されており、中国情緒豊かな庭のほか、四季折々の花も楽しめます。

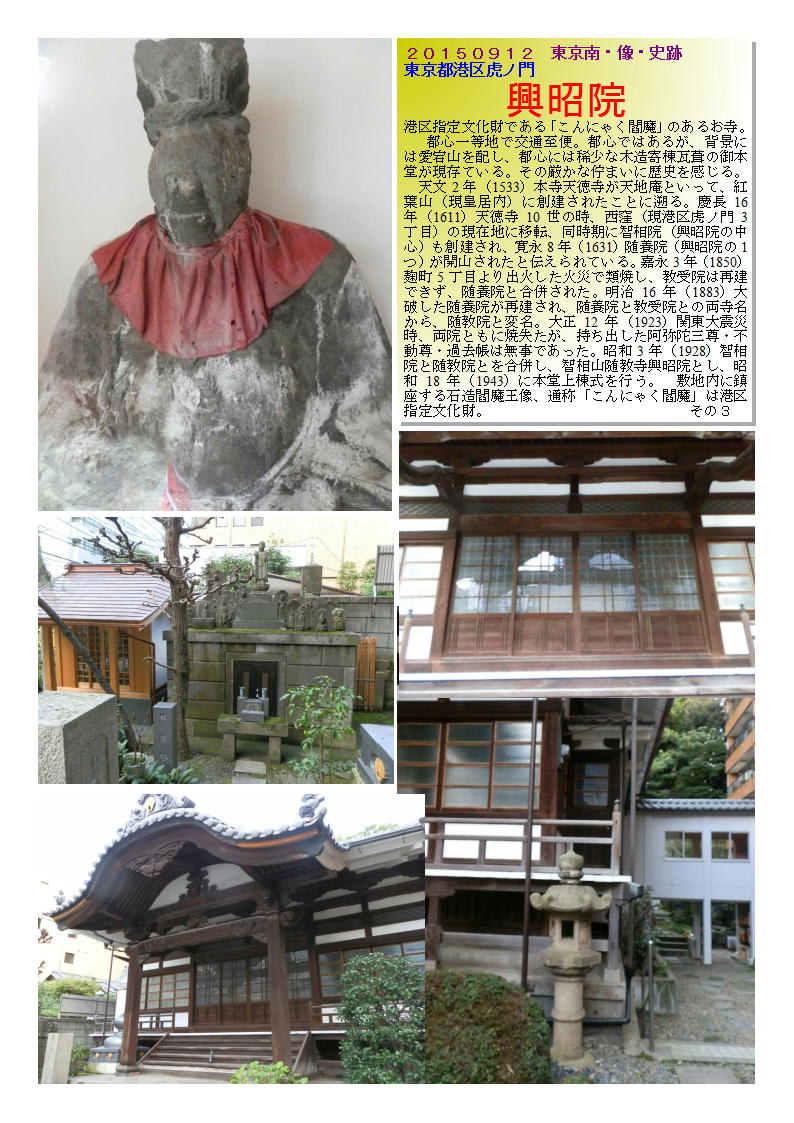

20150912 東京南・像・史跡

東京都港区虎ノ門

興昭院

港区指定文化財である「こんにゃく閻魔」のあるお寺。 都心一等地で交通至便。都心ではあるが、背景には愛宕山を配し、都心には稀少な木造寄棟瓦葺の御本堂が現存ている。その厳かな佇まいに歴史を感じる。

天文2年(1533)本寺天徳寺が天地庵といって、紅葉山(現皇居内)に創建されたことに遡る。慶長16年(1611)天徳寺10世の時、西窪(現港区虎ノ門3丁目)の現在地に移転、同時期に智相院(興昭院の中心)も創建され、寛永8年(1631)随養院(興昭院の1つ)が開山されたと伝えられている。嘉永3年(1850)麹町5丁目より出火した火災で類焼し、教受院は再建できず、随養院と合併された。明治16年(1883)大破した随養院が再建され、随養院と教受院との両寺名から、随教院と変名。大正12年(1923)関東大震災時、両院ともに焼失たが、持ち出した阿弥陀三尊・不動尊・過去帳は無事であった。昭和3年(1928)智相院と随教院とを合併し、智相山随教寺興昭院とし、昭和18年(1943)に本堂上棟式を行う。 敷地内に鎮座する石造閻魔王像、通称「こんにゃく閻魔」は港区指定文化財。

20181220 東京北 碑・地蔵

東京都文京区小日向

林泉寺

林泉寺は、東京都文京区小日向にある曹洞宗の寺院である。山号は青龍山。大岡政談に登場する[1]品川区の願行寺・葛飾区の南蔵院とともに縛られ地蔵があることで有名である。1602年(慶長7年)、伊藤半兵衛長光の開基よって創立された。

縛られ地蔵

しばり地蔵ともいわれている地蔵は伊藤半兵衛長光が両親の供養のために寄進した物であり、33世林泉寺住職江田和雄和尚によると「寺社奉行が町民の不満対策のために地蔵を縛らせることで解消させようとした」と推測している[2]。願掛けのために地蔵を縛り、願いが叶ったらほどくと言われていると江戸砂子に書かれている。 その1

201610寺が改修中のため移転されていました。

20181220 東京北 碑・地蔵

東京都文京区小日向

林泉寺

林泉寺は、東京都文京区小日向にある曹洞宗の寺院である。山号は青龍山。大岡政談に登場する[1]品川区の願行寺・葛飾区の南蔵院とともに縛られ地蔵があることで有名である。1602年(慶長7年)、伊藤半兵衛長光の開基よって創立された。

縛られ地蔵

しばり地蔵ともいわれている地蔵は伊藤半兵衛長光が両親の供養のために寄進した物であり、33世林泉寺住職江田和雄和尚によると「寺社奉行が町民の不満対策のために地蔵を縛らせることで解消させようとした」と推測している[2]。願掛けのために地蔵を縛り、願いが叶ったらほどくと言われていると江戸砂子に書かれている。 その1

201610寺が改修中のため移転されていました。

施設案内東京-449 小石川植物園

施設案内東京-448 小泉八雲記念公園

施設案内東京-447 消防博物館

施設案内東京-446 上野駅界隈

施設案内東京-445 上野寛永寺

施設案内東京-444 上野桜木あたり

施設案内東京-443 新宿 ゴールデン街

施設案内東京-442 新宿区立新宿歴史博物館

施設案内東京-441 新宿区立漱石山房記念館

施設案内東京-440 新宿御苑

施設案内東京-439 神楽坂

施設案内東京-438 神楽坂ねこの郵便局

施設案内東京-437 関口芭蕉庵

施設案内東京-436 神田川界隈⑥ 高田馬場~早稲田

施設案内東京-435 神田川界隈④ 「甘泉園公園」 関口~高田馬場

施設案内東京-434 神田川界隈③ 肥後細川庭園 新江戸川公園

施設案内東京-433 神田川界隈② 椿山荘

施設案内東京-432 神田川界隈① 江戸川公園

施設案内東京-431 旧安田楠雄邸庭園

施設案内東京-430 旧伊勢屋質店

施設案内東京-429 旧古河邸庭園

施設案内東京-428 旧東京音楽学校奏楽堂

施設案内東京-427 京懐石柿傳 (かきでん)

施設案内東京-426 穴八幡宮

施設案内東京-425 護国寺 真言宗豊山派大本山文京区大塚にある真言宗豊山派寺院

施設案内東京-423 国際子ども図書館

施設案内東京-422 国立競技場

施設案内東京-421 国立西洋美術館

施設案内東京-420 根津神社

施設案内東京-419 雑司が谷鬼子母神

施設案内東京-418 雑司が谷旧宣教師館

施設案内東京-417 雑司ヶ谷霊園

施設案内東京-416 市谷亀岡八幡宮

施設案内東京-415 渋沢史料館

施設案内東京-414 地名で読む街の歴史【小石川・小日向・春日】

施設案内東京-413 小石川後楽園

施設案内東京-412 小石川植物園

施設案内東京-411 小泉八雲記念公園

施設案内東京-410 消防博物館

施設案内東京-409 上野駅界隈

施設案内東京-408 上野寛永寺

施設案内東京-407 上野桜木あたり

施設案内東京-406 新宿 ゴールデン街

施設案内東京-405 新宿区立新宿歴史博物館

施設案内東京-404 新宿区立漱石山房記念館

施設案内東京-403 新宿御苑

施設案内東京-402 神楽坂

施設案内東京-401 神楽坂ねこの郵便局

「施設案内東京 351~400」

施設案内東京-400 神田川 高田馬場~早稲田

「施設案内東京 301~350」

施設案内東京-350 「豆の専門店」

「施設案内東京 251~300」

施設案内東京-300 思い出横町

「施設案内東京 201~250」

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」

施設案内東京-50 丸石ビルディング

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます