私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中年叔父さんの散策2 は楽天ブログに今後移行していく予定です。https://plaza.rakuten.co.jp/mituki00/

10年以上のデーターは移行可能なブログを模索しています。それにしてもgooブログひどすぎる。

京懐石柿傳 (かきでん) 050-5869-3522

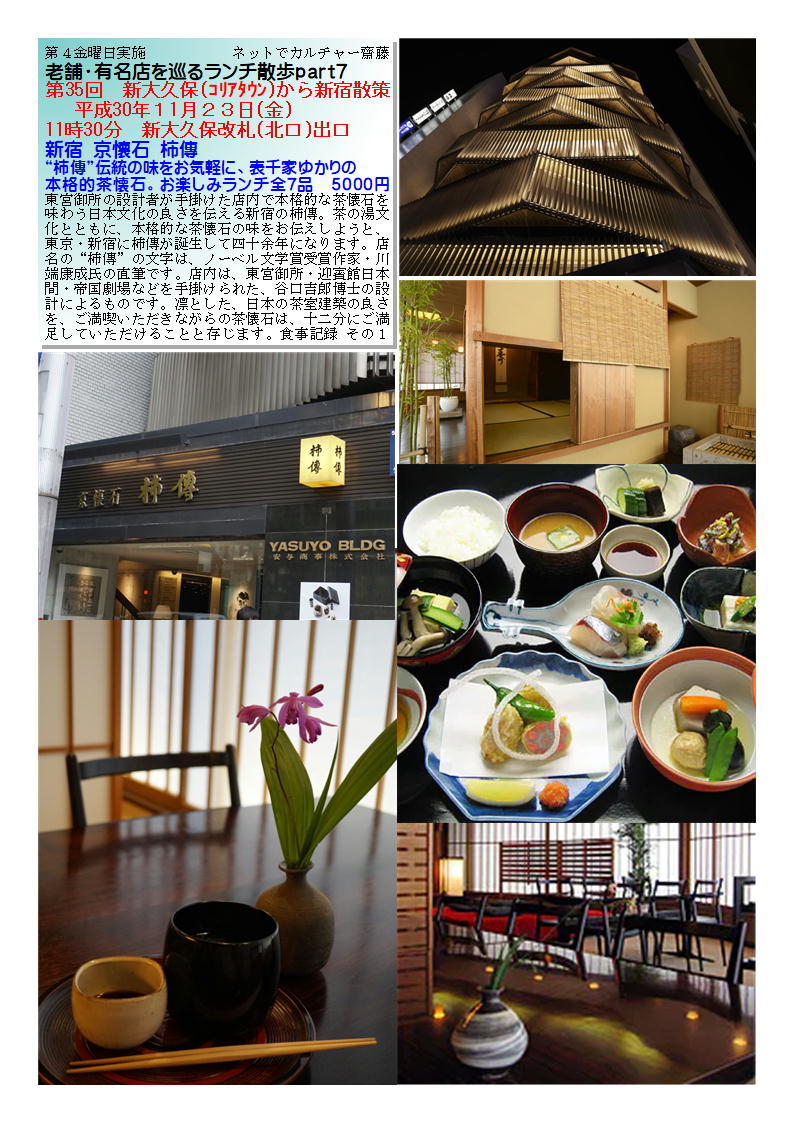

新宿 京懐石 柿傳 “柿傳”伝統の味をお気軽に、表千家ゆかりの本格的茶懐石。お楽しみランチ全7品 5000円

第4金曜日実施 ネットでカルチャー齋藤

老舗・有名店を巡るランチ散歩part7

第35回 新大久保(コリアタウン)から新宿散策 平成30年11月23日(金)

11時30分 新大久保改札(北口)出口

新宿 京懐石 柿傳

“柿傳”伝統の味をお気軽に、表千家ゆかりの

本格的茶懐石。お楽しみランチ全7品 5000円

東宮御所の設計者が手掛けた店内で本格的な茶懐石を味わう日本文化の良さを伝える新宿の柿傳。茶の湯文化とともに、本格的な茶懐石の味をお伝えしようと、東京・新宿に柿傳が誕生して四十余年になります。店名の“柿傳”の文字は、ノーベル文学賞受賞作家・川端康成氏の直筆です。店内は、東宮御所・迎賓館日本間・帝国劇場などを手掛けられた、谷口吉郎博士の設計によるものです。凛とした、日本の茶室建築の良さを、ご満喫いただきながらの茶懐石は、十二分にご満足していただけることと存じます。食事記録

|

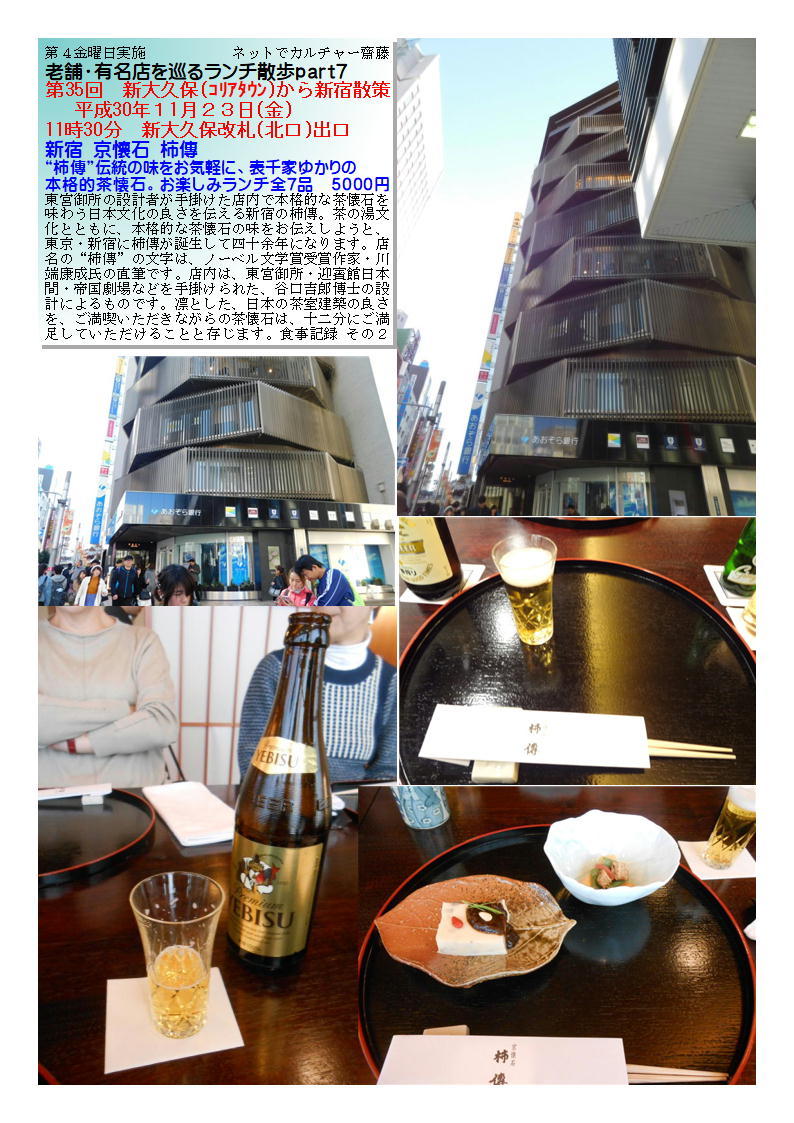

新宿駅に隣接するビルで何かデザイン性がある物が南口にある。このビル(建物)、店の案内にもある宮御所の設計者が手掛けた店内で本格的な茶懐石を味わう日本文化の良さを伝える新宿の柿傳。茶の湯文化とともに、本格的な茶懐石の味をお伝えしようと、東京・新宿に柿傳が誕生して四十余年になる。店名の“柿傳”の文字は、ノーベル文学賞受賞作家・川端康成氏の直筆。店内は、東宮御所・迎賓館日本間・帝国劇場などを手掛けた、谷口吉郎博士の設計によるもの。凛とした、日本の茶室建築の良さを、ご満喫いただきながらの茶懐石は、十二分に満足できる。となっている。

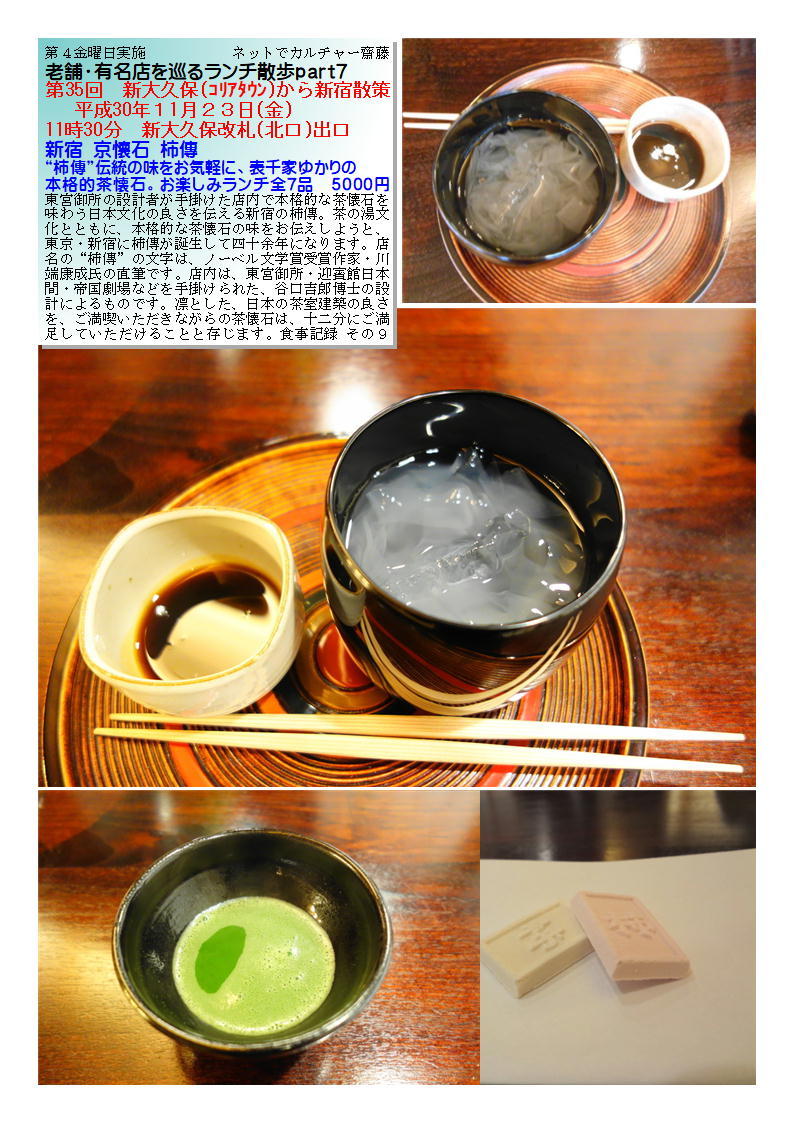

本日は、「茶懐石」という簡易懐石。とはいっても5000円くらいする物。本日は、本格老舗でのランチとなった。本来は建物を見学したかったが、満席と言うことでかなわなかったのは残念である。品数は、先付、温肴、向付(お造り)、煮物椀、揚げ物、お食事の6品となり、最後に、干菓子、抹茶がつくもの。茶道表千家ゆかりの本格的茶懐石を、お手軽なランチコースとなっていた。

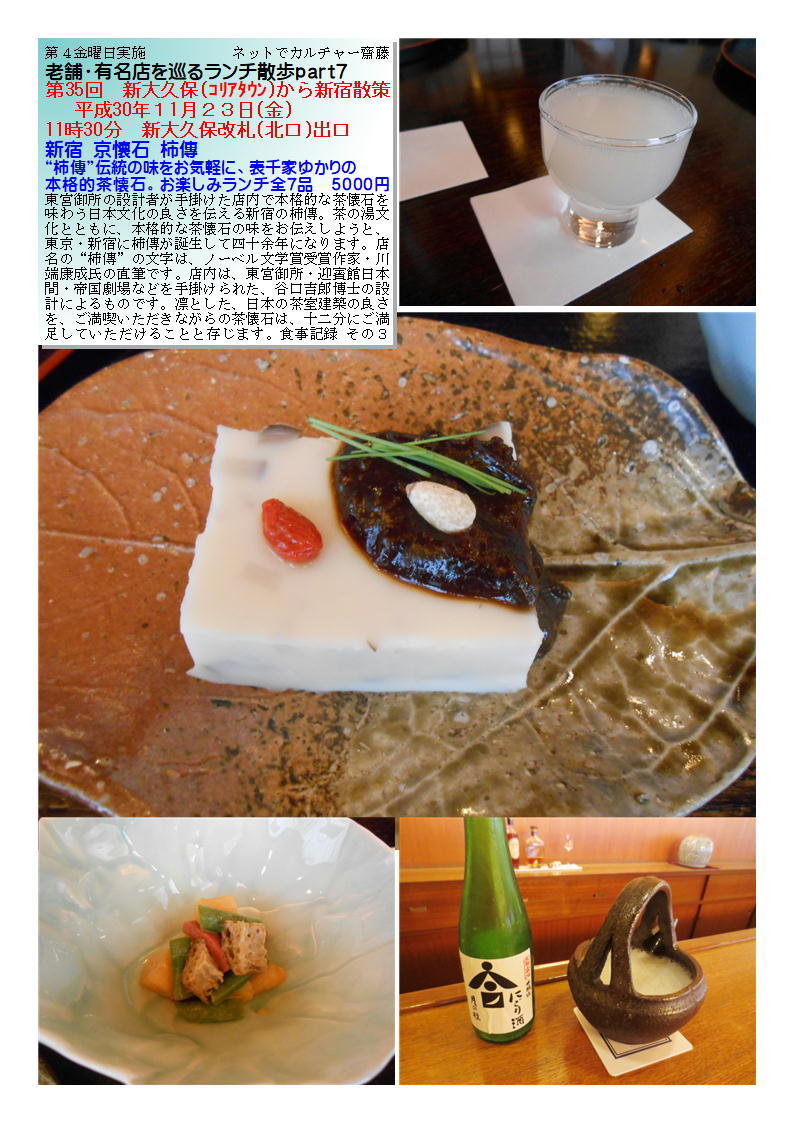

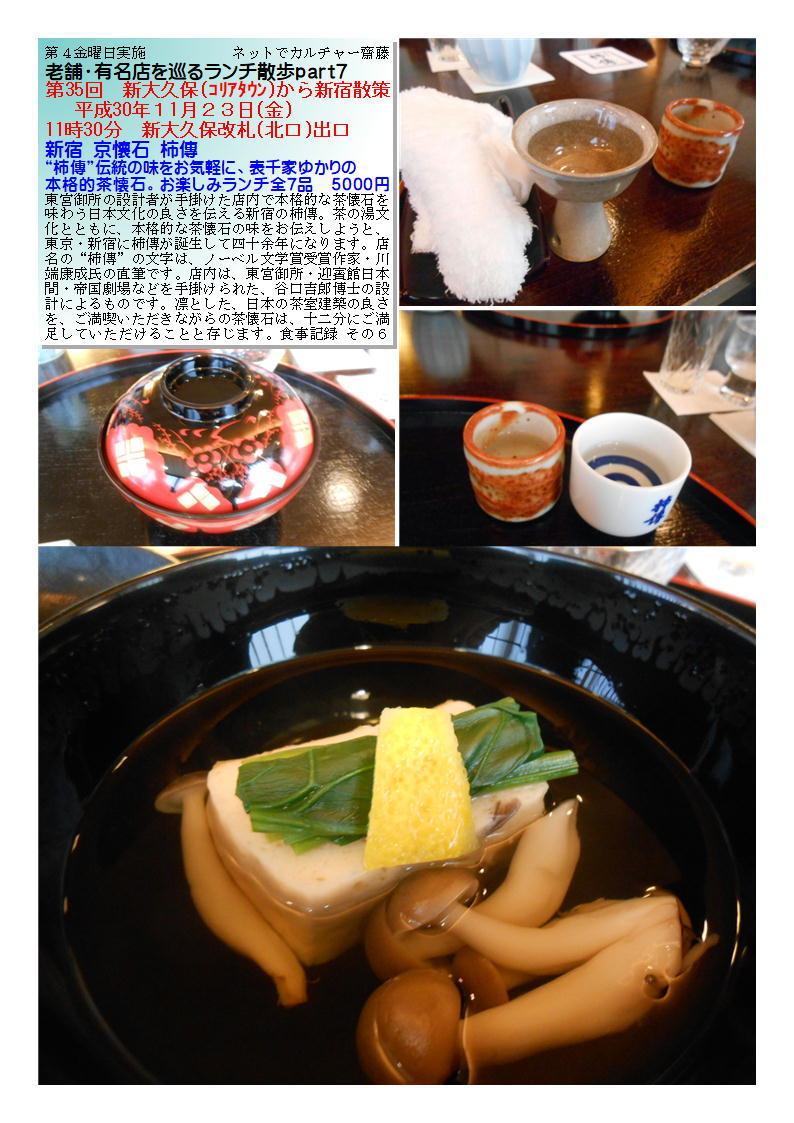

まずは、ビールで喉を潤し、スタート。さすがビールは小瓶。数本呑んでしまう。まずは「先付・温肴」。➀南瓜豆乳寄せ(黒豆・クコの実・柚子胡椒・美味出し)となっていた。②雲子酒蒸しとなっている物は、インゲン・うす揚げ・占地のお浸し。少しづつであるがおいしい。

「温肴」は、絹さや・海老の練り物・里芋・揚げ豆腐。季節の紅葉に見立てた生麩が和えられていた。柚子の香りもついていて、食欲を生み出してくれた。味は優しい味、同然だしが利いていた。このあたりからお酒に変わるが、やはり高い1合1000円程度からのサービスである。

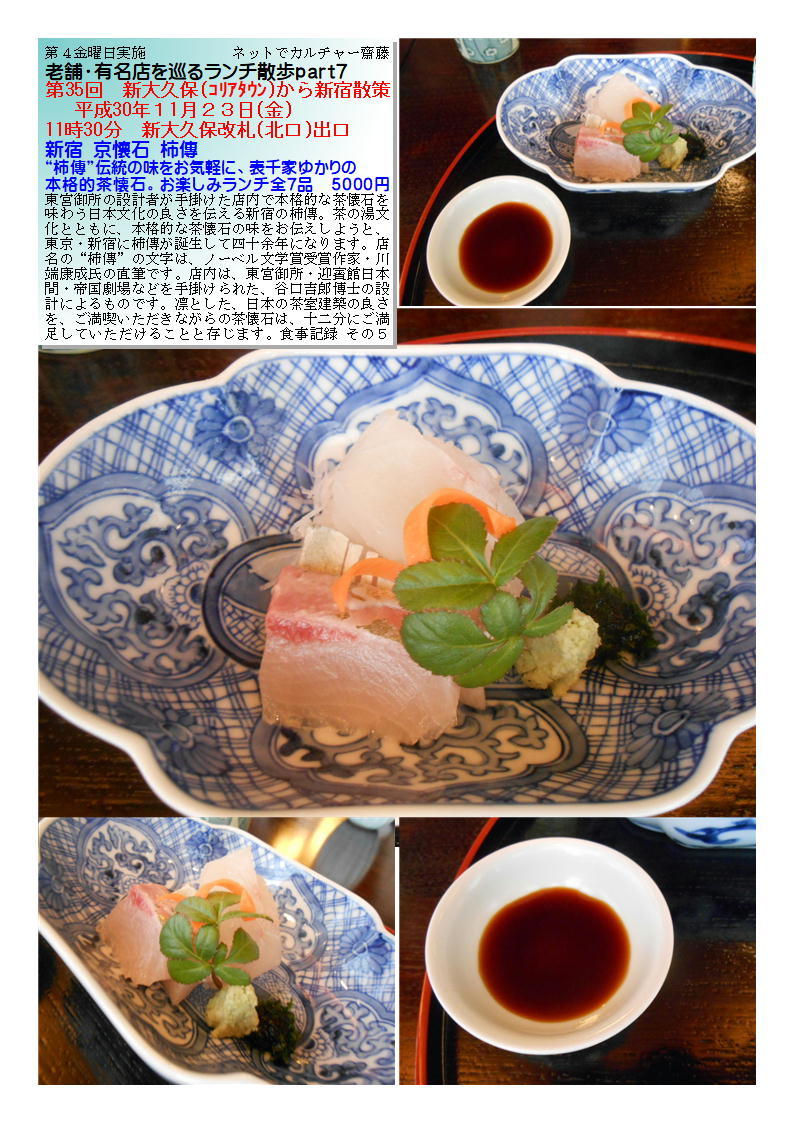

「お造り(向付け)」、刺身は3種盛り。鯛・かん八・イカ、あしらいとして大根(つま)と数種の香物・葉が添えられていた。少量ではあるが、鮮度品質は良好、日本酒と合っていた。当然、盛り付けもきれい。ちょうど良い温度で提供されていた。醤油が少し甘めだったのが印象的だった。

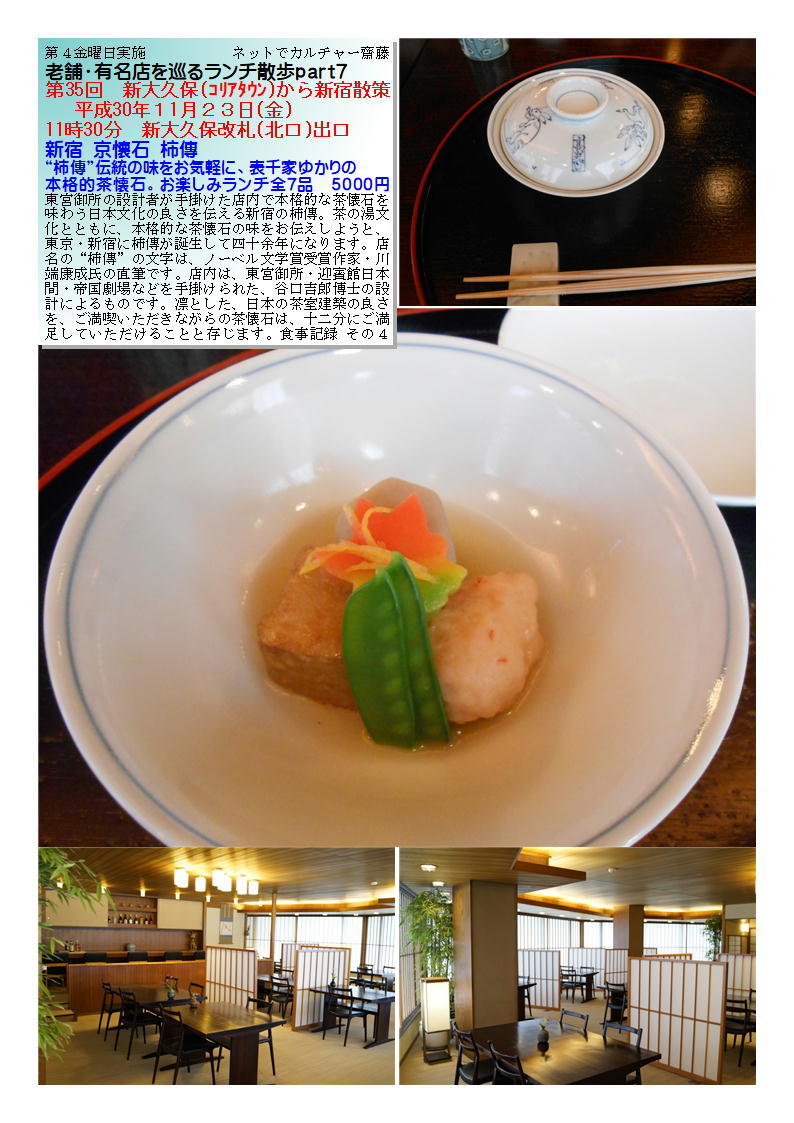

「煮物椀」が途中で提供された。寄せ豆腐・シメジに小松菜が添えられていた。大きめのゆずものせられていた。ちょうど良い碗物に香りも満たされていた。やはり碗物は蓋を開けたときが最も解る。久しぶりに、おいしい物をいただいたような気がする。

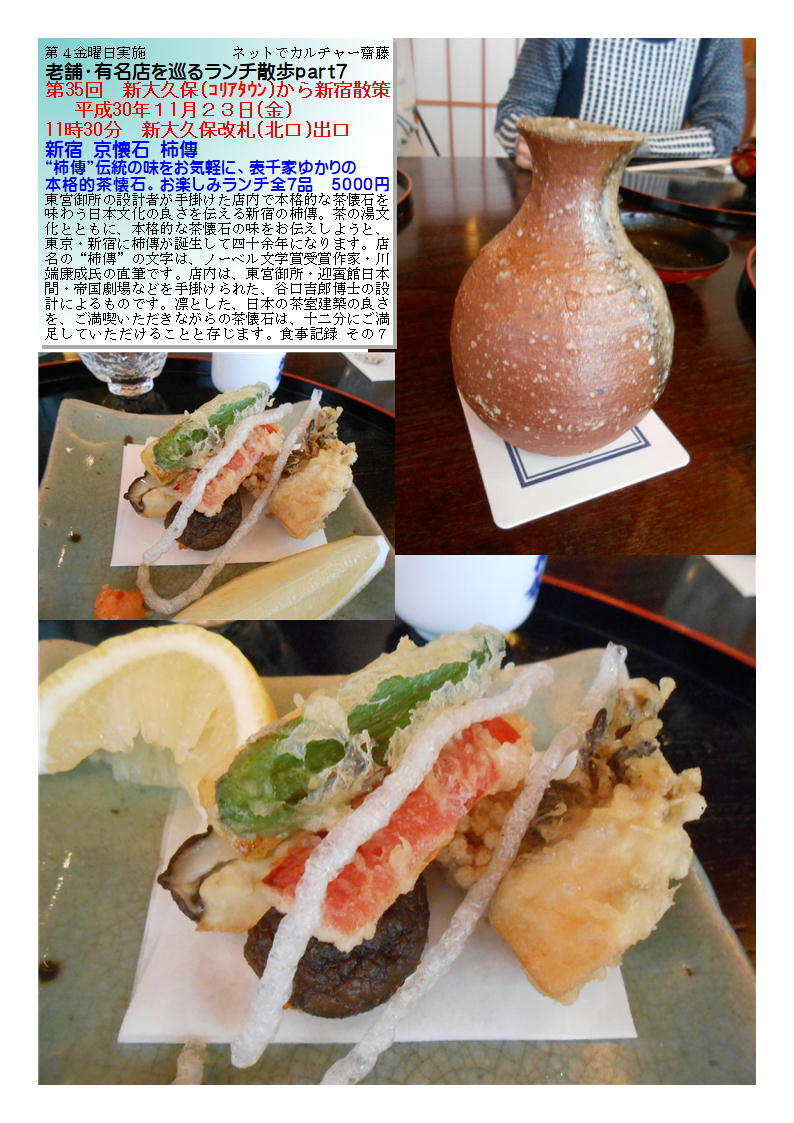

揚げ物は、5種。①シシトウ②かに③マイタケ④山芋⑤椎茸となっていた。当然揚げたてが維持10人ほどの参加者に提供される。揚げたそうめんらしい物が飾りとしてついていた。レモンも添えられていたので、少しかけ、塩・天つゆで楽しんだ。

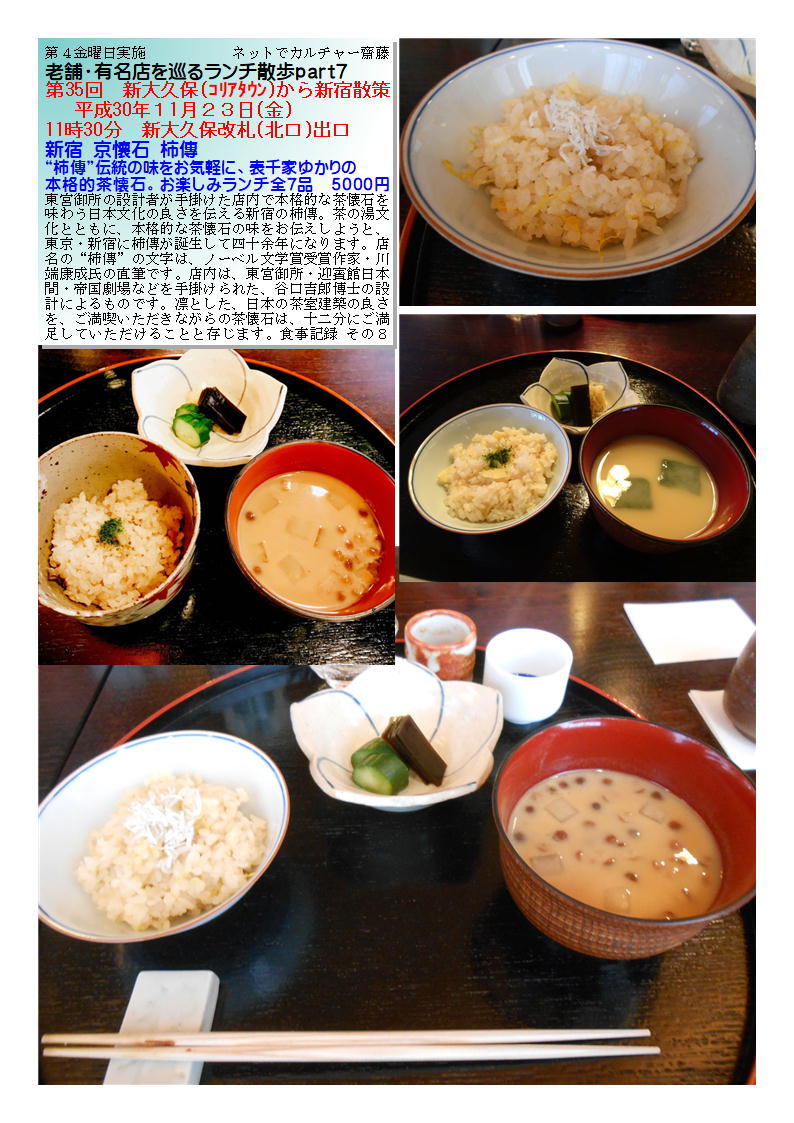

最後は、食事。①ご飯(シラスのせ)②香の物③なめこの味噌汁。ご飯はやや味がついたご飯。釜揚げしらすが聞いていた。印象に残ったのが、汁。甘めの味、西京味噌に細かな大根が煮込まれ、なめこが混在した物、一瞬甘いと感じたが、食べていくと味がなじんできた。

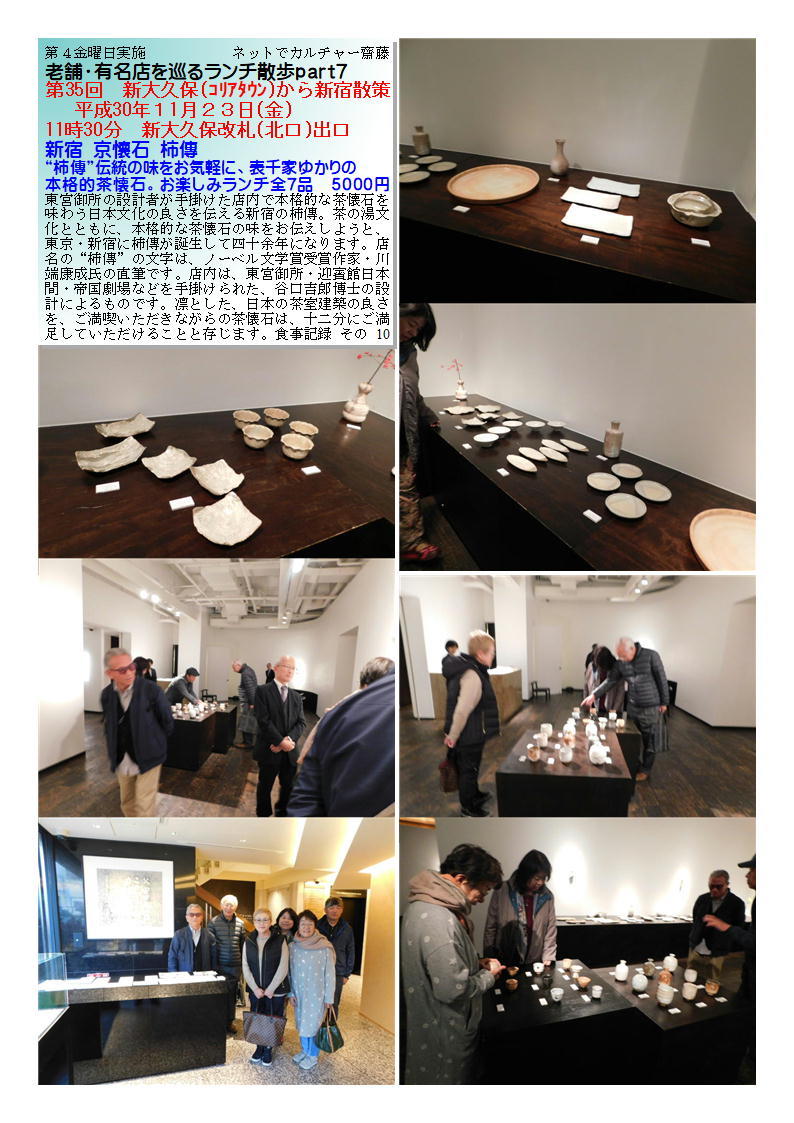

オプションで、「くずきり500円」の案内があり、女性陣が楽しんでいた。コースに着いているデザートは、干菓子・抹茶。最後に抹茶で閉めるという物。私にはちょうど良い物だった。その後、地下にある美術品の展示スペースを見学し終了となった。

第35回 新大久保(コリアタウン)から新宿散 ネットでカルチャー齋藤 老舗・有名店を巡るランチ散歩part7

新宿 京懐石 柿傳 第35回 新大久保(コリアタウン)から新宿散 ネットでカルチャー齋藤 老舗・有名店を巡るランチ散歩part7

二次会 一富士(思い出横丁) 第35回 新大久保(コリアタウン)から新宿散 ネットでカルチャー齋藤 老舗・有名店を巡るランチ散歩part7 新宿 京懐石 柿傳 が、東