私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中年叔父さんの散策2 は楽天ブログに今後移行していく予定です。https://plaza.rakuten.co.jp/mituki00/

10年以上のデーターは移行可能なブログを模索しています。それにしてもgooブログひどすぎる。

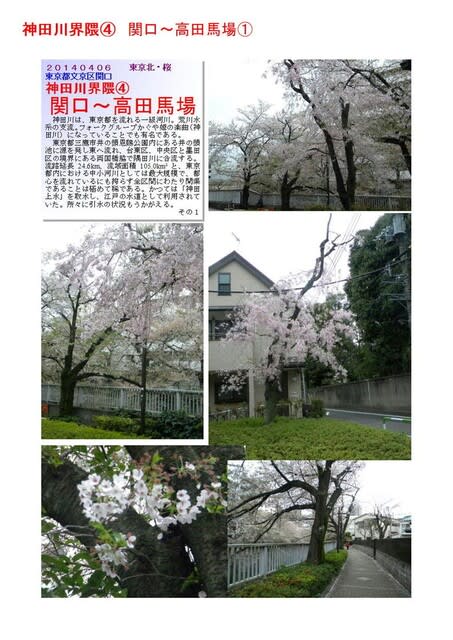

神田川界隈④ 関口~高田馬場

江戸市中の上水整備と平川の改修

神田川の前身である平川は、台地ハケからの湧水や雨水を多く集め、豊嶋郡と荏原郡との境界をなす大きな川だったが、江戸城を普請する上で深刻だったのは、江戸城内へ飲料水の確保と、武蔵野台地上の洪水だった。

潮汐のため平川は現在の江戸川橋あたりまで海水が遡上して飲料水に適さず、また沿岸の井戸も鹹水が混じった。平川の普請は、まずは江戸市中の飲料水確保のために行われた。

1590年(天正18年)、徳川家康が江戸に入府する前後に大久保忠行が小石川上水[注釈 2]を整備して主に江戸城内への用水としていたが、城下を含めより多くの上水を確保する必要から、豊富な真水の水源を有した井の頭池に加え、善福寺池からの善福寺川、妙正寺池からの妙正寺川も平川に集めて神田上水を整備した。目白下(現在の文京区関口大滝橋付近)に、石堰を作って海水の遡上を防ぎ、分水を平川の北側崕に沿って通していた。これは下流への高低差を確保することと、洪水によって水道施設が破壊されてしまうのを防ぐ目的もあった[注釈 3]。川の本流から水戸藩上屋敷(現在の小石川後楽園)を通った後に懸樋(空中を通した水道で、これが水道橋の由来)や伏樋(地中の水道)により現在の本郷、神田から南は京橋付近まで水を供給した。石堰から下流は江戸川(現在の江戸川と区別するため以下この節では「旧・平川」とする)と呼ばれた。

次に、江戸城拡張のため、江戸前島の日比谷入江に面していた老月村、桜田村、日比谷村といった漁師町を移転させて入江を埋め立て、江戸前島の尾根道だった小田原道を東海道とし、その西側に旧・平川の河道を導いて隅田川に通じる道三堀とつなぎ、江戸前島を貫通する流路を新たに開削して江戸城の(外濠、外濠川とも)とした[2][3]。

これらは家康が将軍を任官する以前の普請であり徳川家のみで行われていた。旧・平川に架けられた橋や河岸、蔵地、埋め立てた日比谷入江に建てられた大名屋敷(大名小路)はたびたび大規模に氾濫して流されていたが、慶長8年(1603年)に江戸幕府を開いてからは大名を集めての天下普請として大規模に行われるようになる。

なお、拡大急増した江戸の人口を潤すための上水はこの頃にすでに足りなくなり始めており、1653年(承応2年)に新たに玉川上水が引かれ、主に江戸の西部から南部にかけて供給された。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます