「福島第一原発の爆発は人災であった」顛末 1/05

見逃されている原発事故の本質

東電は「制御可能」と「制御不能」の違いをなぜ理解できなかったのか

山口 栄一

2011年5月13日

福島第1原子力発電所(原発)事故の被害者に対する賠償問題で、5月10日、政府は「事前に上限を設けずに賠償を実施すること」など、支援の前提となる6項目の確認事項を東京電力(東電)に提示し、11日、東電はその受け入れを正式に表明した。これにより賠償の枠組みが決着し、東電は国家管理のもとで再建に動き出した。この確認事項は、電気料金の値上げを最小限に抑えつつ、被害者への賠償責任を東電が貫徹することを前提としている点において、一定の評価を与え得る。

しかし今後、この議論を広く進めるに当たって、課題が2つある。1つは「今後も電力事業を地域独占のままに保っていいのか」という課題。もう1つは「この原発事故の原因の本質は何か」という課題だ。

第1の課題について、私は前回、前々回において「日本の電力事業は競争環境を持つべきだ」という議論を喚起した。しかし、国はそれとは逆行するように地域独占を守る方針を固めつつある。実際、経済産業省は中部電力と東電の境目に、60Hzと50Hzの周波数変換所を大幅に増加する方針を出した。これは、今後も日本を60Hz、50Hz混在のままにすることを意味するだけでなく、地域独占を堅持することをも意味する。なぜ、こうもこの国の電力事業はイノベーションに対して後ろ向きなのか、今後もこの課題解決の方向を我々は議論し続けていかねばならない。

一方、第2の課題はもっと緊急性が高い。というのはジャーナリズムも政府も、津波と同時に非常用電源が失われ、その結果、当初から原子炉は「制御不能」になってしまったという「勘違い」で議論が進んでいるからだ。しかし実は、事故原因の本質について、ジャーナリズムも政府も見逃している、ある真実がそこにある。それは、「最後の砦」の存在にほかならない。

実はこの「最後の砦」は、1号機では約8時間、3号機では約32時間、2号機では約63時間稼働して、その間、原子炉は「制御可能」な状態にあった。従って原子炉が「制御不能」の事態に陥る前に、海水注入で熱暴走を止める意思決定をする余裕が、少なくとも8時間もあったのだ。しかし、東電の経営陣はその意思決定を怠った。そして1号機が「制御可能」から「制御不能」の事態に陥ってから20時間後に、ようやく海水注入の意思決定が行なわれるに至った。

「最後の砦」とは何か?

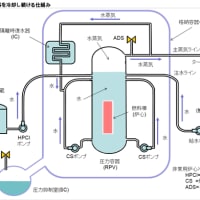

ここで「最後の砦」とは何か。これを図1で説明しよう。

崩壊熱で発熱をし続ける核燃料は常に冷やし続けなければならず、その冷却は、圧力容器(RPV、Reactor Pressure Vessel)の上部から主蒸気ラインを経てタービンに至り、復水器と給水ポンプを経て圧力容器に戻される循環システムによって行われる。

しかし、給水ポンプが壊れるなどして炉心の温度が上がり始めたら、高圧注水系(HPCI、High Pressure Coolant Injection System)のHPCIポンプが動いて復水貯蔵タンク中の水を炉心に引き込むとともに、炉心スプレー系(CS、Core Spray System)のCSポンプが動いて燃料棒の上から水をスプレーし、炉心を冷やす。さらには主蒸気ラインに据え付けられた自動減圧弁(ADS、Automatic Depressurization System)が開いて、圧力容器内の蒸気を格納容器(PCV、Pressure Containment Vessel)内に逃がす。これらHPCI、CS、ADSなどを総称して「非常用炉心冷却系」(ECCS、Emergency Core Cooling System)と呼ぶ。

だが、万が一停電してCSポンプもHPCIポンプも止まってしまい、ECCSが働かなかったらどうするのか。1号機の場合、その「最後の砦」が「隔離時復水器」(IC、Isolation Condenser)だ。このICは、電力を必要としないパッシブな自然冷却システムであって、無電源で8時間作動するように設計されている。

2、3号機では、この隔離時復水器(IC)の進化した「原子炉隔離時冷却系」(RCIC、Reactor Core Isolation Cooling System)と呼ばれるシステムが「最後の砦」として設置されている。これは、すべての電源が喪失した後も、炉心の発熱による蒸気で回る専用タービンによって一定時間、ポンプを駆動するシステムであってICよりも長時間作動する。

以上から分かるように、隔離時復水器(IC)ないし原子炉隔離時冷却系(RCIC)が作動しても、相変わらず放射性物質は格納容器にとどまり、外界には出てこない。しかし、原子炉が「制御不能」の事態に陥り、格納容器の圧力がついに暴走し始めて設計耐圧を超えたらどうするか。このときは、圧力抑制室(SC)のところに備えられたベントと呼ばれる弁を、手動で開ける。もっとも、ベントを開けたとしても、原子炉の発熱を抑制することはできず、核燃料の崩壊熱を上回る熱容量を持つ水を注入しない限り、熱暴走を止めることはできない。

1号機では、「最後の砦」は何時間動いたのか?

では、今回の原発事故では「最後の砦」はどのように作動したのだろうか。政府発表の公開情報を読み解くことで、それを推測してみよう。

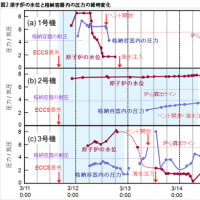

3月15日と4月12日の首相官邸の資料および4月4日の原子力安全・保安院の公表データに基づいて、原子炉の水位と格納容器内の圧力の経時変化を求め直したのが、図2だ。まず1号機の隔離時復水器(IC)は何時間作動したのかを推測してみよう。

3月11日16時36分に津波が到来し、非常用炉心冷却系(ECCS)が止まった。だが、その後は隔離時復水器(IC)が働いて炉心を冷やし続けた。翌日の0時00分にはこの隔離時復水器が作動していることが確認されたものの、その30分後には格納容器の圧力が上がり始めているので、0時00分から0時30分のあいだに隔離時復水器(IC)が作動を終えたと考えられる。1号機の隔離時復水器(IC)は、16時36分から翌日の0時00分-0時30分の間まで約8時間、ほぼ設計通り作動して炉心を冷やし続けたということだ(図2(a)の青い時間領域)。

ところが、隔離時復水器(IC)の作動が止まってしまえば、もはや炉心を冷やす手立てはなく「制御不能」の次元に陥る。かくて燃料の発熱による水の気化によって12日7時ころから原子炉の水位が下がり始め、8時36分には炉心の露出が始まった。

週刊誌「アエラ」5月2日号の記事「遅すぎたベント 少なすぎた注水」によれば、「12日7時55分に3トン、8時15分に4トン、8時30分に5トン、9時15分に6トンの淡水が注入された」とある。さらに「内部資料によれば、1号機への注入はベントより前、12日朝から行われ、ベントをはさんだ14時53分までに計80トンを注水した。『水が少なすぎますね。私が計算したところ、1号機には毎時25トンの水を入れないとバランスが取れないのに、実際は毎時10トン。ベントしなかったために、圧力が高くて、水が入っていなかったのでしょう』(宮崎慶次・大阪大学名誉教授)」とある。

結局のところ、原子炉に海水が注入され始めたのは、同日20時20分。「最後の砦」の隔離時復水器(IC)がほぼ設計通り作動を終えて、事態が「制御不能」の次元に入ってから20時間後のことであった。以下に、まとめておこう。

1、 3月11日16時36分に非常用炉心冷却系(ECCS)が止まってから8時間は、1号機は隔離時復水器(IC)が作動して「制御可能」の状態にあった。元来、隔離時復水器(IC)は、最長8時間作動するように設計されていた。

2、 そして隔離時復水器(IC)停止後に、この1号機は「制御不能」の事態に陥ってしまい熱暴走が起きることを、現場の技術者は知っていた。

3、 ならば、この「執行猶予」の時間内に冷却機能の復活を試みることと並行して、原子炉崩壊熱を上回る熱容量をもつ注水(毎時25トン)の準備をしておかねば、この熱暴走を止める手立てはなかった。結局「執行猶予」の時間内には冷却機能の復活はなかったので、隔離時復水器(IC)の停止と同時に、毎時25トンの注水をしていれば1号機を「制御可能」の状態にとどめて置くことは可能だった。

4、 ところが、実際には即座の注水は行なわれることなく、隔離時復水器停止の約8時間後に炉心の露出が始まった。炉心の露出が始まる直前に淡水注入が行なわれたものの、その量は毎時10トンで功を奏さず。ようやく海水注入が行なわれたのは、1号機が「制御不能」の事態に陥って約20時間後のことだった。

2、3号機では、「最後の砦」は何時間動いたのか?

次に、3号機の原子炉隔離時冷却系(RCIC)は何時間作動したのかを推測してみよう。

3号機の場合も、非常用炉心冷却系(ECCS)は、津波の到来による非常用電源の停止と同時に停止したと推測される。すなわち、3月11日16時36分。その後、12日19時以降13日13時まで原子炉の水位データが欠落しているものの、「13日4時15分 有効燃料棒頂部まで水が減少」という官邸情報を用いると、図2(c)の破線で示したように、3号機の原子炉隔離時冷却系(RCIC)は12日の23時から24時の間に停止したと考えられる。従って、この3号機の「最後の砦」は、約32時間動作して炉心を冷やし続けたということになる(図2(c)の青い時間領域)。

ところが、海水注入が行なわれたのは、13日13時12分。3号機が「制御不能」の事態に陥って約14時間後のことだ。1号機と同様、意思決定に異常なほどの遅れが認められる。この異常な遅れのゆえ、海水注入によっても原子炉の水位を上げることは全くできず、炉心溶融は深刻であったと推測される。

2号機については、図2(b)に示すように水位データと圧力データが明瞭なので、原子炉内で何が起きたかは容易に推測できる。2号機の原子炉隔離時冷却系(RCIC)が停止したのは、原子炉の水位が下がり始める直前の14日8時ころ。2号機の「最後の砦」は、11日16時36分に作動を開始して約63時間動いたことになる(図2(b)の青い時間領域)。そして海水注入を始めたのが、14日16時34分。2号機が「制御不能」の事態に陥って約8時間半後のことだった。

事故原因の本質は何か?

以上、論証してきたように「『最後の砦』としての隔離時復水器(IC)ないし原子炉隔離時冷却系(RCIC)が停止すれば、それから事態は『制御不能』の事態に陥る。よって停止と同時に、間髪を置かずに海水を注入する以外に暴走を止めることができない」ということが、前もって100%予見可能だった。

現場の技術者はプロフェッショナルなので、全員が以上のように予見したに違いない。しかし、海水を注入することは、取りも直さず原子炉を廃炉にすることを意味する。従ってその意思決定は勝俣恒久会長や清水正孝社長をはじめとする経営陣にしかできない。

4月13日に清水社長は「福島第1原発事故発生後のベント(排気)と海水注入の実施について自分が判断した」と明らかにしたという。しかし1号機の場合、「制御不能」の事態に陥って20時間後に海水注入は行なわれているから、東電の経営陣は、むしろ1号機について20時間もの間、海水注入を拒んだということができる。すなわち東電の経営陣は、技術が「制御不能」になるとはどういうことなのかを、20時間かけてようやく理解したということだろう。

それは「現代技術は、常に科学パラダイムに基づいていて、その科学パラダイムが提示する『物理限界』を超えることはできない」という命題への本質的な理解の欠如だった。科学パラダイムに依拠する技術は、不可避的に「物理限界」を有しており、その「物理限界」が、その技術の「制御可能」の状態と「制御不能」の状態との境界を特徴づける。そしてその境界を超えると、列車は転覆し(注)、原子炉は熱暴走するのだ。

(注)2005年4月25日にJR西日本が起こし、107人が死亡した福知山線転覆事故の本質も、「1996年12月に線路曲線を半径600mから304mに変更した際、転覆限界速度が直前の制限速度よりも小さくなってしまう」という科学的真理を経営陣が看過してしまったことに因る。本事故との類似性については、拙著(日経エレクトロニクス 2011年5月16日号)を参照のこと。

だから、この事故が「初動のミス」つまり「ベントが遅すぎたり注水が少なすぎたりしたから起きた」と単純に理解してしまっては、本質を見誤る。そうではなくて、物理限界を特徴づける境界の位置と特徴、そして構造を、東電の経営陣は理解できなかったから、この事故は起きたのだ。

すなわち、この原発事故の本質的原因は、「技術」にあるのではなく「技術経営」にある。よって、元来「制御可能」だった事故をみずからの判断ミスで「制御不能」にしてしまった東電の経営責任は、計り知れないほど大きいと言えるのではないだろうか。日本の独占企業が、「インテリジェンス」を持たない経営陣を選び取ってしまうこと。それは、もはや「日本の病」に通ずる。読者の方々には、この「事実」に関するご意見をぜひともうかがいたい。と同時に、東電はこれからどうすればいいのか、国民の問題として考えたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます