山陽新幹線は、岩国ー下松―南洋ー防府ー山口ー宇部・小野田ー下関ー九州で、岩国から周東陸地を通るが、山陽本線は、県南東の瀬戸内海の海岸沿い

走るので「柳井市」は通らない。又、柳井の街並みと茶臼山古墳と旅の予定を変えた。

岩国から防府(ほうふと云う)であった。防府・宇部は、研修で若い頃滞在しており懐かしく、予定していた。

防府は県中南部で、周防国分寺・百済琳聖太子の墓・秋芳洞(奥行約10k我が国最大の鐘乳洞)など研修で見ている。

山口県は、1336年「大内長弘」が、周防国・長門国の守護になる。1550年フランシスコ・ザビエルが「大内義隆」の許可で布教。

1557年「毛利元就」が「大内義長」を攻め大内氏滅亡する。1857年「吉田松陰」、松下村塾を開いている。

防府から九州は、次回にする。

瀬戸内海の周防大島が見えてきた。

「大島大橋」所在地ー柳井市 - 大島郡周防大島町間、大畠瀬戸 。長さー1,020 m ・幅ー9 m(2車線)・高さー海面から31.9 m

国道437号、 昭和51年、に日本道路公団により一般有料道路「大島大橋有料道路」として開通し、昭和62年、県道路公社へ事業譲渡している。

1976年土木学会田中賞作品部門受賞。

大畠瀬戸は最大流速10ノットの急流であるため、世界初となる多柱式基礎の上に連続トラスを設置する構造が採用。

橋の東側には歩道が設置されており徒歩で渡ることができるほか、ここから渦潮を眺めることもできる。

本土側で山陽本線(大畠 - 神代間)および国道188号をまたぐため、大畠瀬戸に沿って走る列車の撮影ポイントとして知られる。

建設費ー99億円

京と太宰府を結ぶ大幹線である山陽道がこの地を東西に通り,地の利を活かして,周防の国府や天満宮が置かれ,朝廷による地方統治の拠点となった.

中世から近世にかけては,大内氏,毛利氏の統治下で,天満宮の門前市にあたり商業地となった宮市と,港湾地区であり大内水軍と・

毛利水軍(日本海側・萩市)の軍港として利用された三田尻という,ふたつの核を中心に発展した。

さらに江戸時代には,毛利氏によって,日本海側の藩都萩と,瀬戸内海側の山陽道や軍港三田尻を結ぶ南北の幹線道路として萩往還が整備され,この萩往還と山陽道との交差点にあたる宮市(防府)は,参勤交代に際して宿場を提供するなどして大いに繁栄した.

柳井津は、海上交通の要衝として重要視され、大内 氏の時代には「大内水軍」の根拠地として発展、

柳井駅一つ手前の「柳井港」駅、日曜で無人寂び駅前、正面が「柳井港」

5世紀前後には、柳井市向山に 周防国造の墳墓と目されている「茶臼山古墳」(前方後円墳で国指定史跡)。

「茶臼山古墳」、4世紀末から5世紀初めに造られた、 全長90mの前方後円墳。

明治25年に地元の少年が発見、 現在、国史跡に指定、 古墳公園として整備されている。

古墳からは、出土のものとしては日本一大きい鏡(単頭双胴怪獣鏡)が発掘された。

「柳井港」は、1965年、昭和40年に防予汽船による

柳井~松山航路の開設、県東部の海の玄関口として整備。

隣接して中国電力柳井発電所が建設され、燃料の搬入などにも使用されていると云う。

柳井港 - 伊保田港(周防大島町) - 三津浜港(愛媛県松山市)。

防予フェリー・周防大島 松山フェリー(オレンジライン) 両社で共同運航、繁忙期は土日も終夜運航。

柳井港 - 平郡島(柳井市)・柳井港 - 祝島(上関町)・上関航運 有限会社が運航等。

茶臼山古墳・柳井港駅近い「春日神社」

神社は、807年、里人の夢枕に「南都(奈良)春日大明神の御神体と神鉾一本、江の口(江の浦)に影向(姿を現す)、汝等来たり取り上げて祭るべし」とのお告げをうけて、国主藤原氏が神殿を造営したと伝えられる。

平安時代になると、白潟は奈良春日神社の荘園となり、春日神社の支配をうけることとなり、琴石山の「琴の石」を奥の院とする愛宕神社は、かつて琴石山の南ひら8合目付近に鎮座されていた。

現在も四方を風防の石垣壁で囲った拝殿跡、正面に神楽の舞場跡がはっきりと残っています。管理や修理の都合によるのか、現在は、春日神社の境内の中央西側に移されています。愛宕神社は、火の神を祠った神社。

拝殿

山陽本線 柳井港駅の北西約1キロメートル、周防灘を臨む標高約80m。

5世紀前後の、「茶臼山古墳」(前方後円墳で国指定史跡)がこの山に。

茶臼山古墳

「国道188号線」

起点岩国市~終点下松市・重要な経過地は、山口県玖珂郡大畠町、柳井市、光市。路線延長ー72.4 km。

山陽本線と並行に

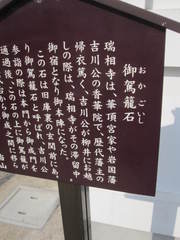

「放光山大超院瑞相寺」

1199年、浄土宗第二祖聖光上人弟子性真和尚の開基。

1504年、宇治平等院より本尊佛および法誉祐西上人を迎えられて、1516年、放光山瑞相寺と称した名刹である。

ここに法灯が伝えられて32代を数え、幕末時代の古記録では末寺末庵の数27ヶ寺におよび、「周防本山」とよばれこの地方における浄土宗の中心寺院。

藩主吉川広家公、岩国築城までの間、瑞相寺に滞在され、歴代藩主の帰依篤く明治改元まで岩国藩の触頭職で、21代旭誉上人は、桜町天皇の皇子ご教授役として宮院家となり、爾来、5代にわたる住職が宮院家職を奉じ、3本入りの筋堀を有して本門には宮家ご紋章幕をはり、

「華頂宮門跡御尊牌奉安寺」に、「華頂御殿御用」の関所札が伝わる。

総本山知恩院77世日野霊瑞大僧正・78世野上運海大僧正のでられた遺跡が、

「法然」 1133-1212 浄土教の開祖 多くの書物読み、知恵第一と云われた。が25年修業、布教者になり、「南無阿弥陀仏」を唱えれば救われると説いた。密通の罪で土佐へ流された。代表的著書「洗濯本願念仏集」。

法然像

山陽道筋に、茶屋、お駕籠石など、幕府役人や九州諸大名の参勤交代の通行時に利用。

表方は土塀で囲まれ、門は二重に設けられ、建物の真ん中には中庭があり、それを二三の部屋が取り囲み、建物の右方にある御座の間(殿様の宿泊場所)の屋根は茅葺きであり、表門の近くに駕籠蔵・駕籠石が。

「両石山 普慶寺」、

真言宗のお寺。831年、開山と伝えられる旧柳井町内では最古刹、、山門には一対の金剛力士像が。

本尊ー「千手観音菩薩立像」、像高30cmの銅製鋳造で、大内氏が納めたといわれ、平安時代末期から鎌倉時代初期ごろの様相がうかがえる仏像、

(市・文化財に指定)の秘仏。

愛染明王像ー天に向けて矢を引く容姿から天弓愛染明王といわれ、恋愛・縁結び・家庭円満などご利益があると云う。

古くから大内氏や吉川氏の信仰が厚く、鎌倉時代に「周防三十三観音霊場」第五番札所。

「雨月庵破笠」のお墓がある。破笠は、江戸時代の中期から昭和10年代まで続いた正風美濃派(松尾芭蕉が創始者)の柳井俳諧第二代宗匠で、

彼が亡くなった1790年に、その門弟によって建てられたと云う。

姫田川

普慶寺の前を流れる川は姫田川。

約1400年前、般若姫が九州から上京の途中、ここ柳井へ上陸された時に、この川で手を洗ったことから「姫田川」と呼ぶようになった。

「代官所跡」

普慶寺の南側一帯には、「岩国藩柳井組」の「代官所」が。

代官所が設けられたのは、1654年、柳井津に町制がしかれ、代官所とともに柳井津町奉行所が置かれる。

代官と奉行は兼務で、岩国藩から派遣されており、柳井津町・柳井村・古開作村・新庄村・余田村・堅ヶ浜(現在は平生町)の範囲を治めていた。

近くの場所には、岩国藩の命令を伝達する「御高札場」が設けられており、江戸時代の政治の中心地がこのあたり。

雨月庵破笠

破笠は、普慶寺の前を流れる姫田川右岸にある荒神堂普門院住職の涼台和尚。

三宝荒神、日本特有の神で、その強烈な威力のため連綿と信仰、火で清浄が保たれる竈に祀られ、かまどの神、火の神として知られる。

次回は、柳井の名由来「般若姫の井戸」方面へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます