「源頼朝上陸地・ 鋸南」

相州の「石橋山の合戦」で敗れた源頼朝は,真鶴半島から房州へ逃れ、上陸地が勝山海岸。(千葉県安房郡鋸南町竜島地先)

源頼朝は、治承4年の1180年、8月・伊豆で平家打倒の兵を挙げたが、相州、石橋山の合戦で敗れ、その、28日ー土肥郷の「真名鶴岬・現真鶴岬」から

小船で脱出し安房の国房総へと逃れます。

翌29日、わずかな供を連れて、鋸南町竜島に上陸、竜島の村人たちは、頼朝を歓迎して、いろいろと世話を焼いたと伝えられている。

源氏にゆかりのある安房の武将「安西景益」は、頼朝を護るため自分の館に招きいれ、頼朝はそこから、房総の有力豪族に使者や手紙を送り味方を募り、勢力を盛り返しと云う。(上陸場所には、碑が建てられている。)

「千葉常重」 平安後期 下総国の武将 初代当主 子に「千葉常胤」 1126年千葉城築城し、移り住んでいる。

「千葉常胤」 1118-1201 鎌倉幕府草創の筆頭御家人 武将・下総介。相馬郡司。

保元の乱出陣しているが、平治の乱には、相馬御厨を佐竹氏と争っていて出陣していない。平家追討の戦功によって「下総守護」となった。

常胤は、奥州征伐に東海道大将軍として出陣・各地に子孫が発展させている。

房総は、安房・上総・下総の3国に定められ、1189年源頼朝は、3国の荒れ地開墾を命じている。

1455年千葉城焼き討ち・「千葉胤直」など一族自殺している。

市内マップ

1871年の明治4年 廃藩置県によって「千葉県」が成立し、ここ県庁がおかれた。県庁舎・会議事堂・警察・裁判所など行政機関が

県庁広場

1897年県下初めての鉄道が市川ー佐倉間・千葉ー大網間と陸軍歩兵学校、兵器補給廠、鉄道第一連隊、気球連隊など相次いで建設される。

千葉モノレール・JR千葉駅から「千葉県庁前」駅下車する。

「千葉市」は、県中西部・東京湾東岸・県庁所在地で千葉市中心に整備されていった。

高層ビルの千葉県庁ビル

「桓武天皇」737-806 千年の都「平安京」を造営ー明治維新まで皇居・50代天皇・蝦夷征討を進め、坂上田村麻呂を征討させている。

「千葉氏略系図」-桓武天皇・葛原親王・高見王・高望王ー国香・・清盛。良兼。良将・・将門。良正。「良文」ー忠頼・忠常・常将・常永・常兼

常重・「常胤ー胤正、師常、胤盛、胤信、胤通、胤頼、日胤(千葉六党)」

源頼朝への参上を決意した「常胤」は、6男の胤頼・成胤、孫に命じて下総国府の平家を討つた後に、1180年国府で頼朝と面会し、2日遅れで

上総介広常が合流、今の江戸川~隅田川を渡り武蔵国に入り、相模国鎌倉と入りました。源平合戦・奥州合戦・・で有力御家人に成長します。

県庁・公園入口に近い大網街道

大椎常兼の子「常重」は、相馬に持っていた所領を伊勢神宮に寄進して相馬御厨として、その支配権を得ますが、国司は税金未払いを理由に横取りし、

武士の棟梁「源義朝」からも要求され、「常重の子常胤」は、未納の税金を払い、再び支配権を取り戻します。

が、源義朝が、平治の乱で平清盛に敗れ、支配権は、常陸国豪族「佐竹氏」に取られてしまう。

千葉城跡公園入口(亥鼻城とも云う)

九州千葉氏ー千葉氏は九州の北部(佐賀県)に領地を持っていましたが、元寇の戦いで「千葉介頼胤・宗胤親子」は、モンゴル・元と戦うため出兵

頼胤は、傷がもとで没し、宗胤は、元の攻めてくる可能性で九州を離れることが出来ずにいて、千葉氏は、本家「胤宗」・九州千葉を「宗胤」と別れます。

城

「千葉氏」は、常胤の代に上総国・下総国と広大な領地を得ます。また鎌倉幕府の中でも有力御家人荷と成長します。

常胤の孫に引き継ぎますが、大部分は、成胤・常秀に、上総常秀・下総成胤に分かれます。

上総は、有力御家人「三浦氏」と親せきとなり、。評定衆に任命など勢力拡大、北条氏・三浦氏の争いにも巻き込まれていきます。

上総千葉は幕府領に・(評定衆ー鎌倉幕府最高機関)

下総千葉氏胤宗の子「貞胤」は、南朝の新田義貞に、九州千葉氏宗胤の子胤貞は、足利尊氏の北朝ついて戦うことに、足利尊氏が勝利し、貞胤は降参

胤貞の家族は、九州に土着します。

「上杉禅秀の乱」関東官僚上杉氏憲(禅秀)と足利持氏(4代目公方)の争い、千葉介満胤は上杉氏憲の親戚で、敗れ持氏に降伏し、持氏は室町幕府と対立して戦い敗れます。持氏自殺、これが(永享の乱)。胤直は、持氏側でしたが、幕府側に付き上杉氏と足利持氏をせています。

「享徳の乱」将軍足利義政幕府軍に攻められ、下総国・古河に逃れている「古河公方」・その後、関東は古河側と東官領上杉側の分かれ戦います。

千葉氏も両派に分かれます。千葉家本家「千葉介胤直は、はじめ古河派でやがて上杉氏へ、このため古河派であった千葉氏重臣「原胤房」は、胤直の千葉城を攻め、敗れた胤直と下総国千田庄(多古)弟の胤賢の子「実胤」は、上杉氏等の支持下で武蔵国へ移り、対抗します。

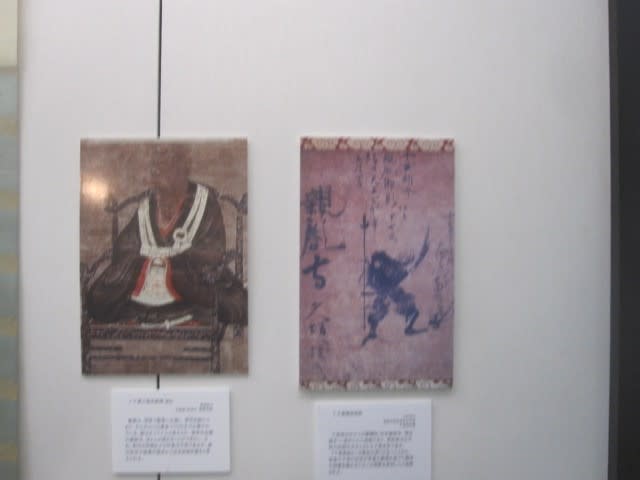

「千葉常胤」像 鎌倉初期武闘派坂東武者・天守に弓を引く常胤(この時代天守は、無い)

1185年 千葉常胤、下総国守護となる(吾妻鏡)

1335年 相馬親胤・千田胤貞、千葉館を攻撃。

1416年 上杉禅秀の乱。関東管領上杉禅秀(氏憲)、千葉兼胤ら鎌倉公方足利持氏に反する。

1438年 永享の乱。室町幕府、鎌倉公方足利持氏を 討伐。鎌倉公方対関東管領上杉(&室町将軍家) の対立。

1455年 公方側の馬加康胤(馬加城主)と原胤房(臼井城主)が管領側千葉宗家の千葉城を攻撃。

千葉介胤直、その子胤宣は、香取郡多古に逃げ、志摩城、多古城に拠るが、両城とも落城。以後千葉宗家は、馬加康胤の子、輔胤 の系統が継 承、足利成氏、古河に拠り、古河公方となる。美濃の東常縁(千葉氏の一族)、幕命をうけて下総に下り、馬加城攻撃。康胤・胤房ら敗走。

1460-65年頃、 原胤親の子、光胤が下総国原村 に居住との記事。

1469-86頃 千葉宗家、本佐倉城に本拠を移す。 北年貢道(千葉-臼井・本佐倉、主要地方道千葉佐倉印西線にほぼ該当)の意義増大。

千葉庄は小弓の原氏の支配下に。

1505年 本佐倉城の千葉昌胤、高品(当時は高篠)から千葉妙見宮(千葉神社)に参詣。元服。

本佐倉移転後も、千葉宗家は嫡男の元服を千葉妙見宮に参詣して行うことを例とした。

1517年 古河公方足利高基と対立した弟、足利義明、 真里谷城主武田信康をたすけ、原胤隆の小弓城を攻略(小弓御所)。本佐倉の千葉氏に敵対。

1523年 足利義明のため、千葉利胤、千葉妙見宮で元服できず。

1538年 第一次国府台合戦。北条氏康・氏綱と里見 義堯・足利義明連合軍とが戦う。義明、敗死。原氏、小弓城に復帰。小弓城の北方1.5kに生実城を 築城。ーこの頃より下総の大半は北条氏の傘下に入る。

15世紀後半は、第二次国府台合戦・上杉氏は、関東に兵を進め、里見氏等に参加を呼びかけ、「里見義弘」国府台に陣を構え、北条氏康は、勝利。

後北条氏は、千葉氏と協力し、埼玉県岩付城・大田氏・千葉県関宿城梁田氏・有力豪族を従えることに成功し、東関東一帯の支配権を。

1589年の天正17年・後北条氏は、群馬の上野国内の所領をめぐって「豊臣秀吉」と争いになり、1590年16万の兵力で「小田原城」を囲み、

「北条氏直」」は、100日籠城しますが降伏、千葉氏等の東関東領地は取り上げられます。

千葉氏最後の当主「千葉介重胤」は、1633年の寛永10年江戸で病死。

「千葉城」

千葉常重・1126年に上総国を、現在地の平地に館を移しと云う。その子「常胤」の代に千葉を本拠地として、各地に勢力を伸ばしています。

城は、1455年一族「馬加康胤・原胤房」に攻められ滅亡していますが、約330年間千葉の城・館を本拠としています。

その後、跡を継いだ「馬加派の千葉氏」は、1469・1487年「本佐倉・酒々井町)へ移しています。

猪鼻城跡は、公園を含め平地に置かれていたと云う。常胤時代の館の資料は見つかっていない。猪鼻城の中核部分は・土塁、空堀等から

「戦国時代」の城跡と推定されている。

現在の建物は、昭和42年で4層5階建

「江戸時代の家臣配置図」

下総ー(古河)、小笠原・(関宿)、松平・(江戸崎)、虚名・(矢先)、鳥居・(臼井)、酒井。

上総ー(鳴戸)石川・(久留里)松平・(大多喜)本多・(佐貫)内藤。

安房ー(館山)里見。

前方に見えるのが、「千葉大学病院」、創設は明治7年・共立病院が設立・ 明治9年に公立千葉病院・明治15年、県立千葉医学校及び附属病院に。

大正12年、官立千葉医科大学附属病院・昭和24年、新制国立総合大学として千葉大学が発足した。

「平将門」 940年頃 新皇と称した武将・東国の桓武平民の一人で、京都で藤原忠平に仕え、無位無官のまま下総に帰郷する。

土地争いで、武蔵国の官人と土豪の争いに介入、反乱を起こし、東国諸国の国司を追放し新皇と称した。

が、一族の「平貞盛・下野押領 藤原秀郷」に封たれた。群馬、関東一円に将門伝説が残っている。将門の首は、京都で晒されたが、大手町に首塚がある。また、千葉氏とも系図で繋がっており、関東の多くの人々に支持されていたが悲劇的最後で失敗。

千葉市内の「黒砂伝説ー開墾した土地が黒い土で、豊かな土地伝説(稲毛)」

後に、千葉氏等の東国の人々は、「鎌倉幕府」が出来、将門が果たせなかった東国の自立を成し遂げた。

内房線は、千葉駅・本千葉・蘇我・浜野・・千葉城は、本千葉~蘇我の間に、「千葉寺」がある。

千葉寺は、真言宗の寺で、山号海上山・坂東33か所第9番札所で、709年行基開基の寺・千葉氏の祈願所でもある。千葉寺から千葉駅に向かって

千葉氏の居城跡は、県立中央博物館・千葉大学医学部・亥鼻公園(文化の森)の広さと云う。その一部が千葉城跡に残っておる。

土塁と空濠・木造で館と櫓を配していたと思われる。(現在の天守閣は、復原ではなく小田原城を模した建物である。)

秀吉像

北条氏網像

源頼朝像

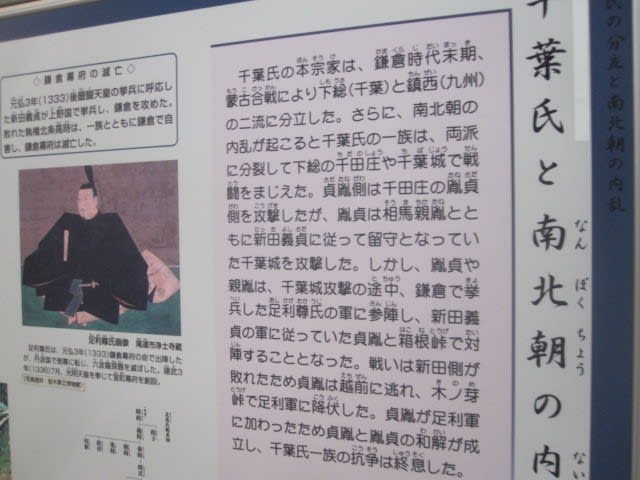

千葉氏南北朝時代の分裂と内乱

「知光院」 真言宗豊山派寺院

1456年千葉康胤建立 常胤の孫「武石胤重」のためにと云う。

山門

本堂

JR千葉駅~千葉公園へ。

相州の「石橋山の合戦」で敗れた源頼朝は,真鶴半島から房州へ逃れ、上陸地が勝山海岸。(千葉県安房郡鋸南町竜島地先)

源頼朝は、治承4年の1180年、8月・伊豆で平家打倒の兵を挙げたが、相州、石橋山の合戦で敗れ、その、28日ー土肥郷の「真名鶴岬・現真鶴岬」から

小船で脱出し安房の国房総へと逃れます。

翌29日、わずかな供を連れて、鋸南町竜島に上陸、竜島の村人たちは、頼朝を歓迎して、いろいろと世話を焼いたと伝えられている。

源氏にゆかりのある安房の武将「安西景益」は、頼朝を護るため自分の館に招きいれ、頼朝はそこから、房総の有力豪族に使者や手紙を送り味方を募り、勢力を盛り返しと云う。(上陸場所には、碑が建てられている。)

「千葉常重」 平安後期 下総国の武将 初代当主 子に「千葉常胤」 1126年千葉城築城し、移り住んでいる。

「千葉常胤」 1118-1201 鎌倉幕府草創の筆頭御家人 武将・下総介。相馬郡司。

保元の乱出陣しているが、平治の乱には、相馬御厨を佐竹氏と争っていて出陣していない。平家追討の戦功によって「下総守護」となった。

常胤は、奥州征伐に東海道大将軍として出陣・各地に子孫が発展させている。

房総は、安房・上総・下総の3国に定められ、1189年源頼朝は、3国の荒れ地開墾を命じている。

1455年千葉城焼き討ち・「千葉胤直」など一族自殺している。

市内マップ

1871年の明治4年 廃藩置県によって「千葉県」が成立し、ここ県庁がおかれた。県庁舎・会議事堂・警察・裁判所など行政機関が

県庁広場

1897年県下初めての鉄道が市川ー佐倉間・千葉ー大網間と陸軍歩兵学校、兵器補給廠、鉄道第一連隊、気球連隊など相次いで建設される。

千葉モノレール・JR千葉駅から「千葉県庁前」駅下車する。

「千葉市」は、県中西部・東京湾東岸・県庁所在地で千葉市中心に整備されていった。

高層ビルの千葉県庁ビル

「桓武天皇」737-806 千年の都「平安京」を造営ー明治維新まで皇居・50代天皇・蝦夷征討を進め、坂上田村麻呂を征討させている。

「千葉氏略系図」-桓武天皇・葛原親王・高見王・高望王ー国香・・清盛。良兼。良将・・将門。良正。「良文」ー忠頼・忠常・常将・常永・常兼

常重・「常胤ー胤正、師常、胤盛、胤信、胤通、胤頼、日胤(千葉六党)」

源頼朝への参上を決意した「常胤」は、6男の胤頼・成胤、孫に命じて下総国府の平家を討つた後に、1180年国府で頼朝と面会し、2日遅れで

上総介広常が合流、今の江戸川~隅田川を渡り武蔵国に入り、相模国鎌倉と入りました。源平合戦・奥州合戦・・で有力御家人に成長します。

県庁・公園入口に近い大網街道

大椎常兼の子「常重」は、相馬に持っていた所領を伊勢神宮に寄進して相馬御厨として、その支配権を得ますが、国司は税金未払いを理由に横取りし、

武士の棟梁「源義朝」からも要求され、「常重の子常胤」は、未納の税金を払い、再び支配権を取り戻します。

が、源義朝が、平治の乱で平清盛に敗れ、支配権は、常陸国豪族「佐竹氏」に取られてしまう。

千葉城跡公園入口(亥鼻城とも云う)

九州千葉氏ー千葉氏は九州の北部(佐賀県)に領地を持っていましたが、元寇の戦いで「千葉介頼胤・宗胤親子」は、モンゴル・元と戦うため出兵

頼胤は、傷がもとで没し、宗胤は、元の攻めてくる可能性で九州を離れることが出来ずにいて、千葉氏は、本家「胤宗」・九州千葉を「宗胤」と別れます。

城

「千葉氏」は、常胤の代に上総国・下総国と広大な領地を得ます。また鎌倉幕府の中でも有力御家人荷と成長します。

常胤の孫に引き継ぎますが、大部分は、成胤・常秀に、上総常秀・下総成胤に分かれます。

上総は、有力御家人「三浦氏」と親せきとなり、。評定衆に任命など勢力拡大、北条氏・三浦氏の争いにも巻き込まれていきます。

上総千葉は幕府領に・(評定衆ー鎌倉幕府最高機関)

下総千葉氏胤宗の子「貞胤」は、南朝の新田義貞に、九州千葉氏宗胤の子胤貞は、足利尊氏の北朝ついて戦うことに、足利尊氏が勝利し、貞胤は降参

胤貞の家族は、九州に土着します。

「上杉禅秀の乱」関東官僚上杉氏憲(禅秀)と足利持氏(4代目公方)の争い、千葉介満胤は上杉氏憲の親戚で、敗れ持氏に降伏し、持氏は室町幕府と対立して戦い敗れます。持氏自殺、これが(永享の乱)。胤直は、持氏側でしたが、幕府側に付き上杉氏と足利持氏をせています。

「享徳の乱」将軍足利義政幕府軍に攻められ、下総国・古河に逃れている「古河公方」・その後、関東は古河側と東官領上杉側の分かれ戦います。

千葉氏も両派に分かれます。千葉家本家「千葉介胤直は、はじめ古河派でやがて上杉氏へ、このため古河派であった千葉氏重臣「原胤房」は、胤直の千葉城を攻め、敗れた胤直と下総国千田庄(多古)弟の胤賢の子「実胤」は、上杉氏等の支持下で武蔵国へ移り、対抗します。

「千葉常胤」像 鎌倉初期武闘派坂東武者・天守に弓を引く常胤(この時代天守は、無い)

1185年 千葉常胤、下総国守護となる(吾妻鏡)

1335年 相馬親胤・千田胤貞、千葉館を攻撃。

1416年 上杉禅秀の乱。関東管領上杉禅秀(氏憲)、千葉兼胤ら鎌倉公方足利持氏に反する。

1438年 永享の乱。室町幕府、鎌倉公方足利持氏を 討伐。鎌倉公方対関東管領上杉(&室町将軍家) の対立。

1455年 公方側の馬加康胤(馬加城主)と原胤房(臼井城主)が管領側千葉宗家の千葉城を攻撃。

千葉介胤直、その子胤宣は、香取郡多古に逃げ、志摩城、多古城に拠るが、両城とも落城。以後千葉宗家は、馬加康胤の子、輔胤 の系統が継 承、足利成氏、古河に拠り、古河公方となる。美濃の東常縁(千葉氏の一族)、幕命をうけて下総に下り、馬加城攻撃。康胤・胤房ら敗走。

1460-65年頃、 原胤親の子、光胤が下総国原村 に居住との記事。

1469-86頃 千葉宗家、本佐倉城に本拠を移す。 北年貢道(千葉-臼井・本佐倉、主要地方道千葉佐倉印西線にほぼ該当)の意義増大。

千葉庄は小弓の原氏の支配下に。

1505年 本佐倉城の千葉昌胤、高品(当時は高篠)から千葉妙見宮(千葉神社)に参詣。元服。

本佐倉移転後も、千葉宗家は嫡男の元服を千葉妙見宮に参詣して行うことを例とした。

1517年 古河公方足利高基と対立した弟、足利義明、 真里谷城主武田信康をたすけ、原胤隆の小弓城を攻略(小弓御所)。本佐倉の千葉氏に敵対。

1523年 足利義明のため、千葉利胤、千葉妙見宮で元服できず。

1538年 第一次国府台合戦。北条氏康・氏綱と里見 義堯・足利義明連合軍とが戦う。義明、敗死。原氏、小弓城に復帰。小弓城の北方1.5kに生実城を 築城。ーこの頃より下総の大半は北条氏の傘下に入る。

15世紀後半は、第二次国府台合戦・上杉氏は、関東に兵を進め、里見氏等に参加を呼びかけ、「里見義弘」国府台に陣を構え、北条氏康は、勝利。

後北条氏は、千葉氏と協力し、埼玉県岩付城・大田氏・千葉県関宿城梁田氏・有力豪族を従えることに成功し、東関東一帯の支配権を。

1589年の天正17年・後北条氏は、群馬の上野国内の所領をめぐって「豊臣秀吉」と争いになり、1590年16万の兵力で「小田原城」を囲み、

「北条氏直」」は、100日籠城しますが降伏、千葉氏等の東関東領地は取り上げられます。

千葉氏最後の当主「千葉介重胤」は、1633年の寛永10年江戸で病死。

「千葉城」

千葉常重・1126年に上総国を、現在地の平地に館を移しと云う。その子「常胤」の代に千葉を本拠地として、各地に勢力を伸ばしています。

城は、1455年一族「馬加康胤・原胤房」に攻められ滅亡していますが、約330年間千葉の城・館を本拠としています。

その後、跡を継いだ「馬加派の千葉氏」は、1469・1487年「本佐倉・酒々井町)へ移しています。

猪鼻城跡は、公園を含め平地に置かれていたと云う。常胤時代の館の資料は見つかっていない。猪鼻城の中核部分は・土塁、空堀等から

「戦国時代」の城跡と推定されている。

現在の建物は、昭和42年で4層5階建

「江戸時代の家臣配置図」

下総ー(古河)、小笠原・(関宿)、松平・(江戸崎)、虚名・(矢先)、鳥居・(臼井)、酒井。

上総ー(鳴戸)石川・(久留里)松平・(大多喜)本多・(佐貫)内藤。

安房ー(館山)里見。

前方に見えるのが、「千葉大学病院」、創設は明治7年・共立病院が設立・ 明治9年に公立千葉病院・明治15年、県立千葉医学校及び附属病院に。

大正12年、官立千葉医科大学附属病院・昭和24年、新制国立総合大学として千葉大学が発足した。

「平将門」 940年頃 新皇と称した武将・東国の桓武平民の一人で、京都で藤原忠平に仕え、無位無官のまま下総に帰郷する。

土地争いで、武蔵国の官人と土豪の争いに介入、反乱を起こし、東国諸国の国司を追放し新皇と称した。

が、一族の「平貞盛・下野押領 藤原秀郷」に封たれた。群馬、関東一円に将門伝説が残っている。将門の首は、京都で晒されたが、大手町に首塚がある。また、千葉氏とも系図で繋がっており、関東の多くの人々に支持されていたが悲劇的最後で失敗。

千葉市内の「黒砂伝説ー開墾した土地が黒い土で、豊かな土地伝説(稲毛)」

後に、千葉氏等の東国の人々は、「鎌倉幕府」が出来、将門が果たせなかった東国の自立を成し遂げた。

内房線は、千葉駅・本千葉・蘇我・浜野・・千葉城は、本千葉~蘇我の間に、「千葉寺」がある。

千葉寺は、真言宗の寺で、山号海上山・坂東33か所第9番札所で、709年行基開基の寺・千葉氏の祈願所でもある。千葉寺から千葉駅に向かって

千葉氏の居城跡は、県立中央博物館・千葉大学医学部・亥鼻公園(文化の森)の広さと云う。その一部が千葉城跡に残っておる。

土塁と空濠・木造で館と櫓を配していたと思われる。(現在の天守閣は、復原ではなく小田原城を模した建物である。)

秀吉像

北条氏網像

源頼朝像

千葉氏南北朝時代の分裂と内乱

「知光院」 真言宗豊山派寺院

1456年千葉康胤建立 常胤の孫「武石胤重」のためにと云う。

山門

本堂

JR千葉駅~千葉公園へ。