<href="http://sake-masumoto.co.jp/">

【公式HPはこちら↑】

昨日は、日経朝刊文化面の連載での「国中が酒浸りだった18世紀イギリス」という表現にちょっとケチをつけました。

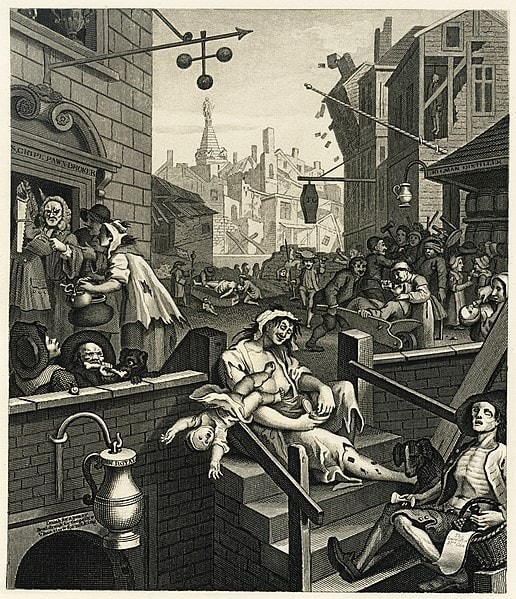

連載を書かれた方からすると、ホガースの「ジン横丁」での壮絶な退廃ぶりを論拠にしているのでしょうが、自分的にはそれと対になる「ビール街」はむしろ平和(健全)な生活を示していると思ったからなのですが、改めて見てみましょう。

この2つの版画は共に1751年のもの。

wikipedia(英語版)でも両方を対で紹介し、「双方を並んで見るようにデザインされていて、(当時のジンの規制法を支持する立場から)ジンを飲むことの罪悪を、ビールを飲むことのメリットと対照的に描いている」となっています。

その後段では、こんな表現もあります。

「ビール街は住民を幸せで健康で、英国のエール(ビール)によって養われているものとして描かれ、ジン横丁に住んでいる人々をジンによるアルコール中毒で破壊された人々として描かれている」

確かに、両者を見ると、特に個々のパーツ・人々の描き方は全く違います。

ジン横丁

(個々のパーツを見ると、エグい)

ビール街

(確かに幸せそう?)

この版画の対については、「裕福な階級と下層階級との搾取関係や社会問題を示している」とか、「ビール街の左上、画家が描きかけの看板にみられるジンらしきものは今後の退廃を示唆している」とかの深読みもありますが、どれもビールのある生活はポジティブ・繁栄ということになっているようです。

自分もそういう印象だったので「イギリスの国中がジン横丁みたいではない」という意味で「国中酒浸り」にケチをつけたのですが、よくよく考えると、皆さんビールには浸っているんですよね。

その意味では当時のイギリスは「酒浸り」かもしれません。

ただ、その流れでいうと、適量ではあっても(ほぼ毎日)ビールなどを飲んでいる自分も「酒浸り」かも。

(さらに言えば、ストロングチューハイはジン横丁への一本道とも思える)

「御社の社員、酒浸りですね」、と言われるのもなぁ。。。

★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★

★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます