信玄ミュージアム内、旧堀田古城園は、1933年(昭和8)に料亭として開業しました。

第二次世界大戦中の休業を経て、1946年(昭和21)に旅館として営業を再開。

1971年(昭和46)の閉館後は、堀田家の方々の住まいに。

そして、2015年(平成27)、甲府市に寄付されます。

開業当時は、「上府中名物の~」と言われるほどににぎわいを見せた料亭。

多くの人・もの・出来事が行き交った、およそ80年の軌跡が、

この近代和風建築には記憶されています。

新型コロナウイルスの蔓延防止のため、長らく臨時休館している信玄ミュージアムですが、

特別展示室を少しリニューアルしたり、旧堀田古城園に残されたものを整理したり、

再びオープンする日を楽しみに準備を進めてきました。

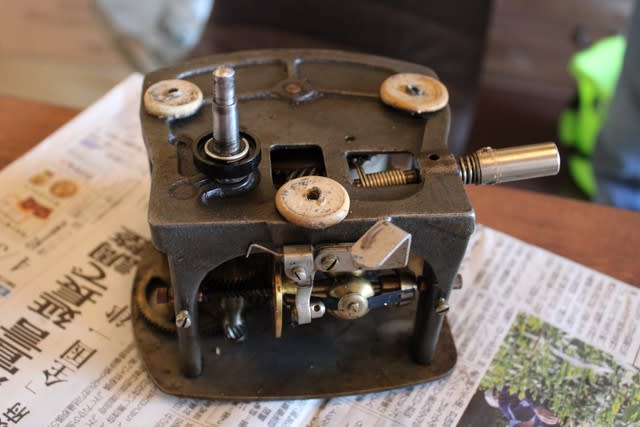

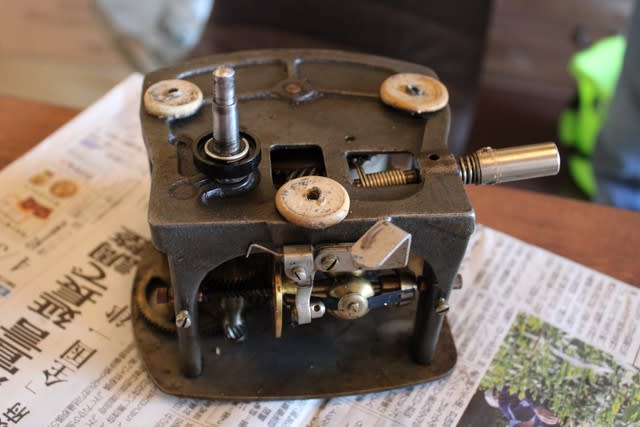

そんな中で見つけたものが、1930年代製造のポータブルの蓄音機。

当初、「これで、もう一度レコードを聴くことは難しいのではないか。」と言われていましたが、

スタッフがきれいにメンテナンスして、再び音を楽しめるようになりました😂

レバーを回せばレコードが回りだす♬

電気も使わないのに、驚くほどの大音量です📯

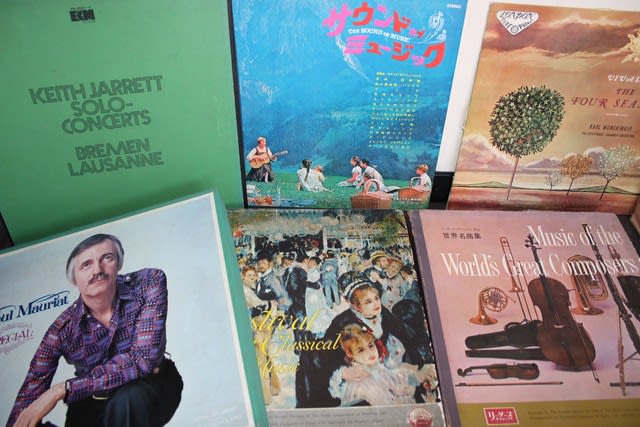

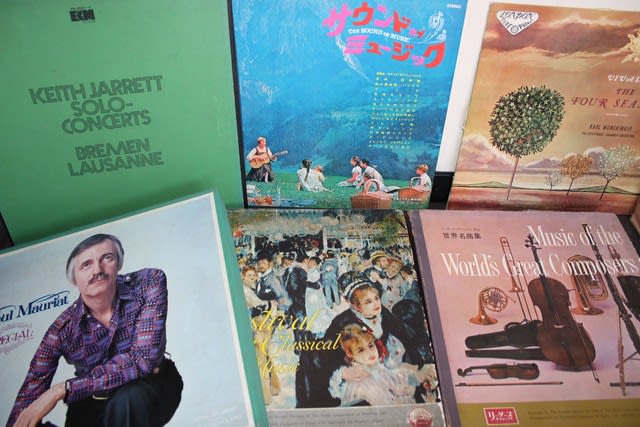

旧堀田古城園に残されていたレコードは、1970年代前後のものでしたが・・・

「サウンドオブミュージック」のサントラ、ジャズピアノに、クラシック・・・

料亭が開業したころの昭和初期は、どんな音楽が好まれたのでしょう。

「さくら音頭」などの盆踊り系。

社交ダンスも当時世界的に流行。甲府にもスクールがあったとか。

欧米の曲を日本語でカバーしたもの。

第二次世界大戦中の休業を経て、1946年(昭和21)に旅館として営業を再開。

1971年(昭和46)の閉館後は、堀田家の方々の住まいに。

そして、2015年(平成27)、甲府市に寄付されます。

開業当時は、「上府中名物の~」と言われるほどににぎわいを見せた料亭。

多くの人・もの・出来事が行き交った、およそ80年の軌跡が、

この近代和風建築には記憶されています。

新型コロナウイルスの蔓延防止のため、長らく臨時休館している信玄ミュージアムですが、

特別展示室を少しリニューアルしたり、旧堀田古城園に残されたものを整理したり、

再びオープンする日を楽しみに準備を進めてきました。

そんな中で見つけたものが、1930年代製造のポータブルの蓄音機。

当初、「これで、もう一度レコードを聴くことは難しいのではないか。」と言われていましたが、

スタッフがきれいにメンテナンスして、再び音を楽しめるようになりました😂

レバーを回せばレコードが回りだす♬

電気も使わないのに、驚くほどの大音量です📯

旧堀田古城園に残されていたレコードは、1970年代前後のものでしたが・・・

「サウンドオブミュージック」のサントラ、ジャズピアノに、クラシック・・・

料亭が開業したころの昭和初期は、どんな音楽が好まれたのでしょう。

「さくら音頭」などの盆踊り系。

社交ダンスも当時世界的に流行。甲府にもスクールがあったとか。

欧米の曲を日本語でカバーしたもの。

現在放映中の、NHK連続テレビ小説「エール」の主人公、

古関裕而さんの「阪神タイガースの歌(六甲おろし)」も、このころ人気だったようです。

そして、この蓄音機が製造された1930年代は、どんな時代だったかというと・・・

昭和という新たな時代を前に、1923年(大正12)に関東大震災が発生。

その再建で東京は一気に近代化し、欧米の消費文化が持ち込まれた時代。

そのさなかに花開いた、昭和モダン。和洋折衷の近代市民文化。

識字率の高さがベースとなって、

「文藝春秋」などの総合雑誌、川端康成や横光利一などの新感覚派、

江戸川乱歩などの怪奇幻想趣味、「のらくろ」などの児童向け娯楽作品など、

”教養の大衆化”が進みます。

宝塚大劇場、日比谷映画劇場などの大劇場が建設されたのもこのころ。

生活様式も、もちろん変わりました。

鉄道網の充実。地下鉄の開通。流通も発達。

甲府駅には富士身延鉄道線に続き、親しみ込めて「ボロ電」と呼ばれた山梨電気鉄道線も乗り入れます。

山梨県韮崎出身の小林一三は、自身が経営する阪急電鉄の梅田駅に阪急百貨店を開業。

「駅に着いたらお買い物♪」を実現するターミナルデパートの誕生です。

甲府の岡島百貨店も、1936年(昭和11)に開業しています。

ウエイトレスや「バスガール」とよばれたバスの女性車掌など、新しい職業の誕生が拍車をかけて、女性の洋装化も進みます。

ライスカレー、オムライスなどを出す洋食レストランに、カフェーが人気。

インスタントコーヒーやカルピスが開発されたのもこのころ。

モダニズムの楽し気な雰囲気の一方で、

1929年の世界恐慌に引っ張られ、1930・1931年(昭和5・6)に昭和恐慌、

1931年(昭和6)の満州事変、1937年(昭和12)の日中戦争。

時代は太平洋戦争へ確実に向かっていきました。

昭和モダンが、不安や動揺、懐疑などで表現されたモダニズム※と言われる所以です。

※「モダン層とモダン相」、大宅壮一、1930年(昭和5)

人がいて、ものがあってこその空間。

今の旧堀田古城園で、昭和モダンの雰囲気を感じ取るのはきっと難しい。

でも、レコードに録音された音楽が、何かヒントを与えてくれそうです。