(その2からの続き)

③清洲城

歴史博物館前のバス亭から岐阜駅へ移動。10分くらいでJR岐阜駅に到着(バスが混んでいるのに、2人掛け席に一人で座っているおじさん&おばさんが多くてイヤな気分に。岐阜は民度が低いのか?)。

信長で有名な清洲城は斉藤氏を倒して岐阜城に移るまでの居城で、最寄り駅の清洲駅は岐阜駅と名古屋駅の中間くらいの位置にあるようだ(名鉄の新清洲駅もあるが少し離れている感じだったのでJRで移動することにした)。

ガラガラの各駅停車に20分くらいゆられて清洲駅に到着。15時30分くらいだったので清洲城を見終わったら犬山温泉に移動することを決めて清洲城へ向かった。

清洲駅を出てビックリしたのは「ここに城があるのか?」と思ったほど普通の住宅地だったことだ。JRの線路と高速道路が通っている街並みには全く観光地っぽさを感じることはできず、線路沿いの金網や電信柱に時々張っている「↑清洲城」と言う小さな案内板を目印に清洲城を目指した(同じ歳くらいの男性が俺と同じように案内板を見ながら歩いていたので同じ趣味の人だろう)。

10分くらい歩くと清洲古城跡公園が出現。観光案内板を見るとここが清洲城跡のようだ。ここから信長が桶狭間に向かったと考えると非常に感慨深い場所だ。

小さな公園を歩いていると目の前に赤い色が目立つ橋と黒っぽい城が出現。これが復元した清洲城のようだ(色んな城の本を読むと、この復元された清洲城は酷評されている。再建した場所も天守閣の作りもデタラメらしい。「歴史考証の妨げになる」なんて非難していた本もあった)。

せっかく来たので入ることにしたのだが、よっぽど暇なのか館長らしき男性が1階を案内してくれた。1階の展示場にはたくさんの鎧兜が展示されていたので感心していたら、それは全部去年地元の鎧作り愛好家が作った鎧兜との説明でガックリ。去年の愛・地球博でスペインかどこかに寄贈したら喜んでくれたと言うのが館長の自慢のようだった(「清洲城って本当はここに立っていなかったのですよね」と意地悪な質問を館長にしたら「ここしか立てる場所がなかったから立てた」とはっきりと言われてしまった。よく質問されているみたいだ)。

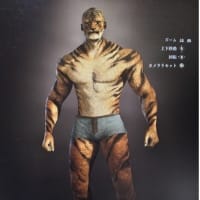

館長と別れて2階に上がると城内は予想通り鉄筋コンクリート作りで、展示物もほとんどなくてがっかりした。展示物として最大の売り物らしい「織田信長公 桶狭間出陣展示」と言う、濃姫がうつ鼓で信長が敦盛を踊ると言う名場面を再現している等身大の人形にはお金をかけている感じだったが、色が派手過ぎて正直イマイチだった(人形は全員で5人。柴田勝家や森欄丸っぽい人形もあった)。

最上階から眺める景色は、目の前にJRの線路や高速道路や丸いガスタンク等が目立っていて工場地帯みたい正直イマイチだったが(岐阜城に行った後だったので比較してしまったのかも?)、城の真横には五条川が流れていて「城は川の近くに必ずあるな。そう考えると山頂に立っている岐阜城は不便だっただろうな。何であんな場所に立てたのだろう」などと考えることもできたので、清洲城訪問は無駄ではなかった気がした。約15分の清洲城訪問だった(恒例の天守閣ゴロリはやらなかった)。

宿泊場所の犬山温泉は名鉄だったので帰りは新清洲駅から帰ることにした。JRの線路の高架下の道を歩いていると今度は清洲公園が出現。なにげに入ってみると烏帽子を被った鎧姿の信長の銅像を発見。それは良く見る有名な銅像だった(今日は家康、忠勝、信長と言う有名な銅像を立て続けに見ることができた)。

清洲公園に立ってみて判ったのだが、清洲城のあった場所は完全にJRの線路で分断されているようだ。清洲公園と清洲古城跡公園の2つの公園が線路をはさんで存在しているのもそれが理由だと思う(清洲の町がすたれたのは家康が名古屋城を建てて人が移住してしまったかららしい。家康から見ると清洲城は立地的に致命的な欠点があるらしい)。

五条川沿いの道を5分くらい歩いていると名鉄電車が通っているのが見えたので、その方向に向かうと新清洲駅を発見。円陣になって大声で話している20人くらいの男女の団体(宗教関係か?)を横目に見ながら駅構内に入って電車を待ったが、この駅には急行電車は停まらないみたいで20分くらい待って各駅停車の電車に乗車。名古屋に向かった。

(その4に続く)

③清洲城

歴史博物館前のバス亭から岐阜駅へ移動。10分くらいでJR岐阜駅に到着(バスが混んでいるのに、2人掛け席に一人で座っているおじさん&おばさんが多くてイヤな気分に。岐阜は民度が低いのか?)。

信長で有名な清洲城は斉藤氏を倒して岐阜城に移るまでの居城で、最寄り駅の清洲駅は岐阜駅と名古屋駅の中間くらいの位置にあるようだ(名鉄の新清洲駅もあるが少し離れている感じだったのでJRで移動することにした)。

ガラガラの各駅停車に20分くらいゆられて清洲駅に到着。15時30分くらいだったので清洲城を見終わったら犬山温泉に移動することを決めて清洲城へ向かった。

清洲駅を出てビックリしたのは「ここに城があるのか?」と思ったほど普通の住宅地だったことだ。JRの線路と高速道路が通っている街並みには全く観光地っぽさを感じることはできず、線路沿いの金網や電信柱に時々張っている「↑清洲城」と言う小さな案内板を目印に清洲城を目指した(同じ歳くらいの男性が俺と同じように案内板を見ながら歩いていたので同じ趣味の人だろう)。

10分くらい歩くと清洲古城跡公園が出現。観光案内板を見るとここが清洲城跡のようだ。ここから信長が桶狭間に向かったと考えると非常に感慨深い場所だ。

小さな公園を歩いていると目の前に赤い色が目立つ橋と黒っぽい城が出現。これが復元した清洲城のようだ(色んな城の本を読むと、この復元された清洲城は酷評されている。再建した場所も天守閣の作りもデタラメらしい。「歴史考証の妨げになる」なんて非難していた本もあった)。

せっかく来たので入ることにしたのだが、よっぽど暇なのか館長らしき男性が1階を案内してくれた。1階の展示場にはたくさんの鎧兜が展示されていたので感心していたら、それは全部去年地元の鎧作り愛好家が作った鎧兜との説明でガックリ。去年の愛・地球博でスペインかどこかに寄贈したら喜んでくれたと言うのが館長の自慢のようだった(「清洲城って本当はここに立っていなかったのですよね」と意地悪な質問を館長にしたら「ここしか立てる場所がなかったから立てた」とはっきりと言われてしまった。よく質問されているみたいだ)。

館長と別れて2階に上がると城内は予想通り鉄筋コンクリート作りで、展示物もほとんどなくてがっかりした。展示物として最大の売り物らしい「織田信長公 桶狭間出陣展示」と言う、濃姫がうつ鼓で信長が敦盛を踊ると言う名場面を再現している等身大の人形にはお金をかけている感じだったが、色が派手過ぎて正直イマイチだった(人形は全員で5人。柴田勝家や森欄丸っぽい人形もあった)。

最上階から眺める景色は、目の前にJRの線路や高速道路や丸いガスタンク等が目立っていて工場地帯みたい正直イマイチだったが(岐阜城に行った後だったので比較してしまったのかも?)、城の真横には五条川が流れていて「城は川の近くに必ずあるな。そう考えると山頂に立っている岐阜城は不便だっただろうな。何であんな場所に立てたのだろう」などと考えることもできたので、清洲城訪問は無駄ではなかった気がした。約15分の清洲城訪問だった(恒例の天守閣ゴロリはやらなかった)。

宿泊場所の犬山温泉は名鉄だったので帰りは新清洲駅から帰ることにした。JRの線路の高架下の道を歩いていると今度は清洲公園が出現。なにげに入ってみると烏帽子を被った鎧姿の信長の銅像を発見。それは良く見る有名な銅像だった(今日は家康、忠勝、信長と言う有名な銅像を立て続けに見ることができた)。

清洲公園に立ってみて判ったのだが、清洲城のあった場所は完全にJRの線路で分断されているようだ。清洲公園と清洲古城跡公園の2つの公園が線路をはさんで存在しているのもそれが理由だと思う(清洲の町がすたれたのは家康が名古屋城を建てて人が移住してしまったかららしい。家康から見ると清洲城は立地的に致命的な欠点があるらしい)。

五条川沿いの道を5分くらい歩いていると名鉄電車が通っているのが見えたので、その方向に向かうと新清洲駅を発見。円陣になって大声で話している20人くらいの男女の団体(宗教関係か?)を横目に見ながら駅構内に入って電車を待ったが、この駅には急行電車は停まらないみたいで20分くらい待って各駅停車の電車に乗車。名古屋に向かった。

(その4に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます