木造住宅 と言っても、必ず一番下は鉄筋コンクリートの基礎がある訳で、どんな建物でも柱や梁の構造計算は必要ですが、当然、基礎の構造計算も必要になります。

と言っても、必ず一番下は鉄筋コンクリートの基礎がある訳で、どんな建物でも柱や梁の構造計算は必要ですが、当然、基礎の構造計算も必要になります。

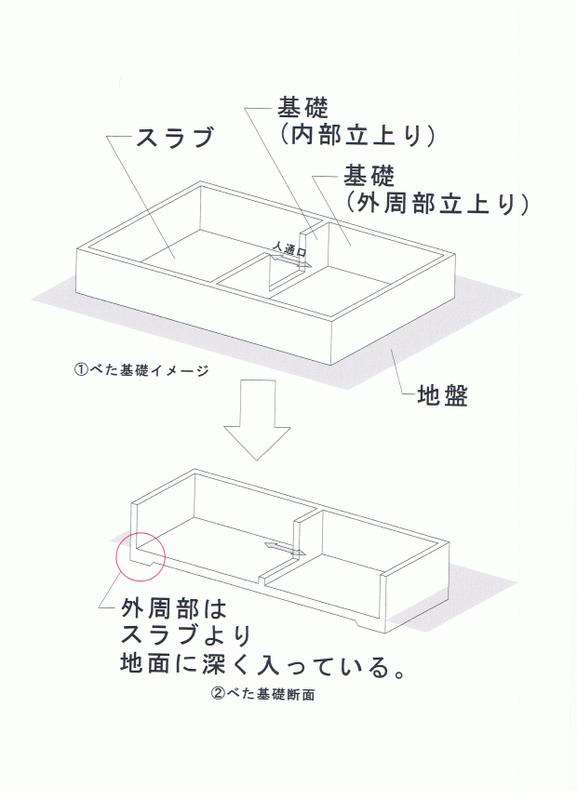

以前、べた基礎の場合、上図の様な構成になっており、この時の記事では、内部の基礎は負担する荷重が多い のに、外周部の基礎よりも背が低かったり

のに、外周部の基礎よりも背が低かったり 、人通口で切られて

、人通口で切られて いるとご紹介しました。

いるとご紹介しました。

この人通口。

人が通る口と書いて人通口 。

。

メンテナンス の為に必要ではあるんですけど、だからって、人様が通るんだから、ちょっとくらい切っちゃっても

の為に必要ではあるんですけど、だからって、人様が通るんだから、ちょっとくらい切っちゃっても いいじゃないか(えなり君風

いいじゃないか(えなり君風 )、とはなりません

)、とはなりません 。

。

(ちなみに、布基礎の場合であっても同じです)

例えば、フラット35の仕様書 には、布基礎の解説で、基礎が島型や半島型になるのは好ましくない

には、布基礎の解説で、基礎が島型や半島型になるのは好ましくない と説明しています。これは、言い方が違うだけで人通口も当てはまります

と説明しています。これは、言い方が違うだけで人通口も当てはまります 。

。

ですから、人通口の部分についても、当然構造計算 を行って、力に対して耐えられるようにしなければいけません。

を行って、力に対して耐えられるようにしなければいけません。

で、この人通口。ただ、適当に配置するのはオサレではありません 。

。

まぁ、お金さえ掛ければどこでもいいんですけど、効果を変えずに少しでもコスト を下げる

を下げる 計画をするのも設計士

計画をするのも設計士 の役目です。

の役目です。

まず、基礎なんですけど、建物の下にあるので、上からの荷重を支えている、耐えていると考えがちですが、計算上は、地面からの力に耐えているという事になります。

図を説明しますと、例えば、お風呂場なんかで水面に下敷きを浮かべて、端っこを指で押す と、指で押した所は水中に沈みますが、中央部分は、沈みにくくて下敷きがたわみます。

と、指で押した所は水中に沈みますが、中央部分は、沈みにくくて下敷きがたわみます。

これは、指で押した分 だけ、水

だけ、水 が沈ませるものかと躍起

が沈ませるものかと躍起 になって抵抗

になって抵抗 するからなんですが、これを「反力」と言います。

するからなんですが、これを「反力」と言います。

住宅の基礎も同じで、指が柱だとすると、柱から荷重が落ちて くると、柱と柱の間は、逆に地面からの力

くると、柱と柱の間は、逆に地面からの力 に押されているんです。(正確に伝えると基礎全体が下から押されているんですけど、柱と柱の中央部分は、上からの荷重が掛かっていないので、反り返りやすいって事ですね)

に押されているんです。(正確に伝えると基礎全体が下から押されているんですけど、柱と柱の中央部分は、上からの荷重が掛かっていないので、反り返りやすいって事ですね)

次に下敷きの大きさ、または、押す指の間隔を下図でイメージして下さい。

下敷きが小さかったり、押す指の間隔が狭ければいとも簡単 に沈ませる事

に沈ませる事 ができます。

ができます。

それに対して、下敷きが大きかったり、指の間隔が広ければ、水の力をもろに受けて、なかなか沈ませる事 ができません。

ができません。

これを、住宅 の話に戻すと、柱と柱の間隔が狭ければ、地面からの力は少なくなるのに対して、柱と柱の間隔が広い

の話に戻すと、柱と柱の間隔が狭ければ、地面からの力は少なくなるのに対して、柱と柱の間隔が広い とその中間部は地面からの力

とその中間部は地面からの力 に必死に耐えている

に必死に耐えている 事になるのです。

事になるのです。

つまり、柱と柱の間隔が広い所の下にある基礎は、とんでもない力を支えている事になりますので、こんな所に人通口を設けたら、基礎が小さくなってしまって、ポッキリと折れてしまいます。

折れてしまわない様に、丈夫になる様に鉄筋を増やしてあげるんですが、そもそも柱の間隔の狭い所に人通口を配置してあげれば、増やす鉄筋の量も少なくて済みます 。

。

この様な話は、お打ち合わせ中 には出てこないかもしれませんが、見えない所の設計も行うのが設計士の役割です

には出てこないかもしれませんが、見えない所の設計も行うのが設計士の役割です 。

。

そして、見えない所の設計がうまくいくと、設計士は見えない所でガッツポーズをしています。

っしゃぁ、って。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます