全くおかしな陽気です。霜は降り始めましたが、最高気温は10度以上。冬の信州では異常な高温です。そんな中、茶臼山と斎場山(妻女山)をバックに冬野菜の収穫をしました。しかし、白菜に青虫はいるし、なんと蛭までついていました。干してある豆には何百匹という小さなカメムシが穴をあけて侵入。羽虫の羽化も見られます。こんなことは初めての現象です。

収穫したのは、青大根(中国大根の江都青長)、地大根、煮大根、白菜、長葱、野沢菜などです。300本余りの大根を引き抜きましたが、これは腰に堪えました。青大根と地大根は、埴科更級名物「おしぼりうどん」に使います。作り方は、私のオリジナルレシピ集のMORI MORI RECIPE(モリモリ レシピ)の日本料理の「おしぼりうどん」をご覧ください。うどん通、麺通なら一度は食べてみなければならない逸品です。

第四次川中島合戦に武田信玄が最初に布陣したという言い伝えの茶臼山が写真の山ですが、本当は左のちょっと低い山が有旅茶臼山で、伝説の山なのです。しかし、大正10年の山崩れで崩壊し、双耳峰だった茶臼山はご覧の通り南峰が崩壊してしまいました。異説には、布陣したのはこの茶臼山ではなく、その下の川柳将軍塚(前方後円墳)のある石川茶臼山ではないかというのもあるのです。

江戸時代に描かれた狩野文庫の河中島古戰場圖には、川中島合戦の伝説が描かれています。妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」の榎田良長の『川中島謙信陳捕ノ圖 一鋪 寫本 』(かわなかじま けんしん じんとり の ず)には、妻女山の布陣図が詳細に描かれていますが、別の絵図には茶臼山の布陣図も描かれています。これを見ると、江戸時代の人が想像した物語としての第四次川中島合戦の全貌がよく分かります。

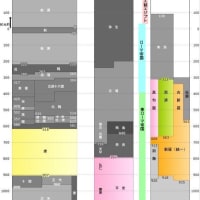

大学が冬休みに入ったからでしょうか、今日も妻女山(赤坂山)には、ライダーが何人か訪れて、展望台から川中島を眺めていました。戦国の想いに浸っていたのでしょうか。展望台の絵図を注意深く見ると気付くと思うのですが、展望台の位置は赤坂と書かれ、妻女山はもう少し西に書かれています。展望台からやや南西に目を向けて見上げる丸い頂が、戦国時代の斎場山(本来の妻女山)なのです。斎場山は、古代科野の国の斎場(祭祀を行う神聖な場)であったといわれており、山頂には円墳があります。伝説では、そこに陣幕を張り、楯を敷き床几を置いて本陣としたと云われています。また、謙信自ら鼓を打ったと云われている場所です。

謙信は、斎場山を中心として西は薬師山(笹崎山)、東は赤坂山(妻女山)、南は陣場平、麓は斎場原に兵を置いたと伝わっています。その様を想像するには、斎場山北の千曲川の堤防上から眺めることをお薦めします。また直江兼続は、赤坂山(妻女山)から鞍骨城まで兵を並べて北条氏を威嚇したと伝わっています。これは、松代(海津)城の魯台から眺めるのが一番いいでしょう。冬の北信濃に訪れたらぜひお試しください。