6月30日は「夏越しの大祓」です。

夏越の大祓(なごしのおおはらい)

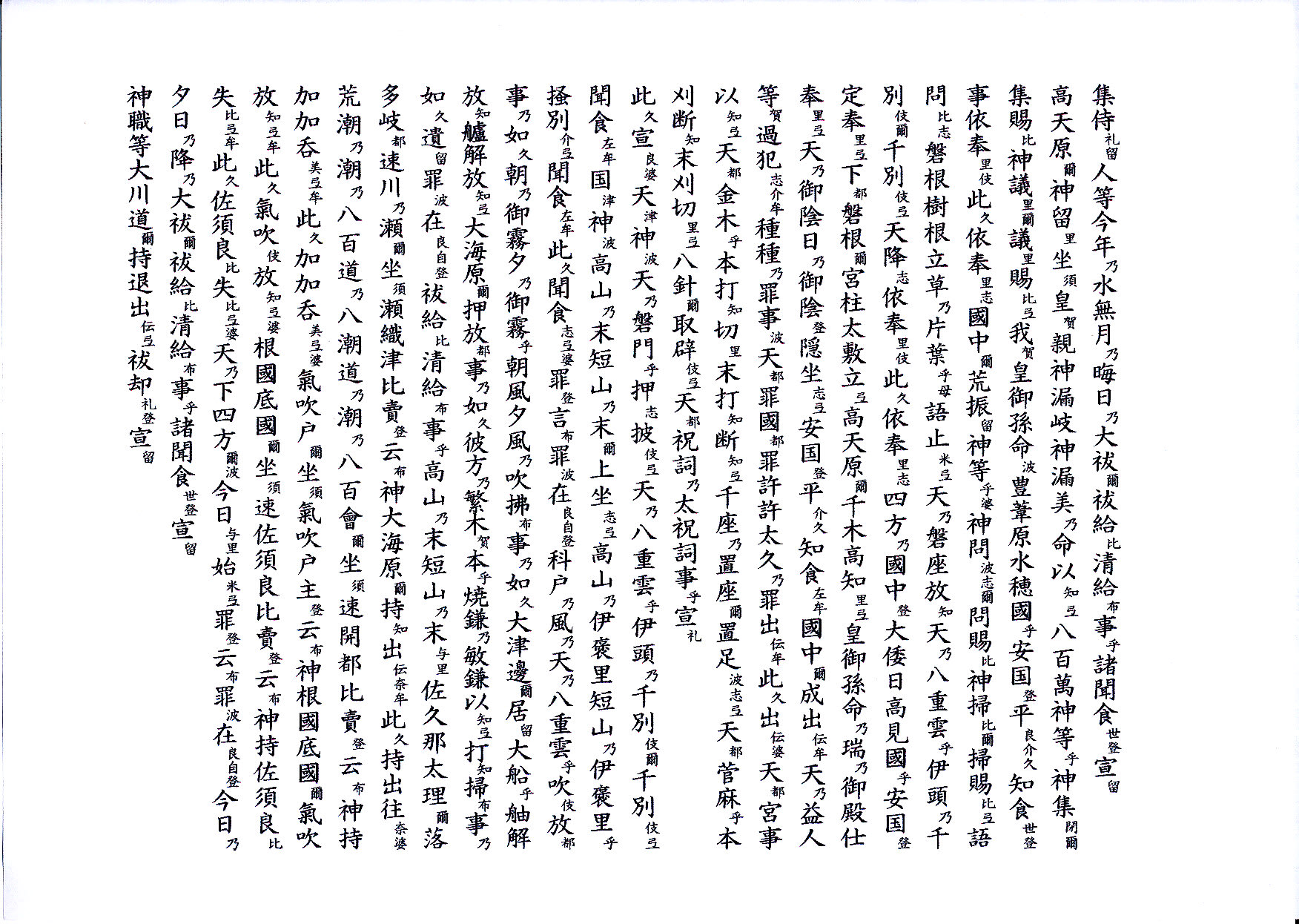

> 神社では、6月末と12月末に、半年の間に 知らず知らずに犯した罪や心身の穢れを祓い清めて、正常な本来の姿に戻るた めの「大祓」が行われます。6月を夏越しの祓、12月を年越しの祓とも呼びます。

平安時代に制定された法律書の「延喜式」には、この大祓の祝詞が載せられており、 古くから行われていたことがわかります。

人形(ひとがた)・形代に自らの罪穢れをうつし、神社で神事のあと、川や海にそれらを 流し 罪穢れを祓います。

また穢れを祓う茅を輪にしてくぐったり、身につけたりもします。

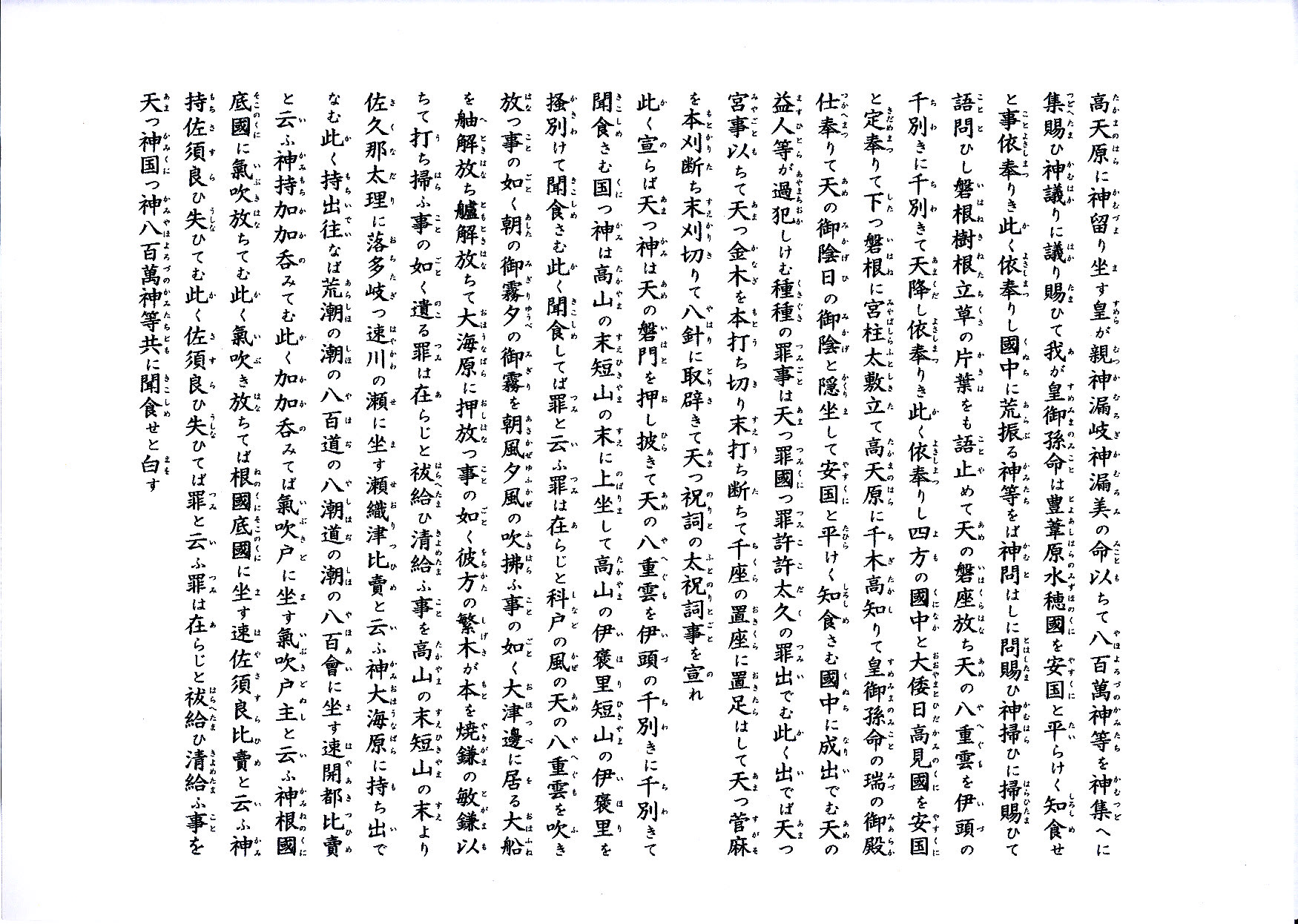

茅輪(ちのわ)神事について

茅輪をくぐり越えて罪穢れを除き、心身の清浄ならんことを祈請するので 「輪越(わごし)祭」「茅輪くぐり」ともいわれます。

茅とは、ち、かや、ちがや、 で、菅(すが)、薄(すすき)などの多年生草木のことです。

ー茅輪の由来ー

神代の昔、武塔(ぶとう)神”素戔嗚尊(すさのおのみこと)”が、南海の方へお出になる途中、 ある所でお泊まりになろうとして、土民の蘇民将来(そみんしょうらい)、巨旦将来 (こたんしょうらい)という兄弟に宿を求められた。その時、弟の巨旦将来は 裕福な身であったにも拘わらず宿を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は、貧しい身であったが 尊(みこと)をお泊めし、栗柄(がら)を以って座を設け、栗飯を饗して御待遇申し上げた。 その後、年を経て尊は再び蘇民将来の家を訪れ、「もし天下に悪疫が流行した祭には、ちがやを 以って輪を作り、これを腰に付けておれば免れるであろう。」と教え給うた。

この故事に基ずき、蘇民将来 と書いて、これを門口に張れば、災厄を免れるという信仰が生じ、また祓の神事に茅輪を作ってこれを くぐり越えるようになったのである。

今年は休みが重なったので私は家の近くの氏神様で祓いを受けてきました。

私自身は初めてのことでしたが、30~40分ぐらいかけて宮司さんから一つ一つ丁寧に説明をしていただき、最後に茅の輪くぐりをして終わりました。

貴重な体験でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます