ジュネーブに来てから毎年ブドウ収穫の手伝いに行っているボルゴーニュのヴォルネイ村のドメーヌ・レジス・ロシニョール・シャンガルニエに、パリのK氏ご家族と一緒に昼食に招いて頂いた。

まず、いつものようにカーブで2008年と2007年のワインをいくつか試飲させて頂いた。

それから、食堂のある地下に降りて食事が始まる。

前菜はマダムお手製のテリーヌ。

胡椒とかはほとんど使わず,とても家庭的な優しい味で美味。私は3切れも頂いた。

これにあわせてレジスおじさんが開けてくれたのが、1999年と1990年のムルソー2本。

1999年は香りも味も控え目。果実味が熟成によって抑えられ,胡桃やハシバミのような木の実の香りがする。

1990年は見事な黄金色。より芳醇なワインで,抜栓から30分間,どんどん香りと味が変化した。

ワインが開いて、香りが出て来たところで、オヤジさんが、「ほら変わっただろう」と教えてくれる。

確かに,それまでも少しずつ変化はしていたが,オヤジさんのタイミングはグッとワインがその底力をだして、豊満な口当たりに変化したときだった。

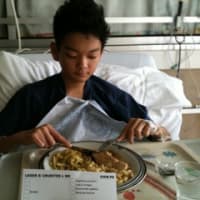

メインディッシュは、正真正銘ブルゴーニュ風牛肉の赤ワイン煮込み(beuf bourguignon)。

オヤジさんのVolnay, Pommard, Beauneなどで中火でグツグツ煮込んだもの。

これまで食べたbeuf bourguignonで、一番美味しいと言っていいだろう。

マダムのは、タマネギ,タイム,ロリエ(あと何かもう一つ言われたが忘れてしまった)と一緒にしばらくワインに浸けておくのだそうだ。

それと、煮込んだ後、一晩寝かせて、翌日また温めて食べるとグッと美味しくなるという(なんだか、カレーに似ている。)。

意外に肉が柔らかすぎず,肉を少し固めにしていることが,肉を浸けておいた時のワインやハーブが肉に染み込んだ味と香りをより残しているような気がする。

オヤジさん曰く,ワイン煮込みはワインの質が大切で,良質のワインを使うことが美味しい煮込みを作るために重要なのだそうだ。

かつて,食事と一緒に飲むためにオヤジさんが出しておいた1964年のムルソーをマダムが間違えてソースに使ってしまったら,そのソースはそれまでで一番美味しいソースになったと教えてくれた。

本当に、いい味出してるよ、この老夫婦。

さて、この牛のワイン煮込みと一緒に飲んだ赤ワインの1本目が1999年のVolnay 1er cru。

香りからしてオヤジさんのVolnayというのはわかるが,やはり、年を当てるのは難しい。2002年、2003年とはずした後に1999年とわかる。

この造り手のワインは年の割りに若く感じられるのだ。

次に出してくれたのがこの瓶。(すべて3時間前に抜栓してくれていた。)

カーブから出してきたままで、シャンピニョンが瓶にへばりついている。こんなボトルを造り手に飲ませていただくなんて何年ぶりだろう。

ポマールと教えてくれるが、年はなんとか当ててみたい。

香りは熟成し、果実というよりは動物的な香り。味はタンニンが結構残っている。熟成の具合からして80年代ではないか。オヤジさんがうなずいてくれるので,そこまでは当てられたようだ。

オヤジさんによれば非常に難しい年だったようで、おそらくお前達はこの年の特徴を知らないだろうという。

確か80年代は前半が難しい年が続いた記憶があるので84年かと尋ねたら,答えは83年だった。

収穫した際に干しブドウのような状態だったらしく、ワインが、というかタンニンが乾いた(sec)感じが特徴の年らしい。

それでもこれだけの時間を経て飲んでみると、そうしたタンニンがsecであるとはあまり感じない。天候に恵まれなかった年でも約30年もへたれないワインを作っているオヤジさんに、改めて敬意を払う思いで2杯目を頂いた。

そして、さらにこれでもか、と出してくれたのが1971年のPommardだ。

香りは官能的と表現したら良いのだろうか。83年とは香りの量が違う。そして口に含んだ時のとろけんばかりの酒質とその美味しさにはもう脱帽である。

70年代と聞いて、私は78年を思い出したが,はるかに古いビンテージだった。

オヤジさんのワイン作りのポリシーは,その時代その時代の流行り廃りに右顧左眄されず,自分が美味しいと思うワイン、自分が納得できるワインを作り続けることだ。

自分のワインは熟成させて飲むワインであり,最近流行りの4、5年で美味しく飲めて(だから売れる),ある時点で急にへたってしまうようなワインを作るつもりは毛頭ないという。

「自分のワインを嫌いならそれで結構、好きならまた飲んでくれ。」カーブを訪れる人に平気でこういうことを言う。

そして、一本一本試飲しながらこう我々に聞いてくる。

「お前はこのワインが好きか。」

好きだと答えると,嬉しそうにこういう。

「自分もこのワインが好きなんだ。」と。

最近はブルゴーニュのいくつかの造り手のワインも、国際的に著名になったせいで値段がうなぎ上りになっているものが多い。

それはそれで、市場原理なのだからよしとしよう。ただ、それに翻弄されて我を忘れた造り手がいるようにみえるのは残念だ。

他方で,国際的な名声とは縁がなくとも,いや、むしろないからこそ、良心的な値段で良いものを作り続けている造り手達がいる。

私は、こうした愚直な職人気質の造り手が好きだ。

こうした造り手こそが、ブルゴーニュ・ワインの偉大さを支え、それを奥深いものにしていると思う。

そして、私がフランスでワインに惚れ込んだ理由も、これらの職人気質の造り手の気概と誇りに触れることができたからなのだ。(M)

まず、いつものようにカーブで2008年と2007年のワインをいくつか試飲させて頂いた。

それから、食堂のある地下に降りて食事が始まる。

前菜はマダムお手製のテリーヌ。

胡椒とかはほとんど使わず,とても家庭的な優しい味で美味。私は3切れも頂いた。

これにあわせてレジスおじさんが開けてくれたのが、1999年と1990年のムルソー2本。

1999年は香りも味も控え目。果実味が熟成によって抑えられ,胡桃やハシバミのような木の実の香りがする。

1990年は見事な黄金色。より芳醇なワインで,抜栓から30分間,どんどん香りと味が変化した。

ワインが開いて、香りが出て来たところで、オヤジさんが、「ほら変わっただろう」と教えてくれる。

確かに,それまでも少しずつ変化はしていたが,オヤジさんのタイミングはグッとワインがその底力をだして、豊満な口当たりに変化したときだった。

メインディッシュは、正真正銘ブルゴーニュ風牛肉の赤ワイン煮込み(beuf bourguignon)。

オヤジさんのVolnay, Pommard, Beauneなどで中火でグツグツ煮込んだもの。

これまで食べたbeuf bourguignonで、一番美味しいと言っていいだろう。

マダムのは、タマネギ,タイム,ロリエ(あと何かもう一つ言われたが忘れてしまった)と一緒にしばらくワインに浸けておくのだそうだ。

それと、煮込んだ後、一晩寝かせて、翌日また温めて食べるとグッと美味しくなるという(なんだか、カレーに似ている。)。

意外に肉が柔らかすぎず,肉を少し固めにしていることが,肉を浸けておいた時のワインやハーブが肉に染み込んだ味と香りをより残しているような気がする。

オヤジさん曰く,ワイン煮込みはワインの質が大切で,良質のワインを使うことが美味しい煮込みを作るために重要なのだそうだ。

かつて,食事と一緒に飲むためにオヤジさんが出しておいた1964年のムルソーをマダムが間違えてソースに使ってしまったら,そのソースはそれまでで一番美味しいソースになったと教えてくれた。

本当に、いい味出してるよ、この老夫婦。

さて、この牛のワイン煮込みと一緒に飲んだ赤ワインの1本目が1999年のVolnay 1er cru。

香りからしてオヤジさんのVolnayというのはわかるが,やはり、年を当てるのは難しい。2002年、2003年とはずした後に1999年とわかる。

この造り手のワインは年の割りに若く感じられるのだ。

次に出してくれたのがこの瓶。(すべて3時間前に抜栓してくれていた。)

カーブから出してきたままで、シャンピニョンが瓶にへばりついている。こんなボトルを造り手に飲ませていただくなんて何年ぶりだろう。

ポマールと教えてくれるが、年はなんとか当ててみたい。

香りは熟成し、果実というよりは動物的な香り。味はタンニンが結構残っている。熟成の具合からして80年代ではないか。オヤジさんがうなずいてくれるので,そこまでは当てられたようだ。

オヤジさんによれば非常に難しい年だったようで、おそらくお前達はこの年の特徴を知らないだろうという。

確か80年代は前半が難しい年が続いた記憶があるので84年かと尋ねたら,答えは83年だった。

収穫した際に干しブドウのような状態だったらしく、ワインが、というかタンニンが乾いた(sec)感じが特徴の年らしい。

それでもこれだけの時間を経て飲んでみると、そうしたタンニンがsecであるとはあまり感じない。天候に恵まれなかった年でも約30年もへたれないワインを作っているオヤジさんに、改めて敬意を払う思いで2杯目を頂いた。

そして、さらにこれでもか、と出してくれたのが1971年のPommardだ。

香りは官能的と表現したら良いのだろうか。83年とは香りの量が違う。そして口に含んだ時のとろけんばかりの酒質とその美味しさにはもう脱帽である。

70年代と聞いて、私は78年を思い出したが,はるかに古いビンテージだった。

オヤジさんのワイン作りのポリシーは,その時代その時代の流行り廃りに右顧左眄されず,自分が美味しいと思うワイン、自分が納得できるワインを作り続けることだ。

自分のワインは熟成させて飲むワインであり,最近流行りの4、5年で美味しく飲めて(だから売れる),ある時点で急にへたってしまうようなワインを作るつもりは毛頭ないという。

「自分のワインを嫌いならそれで結構、好きならまた飲んでくれ。」カーブを訪れる人に平気でこういうことを言う。

そして、一本一本試飲しながらこう我々に聞いてくる。

「お前はこのワインが好きか。」

好きだと答えると,嬉しそうにこういう。

「自分もこのワインが好きなんだ。」と。

最近はブルゴーニュのいくつかの造り手のワインも、国際的に著名になったせいで値段がうなぎ上りになっているものが多い。

それはそれで、市場原理なのだからよしとしよう。ただ、それに翻弄されて我を忘れた造り手がいるようにみえるのは残念だ。

他方で,国際的な名声とは縁がなくとも,いや、むしろないからこそ、良心的な値段で良いものを作り続けている造り手達がいる。

私は、こうした愚直な職人気質の造り手が好きだ。

こうした造り手こそが、ブルゴーニュ・ワインの偉大さを支え、それを奥深いものにしていると思う。

そして、私がフランスでワインに惚れ込んだ理由も、これらの職人気質の造り手の気概と誇りに触れることができたからなのだ。(M)