テスト栽培した 落花生を収穫 をしました。

テスト栽培した 落花生を収穫 をしました。

(11月13日)。

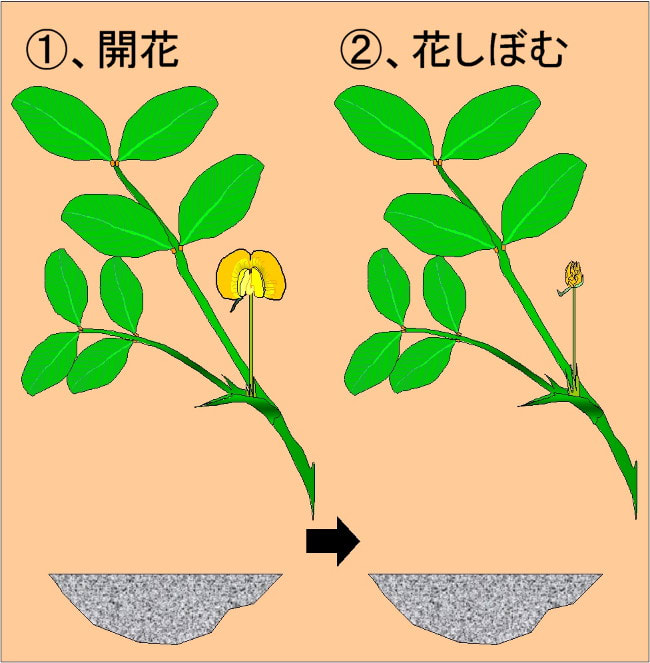

“落花生の実の生り方”を再確認するため育てていたもの。

目的は達成したので、放置してあったが邪魔になって数本ほど

引っこ抜いてみた。

↓ これで約数本分。 後これの4・5倍収穫せずに残っている。

|

|

この場所で育てるのはめてなので、このような場合案外勝手に育つ

ものだ。 (子供の頃育てていた経験がある。)

これを3年又は4年と続けると、こうはまくは行かない。

場所が限られると連作障害・虫が増えてくる・小鳥やカラスに見つけ

られる等の、何かと弊害が出てくる。

次からはやらない。

事の起こりは。

親戚が小学生の孫を連れて遊びにきていた時。私はこれが好きで買い置き

が有ったので、お酒のアテに出して自分も食べた。 話題となり。

この子が落花生の出来方を、学校で習ったと教えてくれた。

間違っていた。

間違った覚え方をしたのか、間違った事を教えてもらったのか不明だが。

この時は、気にはしなかった、むしろ小さい子がこんな物に興味を持ち

覚えているのが、ほほえましかった。

ところが、ある日テレビの番組でこの子と同じ内容の事を言っていた。

質問形式で、この子の言っていたのと同じ、これが正解だった。

質問がおかしかった。

落花生は根の先に出来るのか又は、花の先に出来るのか。の設問だった。

答えは、“花の先に出来る”のが「正解」だった。

2者選択なら、間違いではなかった。

司会者から正解理由の補足説明があった。 これが「ウソ」だった。

補足説明さえしなければ、間違いではなかったのだが。

仕方なく、正しい証明画像を残すべく育てる事にした。

落花生がどう云う生り方をしようが一般大衆の生活には全く関係が

ない。

私にも関係ない、だが。 最近の日本何処か“ヘン”だ。

親戚のオヤジは全く知らなかった、孫に“色々教えられる”と関心して

いた。 間違いを教える学校、間違いを見抜けない大人。

間違いを放送する質の落ちた番組、テレビでやっていたから正しいと

信じる風潮が心配だ。

幸い「落花生」は大好物なので、暇にまかせて栽培観察する事にした訳だ。

その真実の発信だった。