竹の子の外観見の違いを調べてみました。

竹の子の外観見の違いを調べてみました。

何れも食べれば美味しい、私の知っている筍の種類。

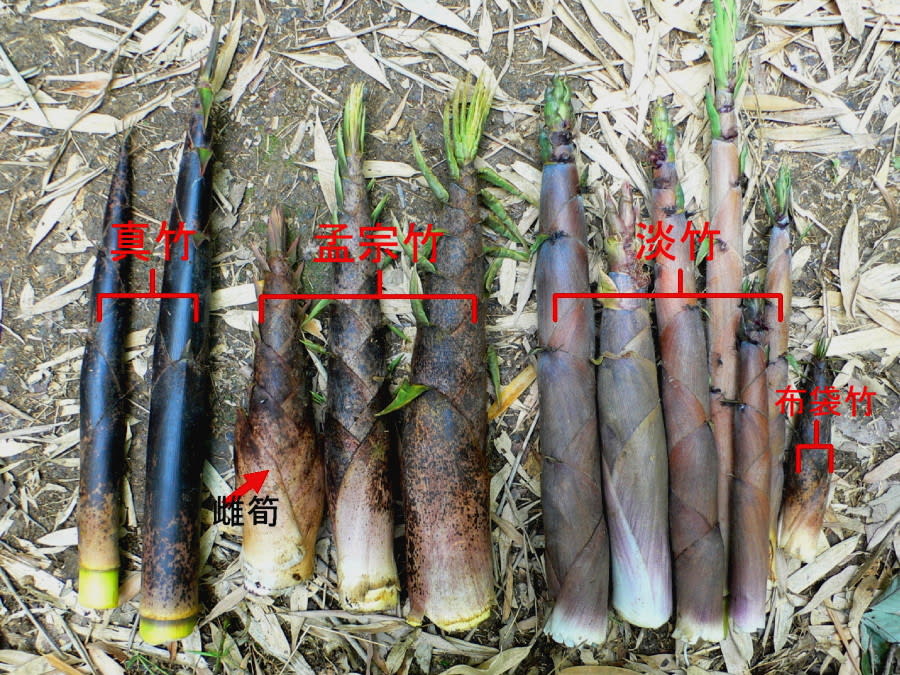

孟宗竹、真竹、淡竹、(布袋竹)等がある。

外観状見の違いを整理するのは、我が心の永い間の夢でした。

画像分は痩せていて細いが、通常管理されている竹林のはこれの

3~5倍は太いのが多い。

↓外見の違い。(但し、通常の孟宗竹はもっと太い)

孟宗竹の細いのと真竹の見分け方、外見は同じに見えるが。

真竹は、表面の毛が極少なくツルーとしているので光沢さえ感じ

られるほどきれい、

従って、皮の殺菌効果もあり昔はおむすびを包んだとか云われる

のがこれ。

↓ 皮を剥いだ中身の色の違い。

↓今回珍しく孟宗竹の

雌筍が見つかった。

通常の時期、葉のいろは黄色が強いが今は薄紫となっている。

皮を剥くと中身は綺麗な白色をしている。

竹や竹の子に関しては、田舎での幼い時からの馴染みの物で大体

の事は知っていた。

親木の竹林を見ればほぼ種類は分かった、

知っているつもりだった、が、この地域の管理されて無い山に

行って見ると、大きく違った。

全てが、径で1センチ~8センチと全体的に細く、親竹では見分

けが付かない。

竹の子で確認するしか手がない訳だ。

竹の子の違いを整理まとめてみたら画像が足らない。

我が本人は、画像無しの文章は理解が困難で読むのも苦手なので

、画像を集めようと決めていた。

竹の子は生える時期は基本的に異なる。

4月の孟宗竹に始まり、5月後半の淡竹、6月後半~の真竹、と

云うように 約3・4ヶ月の幅がある。

時期的に早く生える「孟宗竹」を撮影出来る頃には、「真竹」は

まだ早過ぎて見つからない。

「真竹」の生える時期には、「孟宗竹」は終わっていて生えて

いない。

これを同時期に撮影出来ないものかと毎年狙っていた、

時期的に中間的な「淡竹」の生える時期がチャンスかと。

今回やっとそのチャンスに出合った。

おまけとして「布袋竹」ホテイチクの竹の子も手に入った。

送って戴いた淡竹は頭が切られていて形体が良く解らない。

それではと思い、早速山に探しに行って来た。

山では時期的に遅いのか、もう殆どが竹に変身中であった。

ここは中ぐらいの大きさの竹の子があがる。

一日中探し回っても見つからなかったので諦めて帰宅。

一日置いて別の場所に登った。

ここは沢山あるが、非常に小さい(細い)。

孟宗竹、真竹、淡竹、これらを親竹の外観から見分けるのは困難である。

一般的には、孟宗竹のみ特に太く直径最大~18センチ程のものも

あり見分けは容易のようだが、

現実の山では、品種達の間の子(中間的な形状)が多く、

見分けは困難だ。

要は気候と土地の土質、品種?又は痩せた土地では非常に細いのが

殆どだ。

特に、我々が登る山頂付近では竹の直径が殆ど細い。例外的に太い

のも稀に昆在する。

親竹の一般的な太さと、私の度々訪れる山の現実では。

孟宗竹(直径一般的には10~18センチ。現実には3~12センチ)

真竹 (直径一般的には 5~12センチ。現実には1~ 5センチ)

淡竹 (直径一般的には 4~10センチ。現実には1~ 4センチ)

特に親竹を見る限りでは淡竹と真竹では全く見分けが付かない。

これらは全て、竹の子の上がる時期と表面の色で見分けるしか

方法がない。

孟宗竹(4月~5月中旬)、淡竹(5月下旬~6月)、

真竹(6月初旬~7月)、

竹の子表面の色は、孟宗竹と真竹が似ていて黒ボイ模様がある

淡竹は模様無く、淡い優しい茶色にて一目で見分けは付く。

ちなみに。

孟宗竹の細いのが多いと書いた。

これらは管理されて無い竹林で アチコチに点在する。

親竹が細い為竹の子も直径1~8センチと細い。

大昔は誰かが植えたもの。永い年月の間に、管理地から境界や道路をすり

抜けて居心地の良い場所に自由に広がっていると聴いている。

まるで種類の異なる2種類が昆植されているように思えた。

孟宗竹と真竹の昆植かとも疑ったが竹の子の出る時期が

真竹とは合わない、むしろ孟宗竹と似ている。

場所により真竹に似たのもある。

自然の広がりの中で昆植同様になることも不思議でない。

味比較

我が好みで言うとどれも大差なく美味しい。

美味しさは個人の好みによるので何れが美味しいかは言えない。

アク(苦味)抜きをして刺身にして食べると、微妙な違いはある。

アクでも苦味以外エグ味は風味であり好みに個人差がでる。

例えば地孟宗竹の筍場合、同じ産地でも竹薮が広大だと地質等

(酸性・アルカリ性・砂地・粘土質)により味は異なる。

更に、土の表面から顔を出したものや地中にある土被りでも

苦味が大きく異なる。時期(気温)も味を左右する。

春先寒さで親竹の葉枝の活動の無い時期に出る筍は苦味少なく甘く

独特の風味(エグ味)があって特に美味しい。

逆に、同じ竹林でも暖かくなり親竹が葉枝の活動を始めると筍も

風味が苦味に変身し且つ、少しずつ硬くなる。

旬の物が美味しいと云うが、「竹」の「旬」と書いて「筍」竹の子

と読ませる。

【 参考画像 】 観賞用竹下3枚。

↓ 「布袋竹」、一般的に杖に広く愛用されている。

↓「亀甲竹」、亀甲模様が縁起ものであり、「黄門杖」とも言われている

のがこれ。

手元に位置する、ほど良い曲と手にフィットする亀甲模様が芸術品。

杖加工するには難しいがうまく出来れば希少価値抜群である。

↓「金明竹」真竹の変化種。

奈良・飛鳥路 を

奈良・飛鳥路 を