吸血鬼はなぜ血を吸うのか?

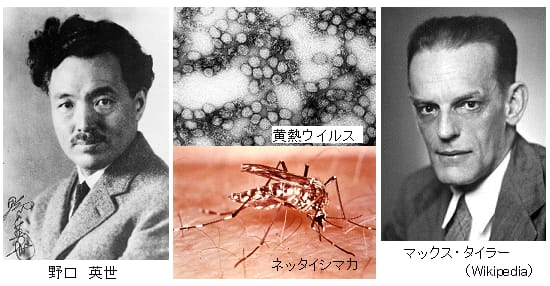

吸血鬼はなぜ血を吸うのか?吸血鬼は民話や伝説などに登場する存在で、生命の根源とも言われる血を吸い、栄養源とする蘇った死人または不死の存在で、その存在や力には実態が無いとされる。

古くから血液は生命の根源であると考えられており、死者が血を渇望するという考えも古くから存在する。例えばアステカでは人間の心臓と血液を捧げる血の儀式があり、キリスト教では血が神聖視され、古代ギリシアに書かれたオデュッセイアでは、オデュッセウスが降霊の儀式を行う際に生け贄の子羊の新鮮な血を用いるくだりがある。このようなイメージが吸血鬼を生み出したと考えらている。

ところで、映画の中で吸血鬼に襲われる人は若くて美しい女性が多い。これは、若いということが生命力の象徴であるからだろう。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/

引用元 AFPBB News: 若い血液の輸血で認知機能が向上 CNN News: 若い血液で若返り?マウス実験で確認

|

若返りスイッチをONにする食べ方: 脳は、あなたの体を何歳と判定するか? (実用単行本) |

| クリエーター情報なし | |

| 小学館 |

|

20歳若くなる! Dr.南雲流 若返りテクニック (TJMOOK) |

| クリエーター情報なし | |

| 宝島社 |