この「女面」は、修復途中だが、この辺で一度、筆を止めようと思う。当初、剥落がはげしくて、下地の木地までが露出していたのだが、塗ったり、剥がしたり、また塗り重ねては研ぎ出したりという工程を重ねているうちに、掲示のような左眼の下部の「文字」が浮き出てきたのだ。文面は読み取れないが、何事かを書き付けた和紙が、下地に張り付けられ、その上に胡粉が重ねられ、さらに塗料が塗られて、今日まで伝わってきたものである。その文字が何を意味するのかは分からないが、やはりこれまでに一例だけ、女面の下地に張られた紙に文字が書き連ねられた仮面を私は手にしている。その仮面は現在九州国立博物館の所蔵になっているので、いずれ確認する機会は訪れるかもしれないが、二つの女面の下地に文字入りの紙が秘められているということに、象徴的な意味すなわち、仮面製作者(または奉納者・使用者)の心意が込められているような感触が読み取れるのである。

これが修復前の状態。痛々しいほどの傷痕である。縦横の細い線は、仮面復刻の際に能面製作者が引いたもの。

これが復刻面。よく出来ているが、似て非なる物とはこのことをいう。作者は能面製作を経て民俗仮面の修復と制作へと移行した人だった。技量もすぐれ作者としての風格も重厚な人だったが、所詮、能面の製作意図と神楽面等の民俗仮面の製作の動機とは異なるものであり、「型」を写しただけでは仮面の本質は復元不可能だという事がわかる事例だろう。いずれも人が神に変身するための装置であるが、能面は「神を演じるため」のものであり、民間の仮面は「仮面そのものを神として祀り、拝する」という性格を持っている。ゆえに、決定的な違いが生ずるわけである。

これは修復途中。

そしてこれが現在の段階。ご覧のようにまだ多少の凹凸が気になるが、私の老眼の視力および少し離れた位置での展示ならば、十分にその任に堪え得るし、不完全ゆえの独特の存在感と美感がある。下地に書かれているのは、「呪力」にちなむ文言であろう。

展示してみた。左の黒い小さな女面は「田楽面」。鎌倉・南北朝頃の製作と推定される。中央の巫女面は米良山系から宮崎平野部、日南海岸へかけて分布する神楽面「神和(かんなぎ)」に類似のもの見られる。江戸初期頃と推定。右が当該の女面。古式の巫女面である。神楽「岩戸開き」の天照大神面にこの様式の面が出る例がある。中世頃の製作と推定したい。確証はないが大きく外れてはいないと思う。こうして、古式の女面と並べて展示してみると、いずれとも遜色がなく、同時代の古面として堂々たる展示品の仲間入りを果たした。ここから、また新たに始まる考察がある。

*続きは次回。

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/7a/0d75934f389e63202e83cd6d50b94813.jpg)

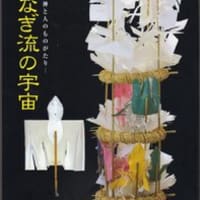

![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)