東海系文化の拡散現象は西暦250年頃から突如として起こったが、その発端は『三国志』

魏志・倭人条に「倭の女王の卑弥呼は狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず」と記述されて

いる邪馬台国と狗奴国との抗争の結果と赤塚次郎氏はみている。

『三国志がみた倭人たち』より「狗奴国との抗争」(赤塚次郎)を要約して紹介したい。

「247年前後、卑弥呼を擁立する邪馬台国連合と<素より和せず>であった、卑弥弓呼が

率いる<狗奴>というまとまりが激突した。東海系文化の拡散の直接的要因を、この抗争と

いう出来事性に当てたいと考えている。抗争する二つのまとまりの二極化は考古学的資料と

もうまく適合する。

畿 内 系 東 海 系

軽量薄甕発祥の地 庄内甕 (大阪湾沿岸部) S字甕 (伊勢湾沿岸部)

墓制(起源) 前方後円墳 (同上) 前方後方墳 (同上)

木の道具(形) なすび型 非なすび型(東海型)

このふたつの地域は同一的な文化レベルを保ちながら、相容れない風土と生活様式を持って

いたと思われる。

邪馬台国と狗奴国との抗争という歴史的な出来事性によって、緊張した地域社会がそれぞ

れの判断によって伝統性をひきずりながらも、激動し流動化していったものと考えている。

この現象が最初に巻き起こったのが、伊勢湾沿岸の小地域単位の地域社会であった。土器様

式の動向をふまえると、具体的には中勢地域や三河地域である。そこではまさに戦火を避け

てさまよえる集団、ちょうど難民が排出される姿に近いものを想像している。伊勢湾地域と

近畿地域の狭間において、地域単位の核となる部分以外の周辺部が流動化した。それによっ

てはじき飛ばされた集団が、東海系文化の第一次拡散の実態と推測している。さらに天災や

自然現象といった環境的な要因もさらにこの流動化に拍車をかけたようだ。

そしてこのような社会変動の兆しが、多くの地域で共鳴し、畿内地域をはじめ日本列島各地

の地域社会が独自に呼応して動きはじめた。その混沌とした状態をへたうえで、さらに広域

的な政治的連合が急速に誕生していったものと思われる。すなわち初期大和王権。」と赤塚

氏は述べている。

この邪馬台国と狗奴国との抗争の詳しい情報は『三国志』魏志・倭人条にも、日本の記紀に

も記されることはなかった。

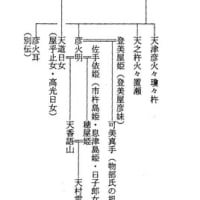

「天火明命」の地・尾張が抗争の発信源であるという赤塚説は、天火明命の子孫と伝えられ

る、物部系と尾張・度会(原伊勢)系との争いの結果、物部側が勝利し、大和王権が成立し

たと推量する私の考えと重なるように思えとても興味深い。

また日本民族にとって<素より和せず>という現象は、暮らしの中で今もひきずっている気

質ではないかと感じている。

民俗学では良く知られているが、丸餅と角切り餅、薄口しょうゆと濃いくちしょうゆ、白み

そと赤みそ、薄味の卵焼き(だしまき)と卵焼き(砂糖入り)等々その嗜好の境目が三重

県・愛知県・岐阜県・石川県の一部と富山県いわゆる東海北陸地方に存在する。

最近この<素より和せず>という気質が以外なところにもあることを知ってクスッと笑いた

い反面、けっこう苦労している。

二十代の頃から裏千家の茶道を習い(といっても初心者のまま)楽しんできたが、三島に住

むようになってから、友人に誘われ煎茶の手前を習いはじめた。着物を着て、さまざまな煎

茶の道具を並べて、すすいだり、そそいだり、あたためたり、ふいたりと、さまざまな所作

をままごとのような小さな道具をあつかいながら、おいしい煎茶や玉露をいれて客をもてな

す。

抹茶は茶筅をつかいたてるが、煎茶は急須をつかいいれるので道具が違うのは当然だが、

その他は風炉と涼炉、茶入れと棗、建水、茶巾、茶杓と茶合(さごう)、蓋置きなどは形は

違っても機能は同じである。ところが、習いはじめてみると着座までの足運びが違う。

裏流は右足から入るが、煎茶は左。茶巾のたたみ方。水差しの蓋の扱い。客の位置。菓子器

の扱い。どれをとっても左右反対か角度や上下の持つ場所が違う。

長年身につけてきた所作や動きを左右反対にする戸惑いをおぼえたし、この<煎茶道>を考

案した初代の<抹茶道>との差別化と競争意識が垣間見えておかしみも覚えた。

稽古も二年目になり基本の動きは同じとわかってきたので、先生宅の素晴らしい茶器や道具

を使わせていただき、今は至福のひと時をすごしている。

次回は群馬の名の由来などを・・・

魏志・倭人条に「倭の女王の卑弥呼は狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず」と記述されて

いる邪馬台国と狗奴国との抗争の結果と赤塚次郎氏はみている。

『三国志がみた倭人たち』より「狗奴国との抗争」(赤塚次郎)を要約して紹介したい。

「247年前後、卑弥呼を擁立する邪馬台国連合と<素より和せず>であった、卑弥弓呼が

率いる<狗奴>というまとまりが激突した。東海系文化の拡散の直接的要因を、この抗争と

いう出来事性に当てたいと考えている。抗争する二つのまとまりの二極化は考古学的資料と

もうまく適合する。

畿 内 系 東 海 系

軽量薄甕発祥の地 庄内甕 (大阪湾沿岸部) S字甕 (伊勢湾沿岸部)

墓制(起源) 前方後円墳 (同上) 前方後方墳 (同上)

木の道具(形) なすび型 非なすび型(東海型)

このふたつの地域は同一的な文化レベルを保ちながら、相容れない風土と生活様式を持って

いたと思われる。

邪馬台国と狗奴国との抗争という歴史的な出来事性によって、緊張した地域社会がそれぞ

れの判断によって伝統性をひきずりながらも、激動し流動化していったものと考えている。

この現象が最初に巻き起こったのが、伊勢湾沿岸の小地域単位の地域社会であった。土器様

式の動向をふまえると、具体的には中勢地域や三河地域である。そこではまさに戦火を避け

てさまよえる集団、ちょうど難民が排出される姿に近いものを想像している。伊勢湾地域と

近畿地域の狭間において、地域単位の核となる部分以外の周辺部が流動化した。それによっ

てはじき飛ばされた集団が、東海系文化の第一次拡散の実態と推測している。さらに天災や

自然現象といった環境的な要因もさらにこの流動化に拍車をかけたようだ。

そしてこのような社会変動の兆しが、多くの地域で共鳴し、畿内地域をはじめ日本列島各地

の地域社会が独自に呼応して動きはじめた。その混沌とした状態をへたうえで、さらに広域

的な政治的連合が急速に誕生していったものと思われる。すなわち初期大和王権。」と赤塚

氏は述べている。

この邪馬台国と狗奴国との抗争の詳しい情報は『三国志』魏志・倭人条にも、日本の記紀に

も記されることはなかった。

「天火明命」の地・尾張が抗争の発信源であるという赤塚説は、天火明命の子孫と伝えられ

る、物部系と尾張・度会(原伊勢)系との争いの結果、物部側が勝利し、大和王権が成立し

たと推量する私の考えと重なるように思えとても興味深い。

また日本民族にとって<素より和せず>という現象は、暮らしの中で今もひきずっている気

質ではないかと感じている。

民俗学では良く知られているが、丸餅と角切り餅、薄口しょうゆと濃いくちしょうゆ、白み

そと赤みそ、薄味の卵焼き(だしまき)と卵焼き(砂糖入り)等々その嗜好の境目が三重

県・愛知県・岐阜県・石川県の一部と富山県いわゆる東海北陸地方に存在する。

最近この<素より和せず>という気質が以外なところにもあることを知ってクスッと笑いた

い反面、けっこう苦労している。

二十代の頃から裏千家の茶道を習い(といっても初心者のまま)楽しんできたが、三島に住

むようになってから、友人に誘われ煎茶の手前を習いはじめた。着物を着て、さまざまな煎

茶の道具を並べて、すすいだり、そそいだり、あたためたり、ふいたりと、さまざまな所作

をままごとのような小さな道具をあつかいながら、おいしい煎茶や玉露をいれて客をもてな

す。

抹茶は茶筅をつかいたてるが、煎茶は急須をつかいいれるので道具が違うのは当然だが、

その他は風炉と涼炉、茶入れと棗、建水、茶巾、茶杓と茶合(さごう)、蓋置きなどは形は

違っても機能は同じである。ところが、習いはじめてみると着座までの足運びが違う。

裏流は右足から入るが、煎茶は左。茶巾のたたみ方。水差しの蓋の扱い。客の位置。菓子器

の扱い。どれをとっても左右反対か角度や上下の持つ場所が違う。

長年身につけてきた所作や動きを左右反対にする戸惑いをおぼえたし、この<煎茶道>を考

案した初代の<抹茶道>との差別化と競争意識が垣間見えておかしみも覚えた。

稽古も二年目になり基本の動きは同じとわかってきたので、先生宅の素晴らしい茶器や道具

を使わせていただき、今は至福のひと時をすごしている。

次回は群馬の名の由来などを・・・