新年おめでとうございます。2012年も日本の歴史や文化を変わった視点から推

理するブログをめざしますので、よろしくお願いいたします。

今日は正月らしいテーマにし、ちょっと中休みです。

昨日は一月七日、古来「人日(じんじつ)」とされ、七草粥を食べる習慣があ

りますが、都会では自力で七草を手に入れるのは困難なので、一握りほどの七

草がスーパーの店頭で売られています。

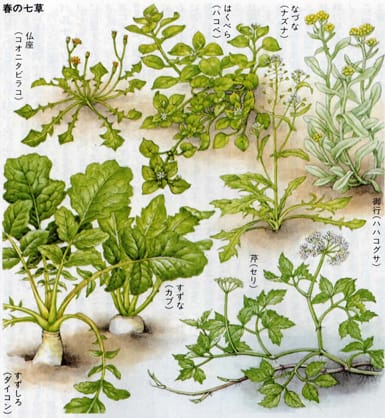

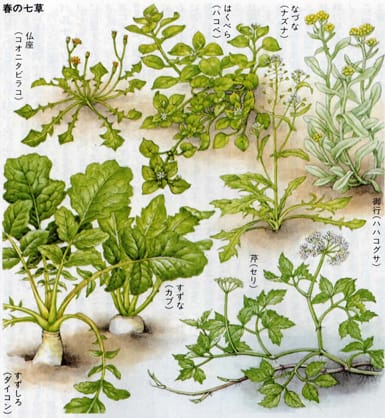

この七草は<春の七草>と言われ、鎌倉時代の『河海抄』にみえる

セリ、ナズナ、オギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これ

ぞ七草

という歌が口承され知られていますが、平安時代の『年中行事秘抄』(1293年

~99年頃成立)に宮中で用いられた七種菜(ななくさな)としては

薺(なずな)、繁縷(はこべら)、芹(せり)、菁(すずな)、御形(おぎ

ょう)、須々代(すずしろ)、佛座(ほとけのざ)

の順に挙げられています。七草粥の風習は室町時代から始まったようです。

今はただ七草粥を食べるだけで済ませていると思われますが、かつては前の晩

に神棚の前にまな板を据え、包丁の背ですりこぎ、杓子、火箸などで野菜を叩

き刻んでから神に供え、七日朝それを下げて粥に入れて食べるという行事でし

た。

七草を叩くときには

七草ナズナ、唐土の鳥が 日本の国に 渡らぬ先に あわせてバタバタ

あるいは ストトンストトンストトントンなどと唱えるのです。

私の生家ではこの風習はなく、九州出身の姑がこの誦文を口にしたのを聞き、面

白いと感じ意味を尋ねましたが判らないとの事でした。

以前私のブログで字母歌の暗号として「いろは歌」「あめつち」「たゐに」を取

り上げた時に、かつて日本には誦文の文化(伝えたいことを歌として広めるため)

があったのではと述べましたが、「七草ナズナ・・・・・」もそのひとつではな

いかと好奇心がわきました。

なぜなら「秋の七草」は山上憶良の暗号歌、これと対をなすのが「春の七草」で

は?と思ったのです。また『古今和歌集』の成立は905年~913年頃ですから、古

今伝授の秘伝<三木三鳥>とも対応している可能性がありそうです。

このような謎を解くには、まず百科事典などで実体を調べますが、特に文化史に

は重要なヒントが隠れています。その上で対応するものとの共通項を探します。

今まで解いてきた暗号は掛詞や同音異義語を用いていますが、この流儀は「単な

る語呂合わせ」と蔑まれていますが、長く伝えたい場合の暗号解読のルールとし

ては簡単な方が有効と思います。

「春の七草」を現在の植物名にあてはめてみると

セリ・芹 (セリ科)水辺や湿地に野生する。独特の香りがある。

仙台では正月の雑煮に欠かせない菜。

ナズナ・薺(アブラナ科)路端で良くみかけるペンペン草。

オギョウ・御行・御形 ゴギョウとも呼びならわしている。(キク科)

ハハコグサの古名。

ハコベラ・繁縷(ナデシコ科)ハコベともいい、鶏のえさなどにした。

『和名類聚鈔』に「波久倍良」と載る。

ハコベの語源は

はびこる→はこびる→はこべら→はこべ の変化。

ホトケノザ・佛座(シソ科)茎を抱く葉の状態を仏の座に例えたもの。

コオニタビラコやオオバコ説もある。

スズナ・ 菁 (アブラナ科)カブラ(蕪菁根)ともカブ(蕪菁)ともいう。

現在は蕪と表記する。

スズシロ・蘿蔔(アブラナ科)大根の古名。

以上の「春の七草」が「秋の七草」の答えと対応するとして伝承は二種類あり芹

と薺のどちらが萩と対応するのでしょうか?

ここからはこれまでの経過や知識や勘をフルに活用させなければなりません。

ともかくヒントになりそうな言葉<芹><ごぎょう><母子草><大根>のイメ

ージ浮かんできました。

<芹>

以前<古今伝授の川菜草>を解いた時に『和訓栞』中の<かはな(略)芹の名と

す>から芹(川の菜草)とし、また『古事記』の海幸山幸神話に登場する<火酢

芹命(ほすせりみこと)>が国巣(くず)の祖とされており、さらに<吉野の葛

><吉野の国巣>という伝承語から<秋の七草>の<葛>は<国巣>を指し葛城

氏や賀茂氏を指しているとしましたが、葛は秋の七草では三番目に詠まれていま

す。

<ごぎょう><母子草>

母子草からイメージしたのは<古今伝授の呼子鳥>を思い出しました。

百済の武寧王の出生譚で、父である蓋鹵王が日本へ派遣する弟の昆支王に、自分

の寵愛していた女をあたえ同行させたが、妊娠中であった彼女は筑紫の各羅島で

出産し、約束通り母子ともに百済に呼び戻されるストーリーです。

御行・御形を<ゴギョウ>と呼びならわす事にこだわり調べてみると、百済の官

位に<五経博士>があり、513年から554年頃まで任那割譲によって領土を拡大し

た百済が大和朝廷にその代償として五経博士を派遣してきました。五経博士は

『易経』『詩経』『春秋』『礼記』に通じた儒学者で、日本の文化輸入に画期的

な意義を持ったといわれています。

ふたつとも百済と関わりがあり、秋の七草の五番目<女郎花>に対応します。

<大根>

出雲の中海に大根島があります。「だいこんじま」と呼びますが、「おおねじま」

の方が相応しいのではないかと以前から思っていました。出雲の神は「大国主命」

「大穴持命」「大己貴命」など神名に<大>が付く上、出雲は<根の国>。有名

な新羅から『国引き』する神話の舞台も<意宇郡(おうぐん)>です。

一方ダイコンは『古事記』で仁徳天皇が皇后に贈った歌に

つぎねふ山城女の木鍬持ち打ちし淤富泥(おほね)、根白の白腕(しろただむき

)枕(ま)かずけばこそ 知らずとも言はめ

とあり、大根を<おほね>と詠んでいます。

古今伝授の稲負鳥(いなおうせどり)を<稲の荷>と考え伏見稲荷縁起に登場する

<白鳥>が稲荷鳥で、出雲と新羅に関係すると解いています。秋の七草に対応する

のは六番目の<藤袴>です。

とすると、芹が三番目、オギョウが五番目、スズシロ(大根)が六番目となり『年中

行事秘抄』の順序と一致します。

一回で済ます予定が長くなりました。続きは次回に。

理するブログをめざしますので、よろしくお願いいたします。

今日は正月らしいテーマにし、ちょっと中休みです。

昨日は一月七日、古来「人日(じんじつ)」とされ、七草粥を食べる習慣があ

りますが、都会では自力で七草を手に入れるのは困難なので、一握りほどの七

草がスーパーの店頭で売られています。

この七草は<春の七草>と言われ、鎌倉時代の『河海抄』にみえる

セリ、ナズナ、オギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これ

ぞ七草

という歌が口承され知られていますが、平安時代の『年中行事秘抄』(1293年

~99年頃成立)に宮中で用いられた七種菜(ななくさな)としては

薺(なずな)、繁縷(はこべら)、芹(せり)、菁(すずな)、御形(おぎ

ょう)、須々代(すずしろ)、佛座(ほとけのざ)

の順に挙げられています。七草粥の風習は室町時代から始まったようです。

今はただ七草粥を食べるだけで済ませていると思われますが、かつては前の晩

に神棚の前にまな板を据え、包丁の背ですりこぎ、杓子、火箸などで野菜を叩

き刻んでから神に供え、七日朝それを下げて粥に入れて食べるという行事でし

た。

七草を叩くときには

七草ナズナ、唐土の鳥が 日本の国に 渡らぬ先に あわせてバタバタ

あるいは ストトンストトンストトントンなどと唱えるのです。

私の生家ではこの風習はなく、九州出身の姑がこの誦文を口にしたのを聞き、面

白いと感じ意味を尋ねましたが判らないとの事でした。

以前私のブログで字母歌の暗号として「いろは歌」「あめつち」「たゐに」を取

り上げた時に、かつて日本には誦文の文化(伝えたいことを歌として広めるため)

があったのではと述べましたが、「七草ナズナ・・・・・」もそのひとつではな

いかと好奇心がわきました。

なぜなら「秋の七草」は山上憶良の暗号歌、これと対をなすのが「春の七草」で

は?と思ったのです。また『古今和歌集』の成立は905年~913年頃ですから、古

今伝授の秘伝<三木三鳥>とも対応している可能性がありそうです。

このような謎を解くには、まず百科事典などで実体を調べますが、特に文化史に

は重要なヒントが隠れています。その上で対応するものとの共通項を探します。

今まで解いてきた暗号は掛詞や同音異義語を用いていますが、この流儀は「単な

る語呂合わせ」と蔑まれていますが、長く伝えたい場合の暗号解読のルールとし

ては簡単な方が有効と思います。

「春の七草」を現在の植物名にあてはめてみると

セリ・芹 (セリ科)水辺や湿地に野生する。独特の香りがある。

仙台では正月の雑煮に欠かせない菜。

ナズナ・薺(アブラナ科)路端で良くみかけるペンペン草。

オギョウ・御行・御形 ゴギョウとも呼びならわしている。(キク科)

ハハコグサの古名。

ハコベラ・繁縷(ナデシコ科)ハコベともいい、鶏のえさなどにした。

『和名類聚鈔』に「波久倍良」と載る。

ハコベの語源は

はびこる→はこびる→はこべら→はこべ の変化。

ホトケノザ・佛座(シソ科)茎を抱く葉の状態を仏の座に例えたもの。

コオニタビラコやオオバコ説もある。

スズナ・ 菁 (アブラナ科)カブラ(蕪菁根)ともカブ(蕪菁)ともいう。

現在は蕪と表記する。

スズシロ・蘿蔔(アブラナ科)大根の古名。

以上の「春の七草」が「秋の七草」の答えと対応するとして伝承は二種類あり芹

と薺のどちらが萩と対応するのでしょうか?

ここからはこれまでの経過や知識や勘をフルに活用させなければなりません。

ともかくヒントになりそうな言葉<芹><ごぎょう><母子草><大根>のイメ

ージ浮かんできました。

<芹>

以前<古今伝授の川菜草>を解いた時に『和訓栞』中の<かはな(略)芹の名と

す>から芹(川の菜草)とし、また『古事記』の海幸山幸神話に登場する<火酢

芹命(ほすせりみこと)>が国巣(くず)の祖とされており、さらに<吉野の葛

><吉野の国巣>という伝承語から<秋の七草>の<葛>は<国巣>を指し葛城

氏や賀茂氏を指しているとしましたが、葛は秋の七草では三番目に詠まれていま

す。

<ごぎょう><母子草>

母子草からイメージしたのは<古今伝授の呼子鳥>を思い出しました。

百済の武寧王の出生譚で、父である蓋鹵王が日本へ派遣する弟の昆支王に、自分

の寵愛していた女をあたえ同行させたが、妊娠中であった彼女は筑紫の各羅島で

出産し、約束通り母子ともに百済に呼び戻されるストーリーです。

御行・御形を<ゴギョウ>と呼びならわす事にこだわり調べてみると、百済の官

位に<五経博士>があり、513年から554年頃まで任那割譲によって領土を拡大し

た百済が大和朝廷にその代償として五経博士を派遣してきました。五経博士は

『易経』『詩経』『春秋』『礼記』に通じた儒学者で、日本の文化輸入に画期的

な意義を持ったといわれています。

ふたつとも百済と関わりがあり、秋の七草の五番目<女郎花>に対応します。

<大根>

出雲の中海に大根島があります。「だいこんじま」と呼びますが、「おおねじま」

の方が相応しいのではないかと以前から思っていました。出雲の神は「大国主命」

「大穴持命」「大己貴命」など神名に<大>が付く上、出雲は<根の国>。有名

な新羅から『国引き』する神話の舞台も<意宇郡(おうぐん)>です。

一方ダイコンは『古事記』で仁徳天皇が皇后に贈った歌に

つぎねふ山城女の木鍬持ち打ちし淤富泥(おほね)、根白の白腕(しろただむき

)枕(ま)かずけばこそ 知らずとも言はめ

とあり、大根を<おほね>と詠んでいます。

古今伝授の稲負鳥(いなおうせどり)を<稲の荷>と考え伏見稲荷縁起に登場する

<白鳥>が稲荷鳥で、出雲と新羅に関係すると解いています。秋の七草に対応する

のは六番目の<藤袴>です。

とすると、芹が三番目、オギョウが五番目、スズシロ(大根)が六番目となり『年中

行事秘抄』の順序と一致します。

一回で済ます予定が長くなりました。続きは次回に。