日本国の成立以前の列島住民として記紀に記されている国栖(くず)族は現在のキルギス(クルグズ族)とルーツを共にしている可能性がありそうですが、

キッカケとなった秦氏の故地とされる弓月城がキルギス国の領域外であることが気になっていました。が、『中国古代の諸民族』(李家正文、木耳社、1991

年)中に載っていた西域図(手書きの地図で制作年代などは不明)の中に<堅昆(けんこん・キルギス)>と表示されている箇所をみつけました。

天山山脈や湖の位置関係が正確に描かれていないので弓月城の位置とは合致しているとは思われませんが、天山山脈の北側に堅昆が存在していた事の証明

にはなると思います。

クルグズ族の発祥の地はシベリアのエニセイ川上流とされバイカル湖の周辺地域ですが、バイカル湖の水のおかげでこの地域の気温は10度ぐらい高く温暖

なため紀元前から丁零(鉄勒・狄励・特勒など音変化した)という遊牧民の名が古地図に記されているが、長い歴史の中で民族の離合集散が繰り返された

結果古代民族の名称は記録に残っていても該当する民族の末裔の実体は不明です。

しかし1970年代から人類遺伝学のⅮNAの解読技術が飛躍的に向上しヒトのルーツをミトコンドリアⅮNA解析によって祖先を遡れるようになりました。

3月に更新したブログでは松本秀雄博士の血液型遺伝子解析によって「日本民族は北方型蒙古系民族に属するもので、その起源はシベリアのバイカル湖畔に

ある。」と結論されていました。さらに興味深い情報が『日本人になった祖先たちーⅮNAから解明するその多元的構造』(篠田謙一・NHKブックスー

2007年)にありました。篠田博士自身が担当されたという茨城県取手市にある中妻遺跡から発掘された古人骨のⅮNA情報です。

「茨城県取手市中妻遺跡からは100体ほどの縄文人骨がまとめて発掘されましたが、そのⅮNA分析を私が担当しました。90年代の終わり頃の話です。

実はあの遺跡に眠る縄文人の多くが持っていたミトコンドリアⅮNAのハブログループがМ10だったのです。特にその中でもバイカル湖周辺のブリヤート

の人たちが持つⅮNA配列はⅮNAデータバンクに登録されておらず私自身はそのことに気が付きませんでした。後にある研究会で国立遺伝学研究所の斎藤

成也さんに会った時に、彼から教えてもらいました。私がⅮNAデータバンクに登録した縄文人のⅮNA配列が、斎藤さんの研究室で解析を進めていたブリ

ヤートの人たちが持つⅮNA配列と一致していることに気がついたということでした。

こうして思わぬきっかけで縄文人と中央アジアの集団との繋がりが見えてきたのです。日本人の出現率はコンマ以下ですが、ハブログループМ12も本土

日本、朝鮮半島そしてチベットに共通するハブログループです。」

ちなみに私は「秋の七草の暗号の萩」は「アラハバキ=荒吐=吐蕃民族=チベット系」と比定しました。

松本秀雄博士の血液型遺伝子解析結果と篠田謙一博士のミトコンドリアⅮNA解析結果がバイカル湖周辺のブリアートの人たちと一致しているという事に

よって、取手の中妻遺跡の縄文人はバイカル湖周辺からはるばる日本列島へ渡って来た人がいた事を証明したのです。

さらに中妻の<つま>は、クルグズ族の土中出生伝承を伝えていた日向の「都萬神社」の<つま>と共通しており何らかの繋がりがあろうと思いました。

彼らが国栖人(クルグズ族)であったなら、朝鮮半島を離れて初めて着いた島(対馬)に<祖神であるクズ魂>を祀ったわけですから対馬を<心の故郷>

として留めていた可能性がありそうです。

すでに3世紀の『魏志倭人伝』に「対馬国」と表記されていますが、永留久恵氏は「日本語呼称では<津の島→つしま>を魏書の編者が漢字の<対馬(つま)

>を当てた。」という説が一般的に通用しているという。つまり<対馬>を<つま>と読むことも許容されているのです。

以前のブログで取り上げていますが、出雲大社の神幸祭に「見逃の神事」と「爪剝祭(つまむぎさい)」という特異な神事があり、夏のお盆の時期に大国主

命が出雲大社を抜け出して、途中で誰とも会わないように細心の注意を払い稲佐の浜へ行き神饌を捧げ、塩掻き島で塩を搔き神事を行う。が、大国主神は隠

身なので別火氏が成り代わって代行する。その間、大社では大国主神に成り代わって祭祀をする出雲国造は大社を離れて一宿する決まりになっているという。

これらは『出雲大社』によると意味不明の神事というが「爪剝祭(つまむぎさい)」をかつては「つまむきの神事」と言って常に清音であったという事から

私は「対馬(つま)向きの神事」であったと思う。お盆の時期でもあり、大国主神が出雲大社を抜けだし、対馬の祖霊への里帰りするのが本来の趣旨であり、

対馬とは海を隔てているために稲佐の浜で執り行うのだろうと推量しました。この場合も対馬を<つま>と呼んでいた例に挙げられるでしょう。

そこで茨城県取手市中妻遺跡の<つま>も、<対馬>と関連するものが残されていないか検索すると、目を見張る記事がありました。

『常陸国風土記』

中の三は筑波郡の項で「握り飯、筑波の国」という諺があるとする。

内容は富士の神と筑波の神、歌垣等。

領域は筑波山南西、毛野川(小貝川)。郡家は筑波山南麓。

本文は現代文で紹介します。

筑波の県は昔、紀の国といった。美麻貴の天皇(崇神天皇)の御代に采女臣の一族が筑箪(つくは)命を、この紀国の国造として派遣した。

筑箪命は「自分の名を、国の名につけて、後の世に伝へたい」といって旧名の紀国を筑箪国と改め、さらに文字を「筑波」とした。

この後に有名な蘇民将来の説話と同じモチーフの祖先の神が富士山と筑波山に宿を請う話が続きますが、直接かかわらないので省略する。

思いがけないことに筑波の郡は崇神天皇の時代に新任の国造が自身の名を国の名としたもので、以前は<紀の国>だったのです。

そこで筑波山南麓の小貝川周辺の地図を検索してみると、筑波山の西の方向に<下妻>があり南下すると現在の鬼怒川と小貝川に挟まれて<中妻>が

ありました。縄文人骨のあった中妻遺跡<つまの地>は御肇国天皇(ハツクニシラススメラミコト)とされる崇神天皇の前代には<紀の国>だったのです。

また『常陸国風土記』総記に「古の<常世(とこよ)国>といへるは、けだし疑ふらくは此の地ならむか」と興味深い発言をしています。

記紀で崇神天皇の次の垂仁天皇が、田道間守(たじまもり)を<常世国>に遣わして非時香果(ときじくのかくのこのみ)をもとめさせたところ、10年後

非時香果と共に縵(かげ)八縵、矛八矛を持ち帰ったが天皇はすでに亡くなられていたので、墓前に捧げ悲しみ泣きさけびながら亡くなってしまった。

<非時香果とは今の橘である。>と記されており、「常世国」とは神仙思想に基づく想像上の理想郷と一般的には考えられています。

当ブログは万葉集の山上憶良詠「秋の七草」は日本の成立に関わった民族または国の名を秘めた暗号であり、それを解くヒントとして設定されていたのは

<同音異義熟語を使い答えを導き出す>こと。このルールに従って一応解いてきましたが、「秋の七草」の七番目の<朝貌(あさがお)の花>と「古今

伝授・三木三鳥」の<下がり苔>を解く過程で<橘三千代・非時香果・橘・常世・秦河勝・聖徳太子・胡朝・泥王国>など今読むと大胆な発想に気恥ずかし

さを覚えますが、日本人のルーツの一つにクルグズ(国栖)族がいた可能性があると知って、それを伝えようとしたのが<朝貌>である事に気がつきました。

朝顔の花は中国原産で奈良時代の日本には無かったと植物誌は伝えていましたが、朝顔の花は朝の間に咲く花ですから<朝顔>と懸けて<朝つ間>という

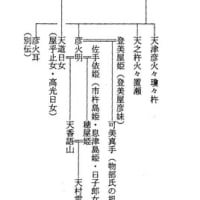

答えを求めていたかも知れません。なぜ<あさつま>が重要かというと『新撰姓氏録』の秦忌寸条(山背国諸蕃)に

「太秦公宿祢と同じき祖、秦始皇帝の後なり。功智王、弓月王、誉田天皇の14年に来朝(まい)りて表(ふみ)をたてまつりて、また、国に帰りて百廿

七県の伯姓(たみ)を率いて帰化(まゐ)り、幷に金銀玉帛種々の宝物を献りき。天皇嘉(め)でたまひて、大和の朝津間の掖上(わきがみ)の地を

賜ひて居らしめたまふ。」

朝妻が特に秦氏の拠点という形跡はないと疑問視されていますが、そこは弓月の民と一緒に帰国した葛城襲津彦を祖とする葛城氏の本拠地である事。曽我

川を挟んで、武内宿禰の後裔氏族・波多氏の本拠地として隣接しており、秦氏と波多氏は同族とする考えもあるようです。

憶良の発想は<あさつま>から秦氏を連想させ、常世の国の非時香果を橘と比定しています。

<たちばな>から<立つ端(はな・物事の始め・最初)>の意味をもたせ、彼らの源郷を<常世>と呼んだと思われます。常世が何処にあるかを示したのが

<弓月国>。西域の天山山脈の北側に弓月国を発見したのは日本の言語学者の佐伯好郎氏ということです。

この<弓月>が<朝貌>の謎解きのキーワードである事を最近気が付きました。

常世の非時香果は<橘>とされますが橘はミカン科ミカン属の常緑小高木で柑橘類の一種であり、学問的にはミカン科ミカン亜科ミカン連の総称ですが、

漢籍由来の言葉ではなく日本での造語だという。ミカンや橘に代表されるが、他にスダチ、キンカン、ワンピ、ユズなど多くの種類があります。

そしてハッとしたのが<ユズ>。

柚子(ゆず)は中国の揚子江上流が原産だとされ、日本の歴史書には飛鳥時代や奈良時代にも栽培されていたと記録されているという。柚子の名前は中国語

の柚(ユ)と実(ズ)を意味する柚子(ユウズイ)が由来だと言われています。

憶良は常世の弓月城(ゆづき)を導き出すための手段として常世の非時香果には<柚子木>を想定したのではないかと思いました。しかし、記紀に採用された

のは<橘>でした。当時朝廷の顔として活躍していたのは橘三千代でした。私が初めに<朝貌>から朝廷の顔として橘三千代を想定したのもあながち間違いで

はなかったようです。

日本人の氏族を語る時に「源平藤橘」を四大氏姓とたやすく口にしますが、彼らのルーツを辿れば広大なアジア規模の壮大なドラマがあったようです。