⑥ 順風満帆な官僚デビュー

神戸・北野天満宮所蔵の道真公座像(土佐光起筆)

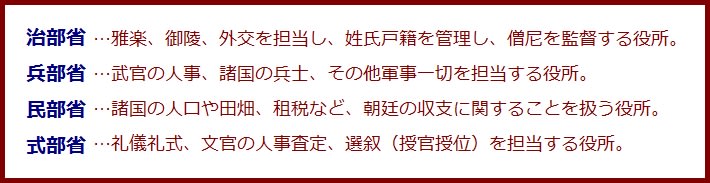

史上最年少の26歳という若さでみごと官僚への関門・方略試をパスした菅原道真公は、翌871(貞観13)年の正月に行われた除目(人事異動)で、外交などを掌る治部省への配属が決まります。菅原道真公は治部省管内の玄蕃寮という部門の次官にあたる玄蕃助という役職につきました。この部署は寺院・僧尼の名簿の管理や、外国から訪れる公使の接待と在京外国人の監督などを担当するところで、今でいうところの外務省と総務省を兼ねたような役所でした。

入省した翌年には渤海国の国王が派遣した使節団を接待する「存問渤海客使」という役に任命されますが、直後に母が亡くなってしまいます。当時の社会は「死穢」を非常に嫌う傾向があり、身内を亡くしたものは喪が明けるまでの1年間は全ての役職から降りなければなりませんでした。この慣例に従って菅原道真公も任務から外れますが、体の弱かった自分のために懸命に観世音菩薩に祈願してくれたり、元服の折に和歌を詠んで将来の栄達を祈ってくれた優しい母の面影を思い浮かべながらの服喪の期間は、さぞかし心乱れる辛い日々だったことでしょう。しかしながら、菅原道真公はわずか4ヵ月後に職場復帰命令を受けて復職、渤海国王への返書の起草を任されました。詩文に造詣が深く、文章得業生時代の猛勉強で大陸の言葉にも長じていた菅原道真公の学識が比類なきものだと高く評価されていた証拠で、最愛の母の死の悲しみを多忙な日々で紛らわしていたのではないでしょうか。

官吏となって中央政界にデビューしてからの菅原道真公は着実に昇進を果たし、わずか3年後の874(貞観16)年には従五位下となって昇殿を許される貴族の仲間入りを果たします。さらに兵部少輔に任じられ、次いで民部少輔に任じられるなど要職を歴任、得意の文才を生かしなら出世を重ねていきます。33歳になった877(元慶元)年には春の除目で式部少輔に、そして10月には菅家累代の伝統である文章博士に任じられます。式部省の次官である「式部少輔」と「文章博士」は文章道における最高職で、ここでも菅原清公公以来3代に渡る輝かしい伝統を守ることになりました。

国の官僚養成の最高機関である「大学寮」に入学を許された優秀な文章生20名を指導する教授である「文章博士」の座はわずかに2つ。文章博士を務めていた巨勢文雄卿が左少弁に任じられて空席が出来るというタイミングにも恵まれましたが、その座に菅原道真公が任じられたのはやはりその優秀な文才と豊かな教養が十分に評価されてのことだと思われます。文章博士のもう一つの座には菅原道真公が方略試を受けたときの担当官だった都良香卿が就いていました。11歳年下の、しかも自らが方略試を担当した菅原道真公が同じ文章博士という役職に選ばれたことには胸中複雑なものがあったと考えられます。翌年には都良香卿が詠んだ詩を菅原道真公が厳しく批判するといった事件も起こっていることから、やはり2人の関係は良好なものではなかったと想像できます。

さらにその2年後の879(元慶3)年には菅原道真公が従五位上に叙せられたことから、それまで従五位下で並んでいた位階までも追い抜かれてしまい、都良香卿は「自らの家柄の低さゆえか…」と嘆いたといわれています。これで落胆したのが原因となったかどうかはわかりませんが、この1ヶ月後に都良香卿は急逝してしまいました。文章博士という要職の突然の欠員を埋める人材が簡単に見つかるはずもなく、それから実に5年もの間、菅原道真公がただ一人文章博士を務めて大学寮での指導を行うという状態が続きます。さすがにこの状況を放置することは望ましいことではなく、欠員補充の請願を行った結果、ようやく右大弁だった橘広相卿が文章博士に任じられて正常な状態に戻ることとなりました。しかし、この長い欠員状態はかえって文章博士の重責を1人で十分こなした菅原道真公の優秀さを証明することになりました。

前回の記事はこちら