2018年07月25日の長正館の定例稽古で、指導者3人が、

切り返しの受け方の足捌きについて三様の見解を示した、と書いた。

見解A

左面を受ける時は元立ちは左足を引く。

右面を受ける時は元立ちは右足を引く。

見解B

左面を受ける時は元立ちは右足を引く。

右面を受ける時は元立ちは左足を引く。

見解C

どちらでも良い。

これには我ながら少なからずショックを受けて、

家に帰って深夜(明け方近く)まで蔵書とネットで調べていた。

古い剣友であるHide.さん(井上秀克氏)の「いちに会」のサイトでは、

記事タイトル:切り返しを受ける側の足運びについて

http://ichinikai.com/bbs7/302032470703125.html

-------------------------------------

切り返しの受け方ですが、

●左面は右半身(左足が後ろ)

●右面は左半身(右足が後ろ)

で「すり足の歩み足」で受けるのが正しい方法です(^^)

そもそも「切返しを受ける」というのは、切返しの実施者も勉強になりますが、元

立ちもたいへん勉強になるんです。左面を受けるときにお右半身になるのは、それ

が打ってきた力を受け止めるのにもっとも自然な形だからです。右面を打ってきた

ときに左足前の左半身になるのも、同様の理由からです。これらは、返し技にも十

分応用の効く体さばき&竹刀さばきなんです。

-------------------------------------

とあり、Hide.さん(井上秀克氏)の書き込みは結論づけている。

youtubeで、切り返しの動画をいくつか見たが、

懸かり手が高速打ちで無い限り、概ね上述(見解A)の通りになっている。

寝る時間を惜しんで、家にあった古い指導書をあれこれ調べてみた。

手持ちの本、10冊ぐらいを見たが、特にどちらの足が前だとか後ろだとか書いていない。

ただ「歩み足」とだけ書いてある。

写真や図入りのものだけ参考にした。

昭和39年、不味堂書店発行の、村上貞次著の「正しい剣道の学び方」は、見解Aである。

ただし半身なのかどうかははっきりしない。

(不味堂書店発行、村上貞次著「正しい剣道の学び方」39頁)

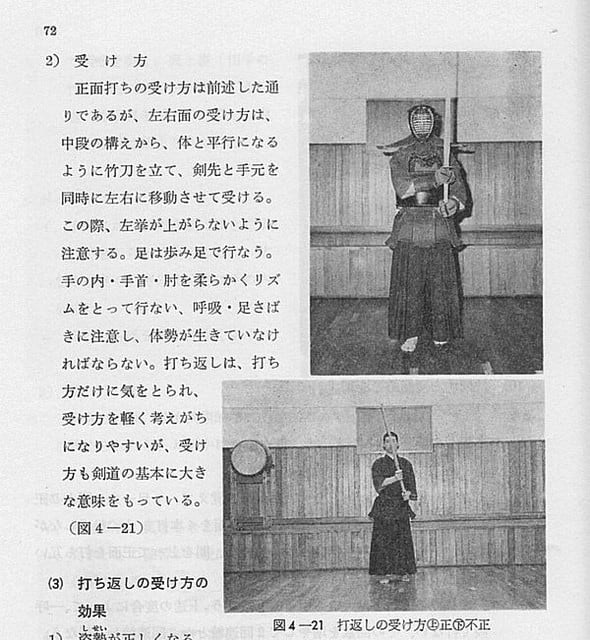

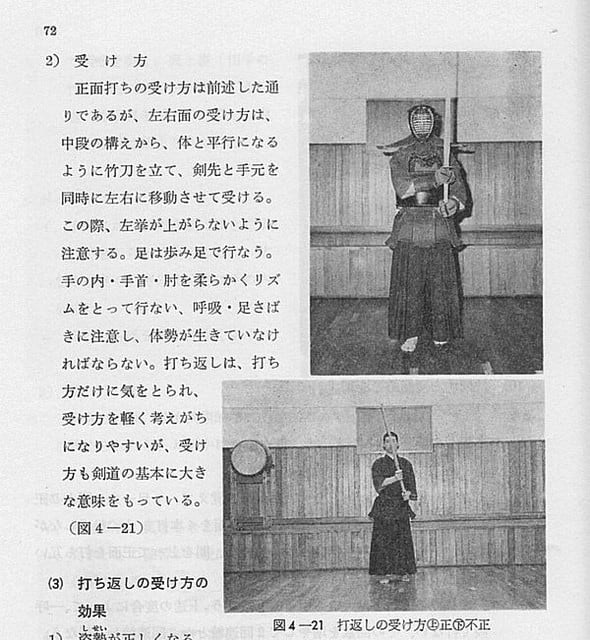

昭和52年、清風学園教育研究所発行の、

国分国友/中寛和著、重岡昇監修の「剣道」も、見解Aである。

ここでは半身の姿勢にはならず、中段姿勢のまま腕だけ左右に移動するようだ。

(清風学園教育研究所発行、国分国友/中寛和著、重岡昇監修「剣道」72頁)

どうやら見解Aが正しいのかな?と思っていたら逆の例があった。

昭和48年、秦流社発行の、原田源次著の「剣道」。

後述するが、写真で見る限り、一応、見解Bであるようだ。

(秦流社発行、原田源次著、「剣道」41頁)

44頁には、説明として、

-------------------------------------

相手の左面を打ってくるのを右足を歩み足で後(前)方に出し、

体をさばき、相手の打ちよい間合いを取る。

次いで相手の右面(注:本では左面とあるが誤植だと判断した)に打ってくるのを今度は

左足を後(前)に移動させ「しない」を前の項と反対側でしっかり支えて、右面を受ける。

-------------------------------------

あれれ? 見解Aとは逆だと思った。

しかし、文中の「(前)」は何? それだと見解Aになるはず。

これはどういうことなんだろうか?

写真では見解Bになっているが、足はどちらでも良いということだろうか?

家にある古い資料とネットの書き込みや動画では何とも判断がつかず、

翌日、出勤して職場に置いてある全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」を見た。

(全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」70頁)

ようやくこれでスッキリした。見解Aが正しい。

これで堂々と、左面を受ける時は左足を引く(前に出る時は右足を前に出す)、

右面を受ける時は元立ちは右足を引く(前に出る時は左足を出す)と指導できる。

懸かり手のスピードが速い場合は、受け手の足が合わせられない場合もあるし、

体格の違いによって歩幅が違い、合わない場合も当然あるだろう。

だから、あくまで「原則としては」というもので良いと思う。

また「相手と完全正対して腕のみ左右に振るのだ」と言う指導者もあるが、

全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」では僅かに半身姿勢であり、

正対姿勢に頑なにこだわることもどうかと思う次第である。

受ける身構えは自然体で問題は無いはずだ。

-------------------------------------

ここからは長正館だけの話である。

そうなると、切り返しを受ける形は、

一刀流の陰と陽の構えに非常に似ていることになる。

(長正館の小野派一刀流「陰の構え」)

注:半身になるのは身体の中心に左拳を置き、攻防自在にするためである。

半身の度合いが大きく、また、竹刀と木刀の違いにより、左拳の位置は若干高くなるが、

明らかに切り返しの受け手の姿勢は、一刀流の陰と陽の構えに準ずるものと考えられる。

陽、陰、陽、陰と、相手の左右の打ち込みを受けるのだと指導すれば理解もしやすい。

笹森順造は小野派一刀流第16代宗家だが、

昭和40年、旺文社発行、笹森順造著の「剣道」の61頁において下記のように書いておられる。

(昔は切り返しを「打ち返し」と呼んでいた)

-------------------------------------

打ち返しの受け方

打ち返しを受けるには、初めは中段より、しないの切先を右または左脇

に少し開き、正面を打たせ、つづいてしないを正しく陽にとって左側面

を受け、次に陰にとって右側面を受け、左右の受けを繰り返して、最後

にしないを開き遠間から正面を打たせる。

-------------------------------------

長正館は笹森順造先生から認可を受けた小野派一刀流の道場である。

まず指導者の見解の相違を解消しなければならないが、

出来るならば長正館での切り返しは、陽と陰で受けると指導したいものだ。

切り返しの受け方の足捌きについて三様の見解を示した、と書いた。

見解A

左面を受ける時は元立ちは左足を引く。

右面を受ける時は元立ちは右足を引く。

見解B

左面を受ける時は元立ちは右足を引く。

右面を受ける時は元立ちは左足を引く。

見解C

どちらでも良い。

これには我ながら少なからずショックを受けて、

家に帰って深夜(明け方近く)まで蔵書とネットで調べていた。

古い剣友であるHide.さん(井上秀克氏)の「いちに会」のサイトでは、

記事タイトル:切り返しを受ける側の足運びについて

http://ichinikai.com/bbs7/302032470703125.html

-------------------------------------

切り返しの受け方ですが、

●左面は右半身(左足が後ろ)

●右面は左半身(右足が後ろ)

で「すり足の歩み足」で受けるのが正しい方法です(^^)

そもそも「切返しを受ける」というのは、切返しの実施者も勉強になりますが、元

立ちもたいへん勉強になるんです。左面を受けるときにお右半身になるのは、それ

が打ってきた力を受け止めるのにもっとも自然な形だからです。右面を打ってきた

ときに左足前の左半身になるのも、同様の理由からです。これらは、返し技にも十

分応用の効く体さばき&竹刀さばきなんです。

-------------------------------------

とあり、Hide.さん(井上秀克氏)の書き込みは結論づけている。

youtubeで、切り返しの動画をいくつか見たが、

懸かり手が高速打ちで無い限り、概ね上述(見解A)の通りになっている。

寝る時間を惜しんで、家にあった古い指導書をあれこれ調べてみた。

手持ちの本、10冊ぐらいを見たが、特にどちらの足が前だとか後ろだとか書いていない。

ただ「歩み足」とだけ書いてある。

写真や図入りのものだけ参考にした。

昭和39年、不味堂書店発行の、村上貞次著の「正しい剣道の学び方」は、見解Aである。

ただし半身なのかどうかははっきりしない。

(不味堂書店発行、村上貞次著「正しい剣道の学び方」39頁)

昭和52年、清風学園教育研究所発行の、

国分国友/中寛和著、重岡昇監修の「剣道」も、見解Aである。

ここでは半身の姿勢にはならず、中段姿勢のまま腕だけ左右に移動するようだ。

(清風学園教育研究所発行、国分国友/中寛和著、重岡昇監修「剣道」72頁)

どうやら見解Aが正しいのかな?と思っていたら逆の例があった。

昭和48年、秦流社発行の、原田源次著の「剣道」。

後述するが、写真で見る限り、一応、見解Bであるようだ。

(秦流社発行、原田源次著、「剣道」41頁)

44頁には、説明として、

-------------------------------------

相手の左面を打ってくるのを右足を歩み足で後(前)方に出し、

体をさばき、相手の打ちよい間合いを取る。

次いで相手の右面(注:本では左面とあるが誤植だと判断した)に打ってくるのを今度は

左足を後(前)に移動させ「しない」を前の項と反対側でしっかり支えて、右面を受ける。

-------------------------------------

あれれ? 見解Aとは逆だと思った。

しかし、文中の「(前)」は何? それだと見解Aになるはず。

これはどういうことなんだろうか?

写真では見解Bになっているが、足はどちらでも良いということだろうか?

家にある古い資料とネットの書き込みや動画では何とも判断がつかず、

翌日、出勤して職場に置いてある全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」を見た。

(全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」70頁)

ようやくこれでスッキリした。見解Aが正しい。

これで堂々と、左面を受ける時は左足を引く(前に出る時は右足を前に出す)、

右面を受ける時は元立ちは右足を引く(前に出る時は左足を出す)と指導できる。

懸かり手のスピードが速い場合は、受け手の足が合わせられない場合もあるし、

体格の違いによって歩幅が違い、合わない場合も当然あるだろう。

だから、あくまで「原則としては」というもので良いと思う。

また「相手と完全正対して腕のみ左右に振るのだ」と言う指導者もあるが、

全日本剣道連盟発行「剣道指導要領」では僅かに半身姿勢であり、

正対姿勢に頑なにこだわることもどうかと思う次第である。

受ける身構えは自然体で問題は無いはずだ。

-------------------------------------

ここからは長正館だけの話である。

そうなると、切り返しを受ける形は、

一刀流の陰と陽の構えに非常に似ていることになる。

(長正館の小野派一刀流「陰の構え」)

注:半身になるのは身体の中心に左拳を置き、攻防自在にするためである。

半身の度合いが大きく、また、竹刀と木刀の違いにより、左拳の位置は若干高くなるが、

明らかに切り返しの受け手の姿勢は、一刀流の陰と陽の構えに準ずるものと考えられる。

陽、陰、陽、陰と、相手の左右の打ち込みを受けるのだと指導すれば理解もしやすい。

笹森順造は小野派一刀流第16代宗家だが、

昭和40年、旺文社発行、笹森順造著の「剣道」の61頁において下記のように書いておられる。

(昔は切り返しを「打ち返し」と呼んでいた)

-------------------------------------

打ち返しの受け方

打ち返しを受けるには、初めは中段より、しないの切先を右または左脇

に少し開き、正面を打たせ、つづいてしないを正しく陽にとって左側面

を受け、次に陰にとって右側面を受け、左右の受けを繰り返して、最後

にしないを開き遠間から正面を打たせる。

-------------------------------------

長正館は笹森順造先生から認可を受けた小野派一刀流の道場である。

まず指導者の見解の相違を解消しなければならないが、

出来るならば長正館での切り返しは、陽と陰で受けると指導したいものだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます