早いですね~~~

10月も最終日。2017年も残り少なくなりました。

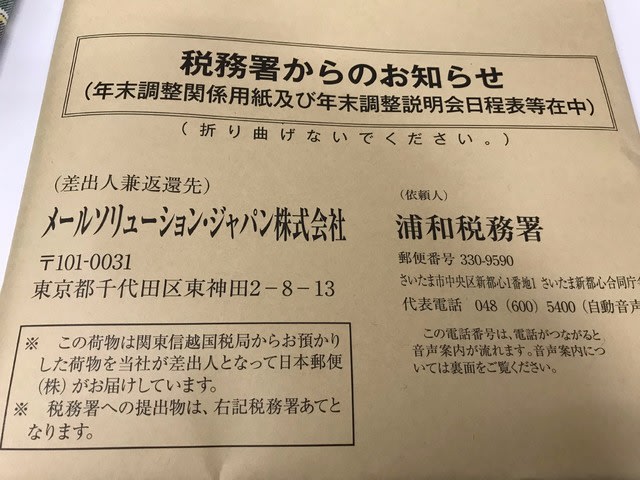

毎年のことではありますが、法人、個人事業主の方へ「税務署からのお知らせ」

届いてますか?

10月に所轄の税務署の名前で年町調整、法定調書、支払調書などの書類が送られます。

*税務署からのお知らせ

*平成29年分年末調整説明会のお知らせ

*平成29年分年末要請のしかた

*平成30年分源泉徴収税額表(今年度の改正はありません)

*源泉税の納付書(納期の特例を選択していると3枚、毎月納付は12枚)

*給与支払報告書(源泉徴収票)(緑とオレンジ)

*平成30年度(29年分)給与支払報告書(総括表)(市区町村へ住民税の申告で使います)

*平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成30年分源泉徴収簿(同封されていない税務署もあります)

*給与支払報告書の提出について

*不動産の使用料等の支払調書

*市区町村役所所在地便覧

*給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

*国税の納付はダイレクト納付をご利用ください。

だいたい以上のような芳が入っています。

所轄税務署により入っていないものもありますが国税庁のサイトよりダウンロードできます。

又は、説明会で配布されるところもあるようです。

8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月11日

8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月11日

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日 5月はさわやかな季節になりますね

5月はさわやかな季節になりますね