ラフォーレミュージアム原宿で開催されている「ヘルベチカの過去・現在・未来」展へ行った。画像は入場券。

ヘルベチカ(Helvetica)とは、書体の名前だ。

展示は、この書体の説明パネルやヘルベチカを使った様々な製品、そこにはレコードジャケットもある---を並べての展示と併せてドキュメンタリー映画「ヘルベチカ~世界を魅了する書体」(監督:ゲーリー・ハストウィット)を上映していた。この映画がとても面白い。

Webサイトの説明をそのまま引用しよう(いずれ期間が過ぎれば消えてしまうだろうから)。

begin

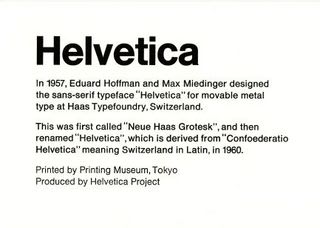

Helveticaとは

1957 年に、スイスのハース鋳造所でエドワード・ホフマンとマックス・ミーディンガーによって

デザインされたと言われているサンセリフ系(※)のローマ字書体、ヘルベチカ。当初はノイエ・

ハース・グロテスクと呼ばれていましたが、1960 年に改名。以降、様々な形で改良、そして

ファミリーを増やしながら、世界中で爆発的に普及。

ヘルベチカ (Helvetica) の語源は、ラテン語で"スイス"という意味があり(スイス連邦のラテン

語正式名は Confoederatio Helvetica)、今でもスイスを連想させる書体として親しまれてい

ます。

誕生後約50年が経過するヘルベチカは、現代においても、文化・国家の壁を越え、多くの

シーンで用いられています。日本においては1964 年の東京オリンピックではじめて制定書体

となり、日常生活の身近なところでヘルベチカを目にする事ができます。また、コーポレート・

タイプ(企業の制定書体)としても多用されています。

デジタル時代を迎えた現在も、No.1 の普及率を誇る書体であり、つまり、世界で最も愛されて

いる書体、それがヘルベチカです。

end.

こういった説明も大事だが、実際にどのような書体か。それは極めて身近である。

例えば

最近、社名を変えたパナソニックの社名ロゴ

スポーツ飲料 ポカリスウェットの 製品ロゴ

ドイツの車 BMWのプロペラを示すロゴの文字

FENDIのロゴ など

実際には、それこそ様々なところで使われていて、例をあげてもきりがない。それほど書体として幅広く浸透している。

そしてなによりもコンピュータの書体(フォント)だ。Macにはこのフォントが入っている。Windowsにはない...しかしArialが入っている。映画ではHelveticaクローンといっていた。

映画は、この書体を生み出した活字工場(1957年スイス)の様子だけでなく、この書体について様々な意見を持ったヒト、評論家、グラフィック・デザイナ、フォント・デザイナなど20名近くのインタビューそしてこの書体を使った様々な製品やそして街角などで見られる様で構成されている。

特に面白かったのは、インタビューの部分。

フォント・デザイナーらしき2人の話として、フォントについて話す際に、フォントそのもののイメージを伝えるフォント用語(?)が少なく、他のものに例えて話すと言っていた。例えば「サティのようではなく、ドビュッシーのように」などだ!

歴史としては比較的新しく、また際立った個性を主張するのではなく、中性的、中立的そして機能性を感じさせる書体であるHelveticaに対する意見として、少数ながらネガティブなものあるが、大多数はこの書体の素晴らしさを語っている。それだけこの書体が優れていることの証でもあろう。

====================

普段使う日本語でも、文中に数字や英文字を使うことは多い。

そのような場合、なぜ全角を使うのかが不思議(A B C ではなく A B C であり 1 2 3 ではなく 1 2 3 だ)というか、見ていると美しくない、といつも思う。

また、Wordなどの文書で、日本語と英単語(技術文書などでは多い)が混在するときに、この英単語に対して、日本語用のフォントが指定されている(例えばMSゴシックとか)ケースが多い。これなども、日本語用とは別に英数字に対して、欧文フォントを指定するだけですっきりとした見栄えになるのだが、といつも思う。

メールにWordファイルで送りつけてくる輩も多い。そのほとんどは、わざわざWordファイルでなく、プレーンなテキストファイルで十分なのにもかかわらずだ。

テキストファイルであるならば、grepなどのコマンドで、複数ファイル(大量にあってもかまわない)を対象に検索を実行できる、、それも極めて短時間に---という利点もあるのにな、といつも思う。