タカラジェンヌ、なぜストを起こせない

この見出しに「そうだなー」と思い、続きを読みたかったのですが、有料会員ではないので残念と思いつつ……。

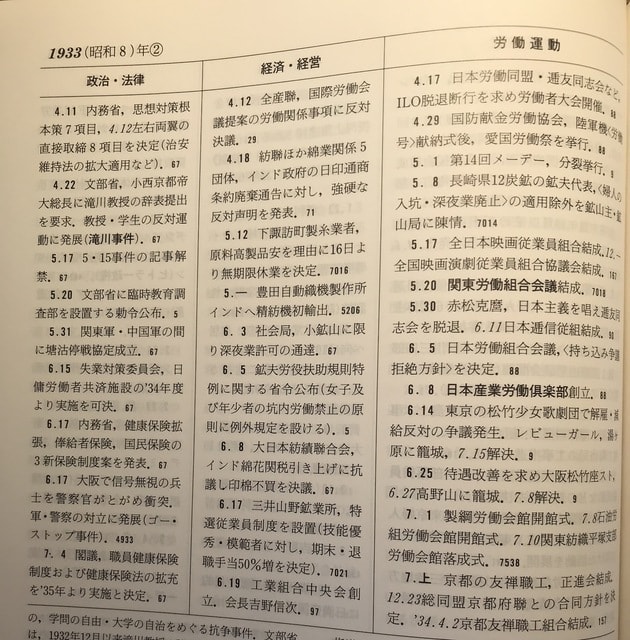

年表に出ているかと手近の年表を開いてみました、1933(昭和8)年です、私の生まれる4年前というよりその年の2月20日は小林多喜二が築地署で特高刑事による拷問を受け殺された年です。

その年表には出ていませんでした。

大きな年表を取り出しました、出ていました。

これです、

「労働運動」欄の

6・25 待遇改善を求め大阪松竹座スト、6.27高野山に籠城、7・8解決

とあります、その月の14日には、

6・14 東京の松竹少女歌劇団で解雇・減給反対の争議発生、レビューガール、湯ヶ原に籠城、7・15解決。

メールに先程入ってきた仲間からの写真です、クリックして見て下さい。

以下の3枚は写真です。

https://photos.app.goo.gl/9e2A

https://photos.app.goo.gl/sgS4

https://photos.app.goo.gl/D1XS

こちらは東京新聞の発信です、

今日雑誌「前衛」を買ってきて開いて、この2本の記事に目がとまりました、

出掛ける前に読んでいたのが、これでした。

自民党の派閥裏金事件を告発した神戸学院大学の上脇教授の「思い」は47NEWSのいちばん最後に語られるこの言葉です、

この全文は、ニュースを見て頂くとして最後の部分ですがこの部分、

『二度と戦争を起こさない国にするにはどうすればよいか。政権をしっかり監視し、暴走を防がなくてはいけない。それには、議会制民主主義を実現し、政策選挙で選ばれる議員を増やし「国会に緊張感を与えなくてはいけない」』

正にその通りだと思います。

「前衛」の記事のなかの上脇教授の「しんぶん赤旗 日曜版」との連携プレーについては、記事をよく読んで紹介します。

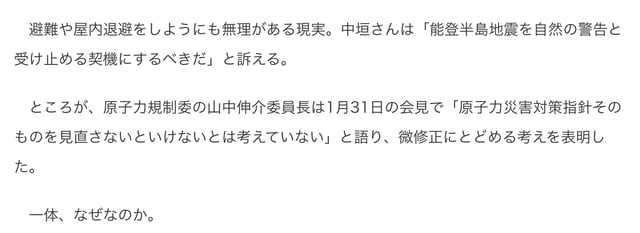

能登半島地震の被災者が身をもって知った怖れ、その人の立場に立ってこの記事を読み、「一体、なぜなのか。」記者と共に考えます。

昨日の「つぶやき」の続きになりますが、能登半島地震に際してのNHKテレビ、ラジオでの避難への呼び掛けが偶々当事者のアナウンサーの尽力に依るものではない事を、これによって知りました。

この放送について大きな反響があったことはネットで知っていましたが,先ほど視聴することが出来ました、多くの人と同じに感銘を受けました。

改めて公共放送の役割りなど、考えることが出来ました。

30日の「しんぶん赤旗」のコラムですが、

本文です、

岸田文雄首相の年頭記者会見では、能登半島地震との関連で原発に対する質問が出たが、首相がそれに答えることはなかった。

1970年代には、能登半島に二つの原発建設の計画があった。一つは珠洲原発であるが、住民の根強い反対運動によって中止に追い込まれた。もう一つの志賀原発は、1993年に営業運転を始めたが、3・11福島原発事故後停止していた。その志賀町は、最大震度7であった。

北陸電力は、地震の直後、「異常なし」と発表したが、その後も地震が続発するなかで、配管が壊れて2万㍑以上の油漏れ、核燃料プールの水の飛散、外部電源の損傷などが明らかになった。周辺のモニタリングポストも壊れていて、機能していなかったこともわかった。原子力規制庁は「大きな異常はない」と言う。

3・11後、志賀原発の直下に活断層があるという専門家の意見に対して、原子力規制委員会は、その「可能性が否定できない」と認めていたが、政府が原発政策を転換した後にその見解を覆し、北陸電力は26年1月の再稼働をめざしている。 経団連の十倉雅和会長も、昨年11月に志賀原発を視察し、一刻も早い再稼働を訴えた。 しかし、必要なのは再稼働ではなく、廃炉の決断である。 (梟)

こちらは「朝日新聞digital」から、