靈山朝日嶽神社(れいざんあさひたけじんじゃ)。

場所:山形県西村山郡朝日町大字立木字朝日嶽1039-1。「朝日町役場」付近から山形県道289号線(白滝宮宿線)を西~南西へ進み、「白滝」の先も道なりに南下、宿泊施設「朝日鉱泉ナチュラリストの家」が登山口(駐車場あり)。そこから「鳥原山」山頂(標高1430m)へは登山道を約3時間、「大朝日岳」山頂(標高1870m)には更に約4時間。「鳥原山」手前の「鳥原小屋」隣に「靈山朝日嶽神社」の社殿(里宮)があり、「大朝日岳」下の「大朝日小屋」手前の小ピーク(標高1769m)に「靈山朝日嶽神社」の奥社の石碑と石祠がある。なお、「朝日鉱泉」までの途中の道路は冬季閉鎖のほか、自然災害による通行止めもあるので、注意。

伝承によれば、白鳳8年(668年)、修験道の祖・役小角(役行者)が「朝日連峰」(「朝日岳」・「朝日山」という名の山は多いため、区別して「朝日連峰」と称することが多い。山形県と新潟県に跨る南北60km・東西30kmという巨大な山塊である。火山ではないため、所謂「温泉」がない。)を開山し、主峰「大朝日岳」の山頂に天照大御神を、「西朝日岳」山頂(「奥朝日岳」ともいう。標高1814m)に建御名方神を、その他の山々にもそれぞれ神を祀った。24年後に再度来山し、弟子の覺道を山麓に留めて、諸神に奉仕させたとされる。現在の「朝日連峰」には宗教色が殆ど無いが、かつての「朝日修験」は最盛時には山麓等に3千以上の寺院宿坊があったという。しかし、「朝日修験」のあまりに強大な勢力に加え、「承平・天慶の乱」(平安時代中期)の平将門の残党や「治承・寿永の乱(源平合戦)」(平安時代末期)の平家落人が「朝日連峰」山麓に流入していたとされることから、鎌倉幕府の執権・北条時頼(最明寺入道)が「朝日修験」に対して弾圧を加え、「朝日大権現」の堂塔を破却したり、仏像仏具等を廃棄したりしたため、「朝日修験」は廃絶したとされる。当神社は、明治10年、「鳥原山」に復興されたもので、現在の祭神は天照大日霊貴尊(アマテラスオオヒルメムチ)と建御名方命(タケミナカタ)。

さて、「日本三代実録」貞観12年(870年)条にある「出羽国の白磐神と須波神に従五位下を授けた」という記事の「須波神」が当神社に当たる(国史現在社)とする説がある。同時に神階授与された「白磐神」を「(村山)葉山」山頂に鎮座する「白磐神社」(2016年3月26日記事)に比定するのがほぼ通説化しているが、「須波神」の方は難解である。「出羽三山」(式内社「月山神社」(2015年1月17日記事)・「出羽神社」(2015年1月31日記事))や「(村山)葉山」(「白磐神社」)の修験と並んで強勢を誇ったという「朝日修験」の神が歴史に現れないはずがない、という発想なのだろうが、論拠に乏しいように思われる。そもそも、「須波神」といえば、信濃国一宮「諏訪大社」(現・長野県諏訪市)がまず思い浮かぶ。「日本書紀」の持統天皇5年(691年)の記事に「使者を遣わして、龍田の風神、信濃の須波・水内等の神を祭らせた」とあるが、その「須波」の神が「諏訪大社」のことであるとされている。ただ、「諏訪大社」については、平安時代の「延喜式神名帳」には「南方刀美神社」、「日本三代実録」には「建御名方富命神社」(貞観7年(865年)記事)となっていて、上記の「日本三代実録」貞観12年記事の「須波神」が「諏訪大社」の神と同じなのか、という疑問がある。「秋田の神々と神社」の著者・佐藤久治氏によれば、出羽国の他の式内社・式外社が、いずれも山や(温)泉など自然神が元になっていて、「須波神」だけが建御名方命という人格神ではありえない、また、出羽国で「諏訪神社」が祀られるようになるのは中世以降だろうと示唆している。また、「朝日修験」というように、天照大神が主神だったと思われるのに、何故「須波神」だけに神階授与されるのかという疑問もある。「須波」というと「諏訪」をまず連想するのが当然ではあるが、「阿須波神」という神もある。阿須波神は大年神の子神で、宮中の神として「座摩巫祭神五座」(「延喜式神名帳」)の5柱のうちに名がある。また、山城国一宮「賀茂別雷神社」(現・京都府京都市)の境内社の1つに「須波神社」(祭神:阿須波神)があり、これが山城国式内社「須波神社」の論社になっているが、江戸時代までは「諏訪神社」と称されていたという。また、越前国式内社「足羽神社」(現・福井県福井市)は、表記は違うが、「アスワ」と読み、継体天皇と阿須羽神など宮中座摩五座の神を祀っている。「須波神」が阿須波神なら、その神を信奉する人々が越前国から日本海を渡って出羽国まで到来したかもしれない。一方、人格神ではないとすると、地形由来の地名を採ったか、ということだが、「白磐(白岩)」と違って、出羽国域内に「スワ」という著名な遺称地は見当たらない。現在、「スワ」という地名は殆どが、その地に勧請された「諏訪神社」に由来するものと思われる。一般的には、「スハ」・「スワ」と呼ぶ地形は、「沢(サワ)」が訛ったもの、「州曲(スワ)」で河川の氾濫原・曲流地とかで、崖地、谷、低湿地などをいうらしい。「諏訪神社」と関係がない「スワ」を探すのは中々難しいのが実情である。

「朝日鉱泉ナチュラリストの家」さんのHP

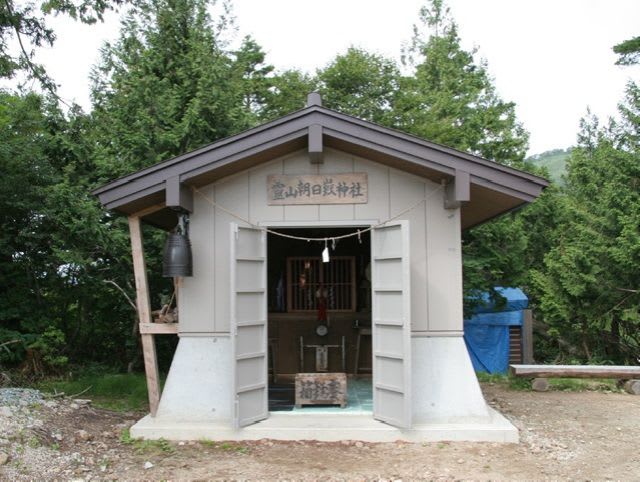

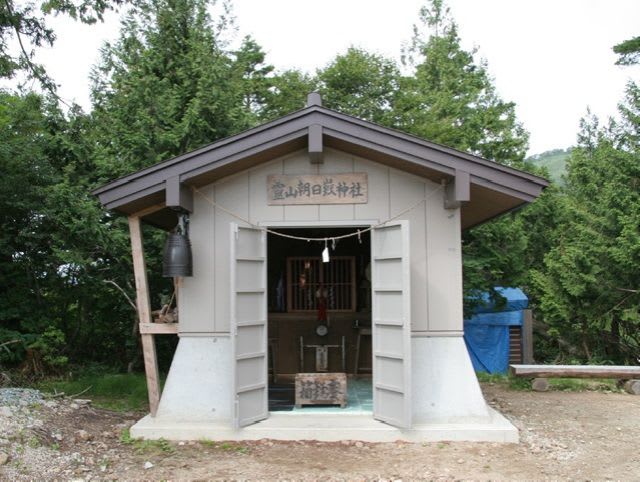

(お断り:現地に見に行くのを旨にしていましたが、日帰りが難しいので、諦めました。画像はネット上にあるものをお借りしました。)

参考画像1:「靈山朝日嶽神社」里宮

参考画像2:同上、奥宮の石碑

参考画像3:同上、奥宮の石祠

場所:山形県西村山郡朝日町大字立木字朝日嶽1039-1。「朝日町役場」付近から山形県道289号線(白滝宮宿線)を西~南西へ進み、「白滝」の先も道なりに南下、宿泊施設「朝日鉱泉ナチュラリストの家」が登山口(駐車場あり)。そこから「鳥原山」山頂(標高1430m)へは登山道を約3時間、「大朝日岳」山頂(標高1870m)には更に約4時間。「鳥原山」手前の「鳥原小屋」隣に「靈山朝日嶽神社」の社殿(里宮)があり、「大朝日岳」下の「大朝日小屋」手前の小ピーク(標高1769m)に「靈山朝日嶽神社」の奥社の石碑と石祠がある。なお、「朝日鉱泉」までの途中の道路は冬季閉鎖のほか、自然災害による通行止めもあるので、注意。

伝承によれば、白鳳8年(668年)、修験道の祖・役小角(役行者)が「朝日連峰」(「朝日岳」・「朝日山」という名の山は多いため、区別して「朝日連峰」と称することが多い。山形県と新潟県に跨る南北60km・東西30kmという巨大な山塊である。火山ではないため、所謂「温泉」がない。)を開山し、主峰「大朝日岳」の山頂に天照大御神を、「西朝日岳」山頂(「奥朝日岳」ともいう。標高1814m)に建御名方神を、その他の山々にもそれぞれ神を祀った。24年後に再度来山し、弟子の覺道を山麓に留めて、諸神に奉仕させたとされる。現在の「朝日連峰」には宗教色が殆ど無いが、かつての「朝日修験」は最盛時には山麓等に3千以上の寺院宿坊があったという。しかし、「朝日修験」のあまりに強大な勢力に加え、「承平・天慶の乱」(平安時代中期)の平将門の残党や「治承・寿永の乱(源平合戦)」(平安時代末期)の平家落人が「朝日連峰」山麓に流入していたとされることから、鎌倉幕府の執権・北条時頼(最明寺入道)が「朝日修験」に対して弾圧を加え、「朝日大権現」の堂塔を破却したり、仏像仏具等を廃棄したりしたため、「朝日修験」は廃絶したとされる。当神社は、明治10年、「鳥原山」に復興されたもので、現在の祭神は天照大日霊貴尊(アマテラスオオヒルメムチ)と建御名方命(タケミナカタ)。

さて、「日本三代実録」貞観12年(870年)条にある「出羽国の白磐神と須波神に従五位下を授けた」という記事の「須波神」が当神社に当たる(国史現在社)とする説がある。同時に神階授与された「白磐神」を「(村山)葉山」山頂に鎮座する「白磐神社」(2016年3月26日記事)に比定するのがほぼ通説化しているが、「須波神」の方は難解である。「出羽三山」(式内社「月山神社」(2015年1月17日記事)・「出羽神社」(2015年1月31日記事))や「(村山)葉山」(「白磐神社」)の修験と並んで強勢を誇ったという「朝日修験」の神が歴史に現れないはずがない、という発想なのだろうが、論拠に乏しいように思われる。そもそも、「須波神」といえば、信濃国一宮「諏訪大社」(現・長野県諏訪市)がまず思い浮かぶ。「日本書紀」の持統天皇5年(691年)の記事に「使者を遣わして、龍田の風神、信濃の須波・水内等の神を祭らせた」とあるが、その「須波」の神が「諏訪大社」のことであるとされている。ただ、「諏訪大社」については、平安時代の「延喜式神名帳」には「南方刀美神社」、「日本三代実録」には「建御名方富命神社」(貞観7年(865年)記事)となっていて、上記の「日本三代実録」貞観12年記事の「須波神」が「諏訪大社」の神と同じなのか、という疑問がある。「秋田の神々と神社」の著者・佐藤久治氏によれば、出羽国の他の式内社・式外社が、いずれも山や(温)泉など自然神が元になっていて、「須波神」だけが建御名方命という人格神ではありえない、また、出羽国で「諏訪神社」が祀られるようになるのは中世以降だろうと示唆している。また、「朝日修験」というように、天照大神が主神だったと思われるのに、何故「須波神」だけに神階授与されるのかという疑問もある。「須波」というと「諏訪」をまず連想するのが当然ではあるが、「阿須波神」という神もある。阿須波神は大年神の子神で、宮中の神として「座摩巫祭神五座」(「延喜式神名帳」)の5柱のうちに名がある。また、山城国一宮「賀茂別雷神社」(現・京都府京都市)の境内社の1つに「須波神社」(祭神:阿須波神)があり、これが山城国式内社「須波神社」の論社になっているが、江戸時代までは「諏訪神社」と称されていたという。また、越前国式内社「足羽神社」(現・福井県福井市)は、表記は違うが、「アスワ」と読み、継体天皇と阿須羽神など宮中座摩五座の神を祀っている。「須波神」が阿須波神なら、その神を信奉する人々が越前国から日本海を渡って出羽国まで到来したかもしれない。一方、人格神ではないとすると、地形由来の地名を採ったか、ということだが、「白磐(白岩)」と違って、出羽国域内に「スワ」という著名な遺称地は見当たらない。現在、「スワ」という地名は殆どが、その地に勧請された「諏訪神社」に由来するものと思われる。一般的には、「スハ」・「スワ」と呼ぶ地形は、「沢(サワ)」が訛ったもの、「州曲(スワ)」で河川の氾濫原・曲流地とかで、崖地、谷、低湿地などをいうらしい。「諏訪神社」と関係がない「スワ」を探すのは中々難しいのが実情である。

「朝日鉱泉ナチュラリストの家」さんのHP

(お断り:現地に見に行くのを旨にしていましたが、日帰りが難しいので、諦めました。画像はネット上にあるものをお借りしました。)

参考画像1:「靈山朝日嶽神社」里宮

参考画像2:同上、奥宮の石碑

参考画像3:同上、奥宮の石祠

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます