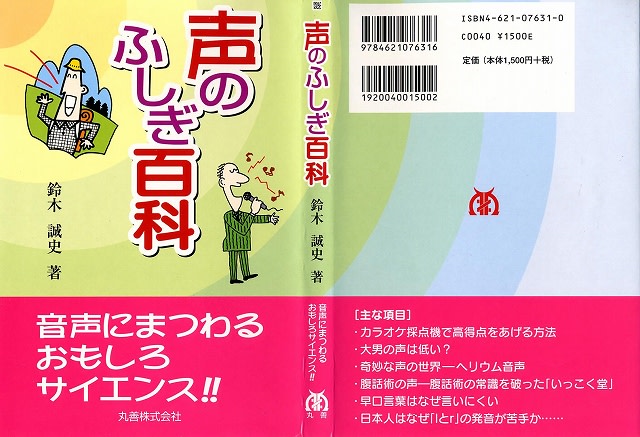

“声のふしぎ百科”、162p、丸善、2005年9月、1,575円

動物とヒトの差の一つは、声を持つ事と言われます。私たちは、成長の過程で、言葉を覚えます。しかし、その何年かで覚える言葉は、長いヒトの歴史の賜です。ただ、声について知っている人は少ないようです。

ところで、家庭や街には合成音が溢れ、一部のキカイは音声でコントロール出来ます。一方、自動通訳の研究も進んでいます。声の変換がおこなわれ、声からの話者の推定や、画像からの音声合成がジャーナリズムをにぎわすこともあります。ただ、これらには、怪しい説が多いようです。

私は、半世紀にわたって、声について、いろいろな立場から研究を行ってきました。そこで、研究の成果に基づき、声についての正しい知識を紹介することを考えました。

本書は、街に溢れている音声情報処理の成果?や、みなさんが声について疑問に思っているトピックを中心に、取り上げています。たとえば、「録音した自分声は他人のように聞こえる」、「早口ことばがいいにくい理由」、「大声コンテストに勝つには」から、「カラオケ採点機で高得点を上げるには」などがあります。

また、声が作られる原理、声の性質や声に関わる種々の技術(音声認識、合成など)を、出来るだけ平易に紹介します。音声情報処理の現状の理解を助け、一部の誤解を解くことが出来れば幸いです。

電子情報通信学会誌(2006年5月)、音声言語医学会誌(2006年7月)、日本音響学会誌(2008年1月)の書評では、過分の評をいただきました。

なお、この本の内容を織り込んで、聴衆のリクエストで話しを進める、レクチャ オン デマンド(11月27日のブログで説明)を行っています。

動物とヒトの差の一つは、声を持つ事と言われます。私たちは、成長の過程で、言葉を覚えます。しかし、その何年かで覚える言葉は、長いヒトの歴史の賜です。ただ、声について知っている人は少ないようです。

ところで、家庭や街には合成音が溢れ、一部のキカイは音声でコントロール出来ます。一方、自動通訳の研究も進んでいます。声の変換がおこなわれ、声からの話者の推定や、画像からの音声合成がジャーナリズムをにぎわすこともあります。ただ、これらには、怪しい説が多いようです。

私は、半世紀にわたって、声について、いろいろな立場から研究を行ってきました。そこで、研究の成果に基づき、声についての正しい知識を紹介することを考えました。

本書は、街に溢れている音声情報処理の成果?や、みなさんが声について疑問に思っているトピックを中心に、取り上げています。たとえば、「録音した自分声は他人のように聞こえる」、「早口ことばがいいにくい理由」、「大声コンテストに勝つには」から、「カラオケ採点機で高得点を上げるには」などがあります。

また、声が作られる原理、声の性質や声に関わる種々の技術(音声認識、合成など)を、出来るだけ平易に紹介します。音声情報処理の現状の理解を助け、一部の誤解を解くことが出来れば幸いです。

電子情報通信学会誌(2006年5月)、音声言語医学会誌(2006年7月)、日本音響学会誌(2008年1月)の書評では、過分の評をいただきました。

なお、この本の内容を織り込んで、聴衆のリクエストで話しを進める、レクチャ オン デマンド(11月27日のブログで説明)を行っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます