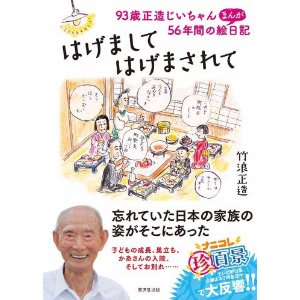

テレビ番組(ナニコレ珍百景)で、著者の正造おじいちゃんが56年間

大学ノートに綴った絵日記が紹介されたのを見て、もしこの絵日記が出版されたら

ぜひ読んでみたいと思っていました。

「3丁目の夕日」を思い浮かべる情景から、最近の正造おじいちゃんの生活までが

ほのぼのとしたタッチで、描かれています。

ニコニコしたり、うるうるしたり、飽きずに一気に読み終えてしまいました。

正造おじいちゃんは93歳だそうですが、

長生きの秘訣は、ユーモアと、年をとっても色気とスケベ心を持つことなんだな~、

失礼ながら?そう思ってしまうユニークな正造おじいちゃんの日記なのでした

「はげまして はげまされて ~93歳正造じいちゃん 56年間のまんが絵日記~」

また読みたい度:★★★★☆

10月も終わりですね~。

秋ですね~。

今年は、読書の秋、食欲の秋、ときたまスポーツの秋・・・といきたいな~

図書館で予約していた本「下町ロケット」(池井戸潤:著/小学館)の順番が回ってきたので、

早速受け取りに。

H23年上半期の直木賞を受賞したこの作品。

下町の中小企業が取得した特許を巡る物語。

中小企業VS大企業の図式

経営者の悩み

家族との関係

モノヅクリにかけるプライド

もろもろのテーマが絡み合って、本当に面白い1冊で、一気に読んでしまいました

途中出てくる台詞(P65引用)

「この世の中には二つの規律がある。それは倫理と法律だ。俺たち人間が滅多なことで人を

殺さないのは、法律で禁止されているからじゃない。そんなことをしたらいけない、という倫理に

支配されているからだ。だが会社は違う。会社に倫理など必要ない。会社は法律さえ守って

いれば、どんなことをしたって罰せられることはない。」

最近、憤りを感じるもろもろのニュースも、こんな感じで「法律さえ守っていればいい」って発想から

こんなことしているんだろうな~。しかも穴だらけのザルみたいな法律を。

「ディズニーランドで本当にあった心温まる話」というサブタイトルがついている

この本は、言ってしまえばそのまんま、ディズニーリゾートであった心温まる

エピソードを紹介した本です。

※出版後、この本で紹介されているエピソードのほとんどがネットからの盗用であったことが

明るみになって、流通からは姿を消した曰くつきの本ですが、まあ、エピソードそのものは

実際にディズニーリゾートであったことだから・・・ということで流してくださいな。

今年、震災の影響で、長期間の休園を余儀なくされたディズニーランド&シーでしたが

営業が再開されたときのニュースで、泣いて喜ぶゲスト(ディズニーランドではお客さんの

ことをゲスト、従業員のことをキャストと呼びます)がたくさん映し出されていました。

大泣きしてミッキーに抱きつく男性。

年間パスポートを持ち、足繁くディズニーランドに通っていた彼も、営業再開を心待ち

にしていた1人。

正直、この映像を見て、「いい年した大の男が、大丈夫かいな」と、辛口の感想を持ち

ましたけど、実際にディズニーリゾートを訪れてみると、そのホスピタリティのレベルの

高さにビックリさせられます。

いつも笑顔でハキハキ、きびきび。

「うぃ~、暑いな~」とか「だりぃな~」とかいう素振りは微塵もみせずに、徹底的に

ゲストが喜ぶことを「自分で」考えて行動できるキャストはすごいなーと、しみじみ

思います。

その究極の「そこまでやるか」的なエピソードも紹介されているのが、今回読んだ本

「最後のパレード」です。

ゲストの幸せを一番に考え行動するキャラクターやキャストから、たくさんの感動を

もらったのは、この本で紹介されたエピソードに登場する人だけでなく、

営業再開当日に泣いて喜んだ男の人から一見さんのお客さんまで、本当にたくさん

いるんだろうなあと思います。

ちなみにディズニーランドの1デーパスポートは大人6,300円、中学・高校生で5,300円、

幼児・小学生は4,100円。

1人分ならまあまあと思うけど、家族みんなで・・・・って考えると・・・・

夢を買うお値段はお高いんです、やっぱり。

図書館で「山小屋ごはん」という本を借りてきました。

---

山小屋ごはん(松本理恵/山と渓谷社)

各地の山小屋のこだわりメニューと、それに関わる人、背景などなどを

おいしそうな写真とともに綴った本です。

中には、高尾周辺の茶屋の「けんちん汁」や丹沢:鍋割山荘の「鍋焼きうどん」

など、日帰りハイカーも食べられるメニューもあるので、食事つきの小屋泊は

あまりしたことがない私でも、「食べたことがある!」「懐かしいなあ」と、写真を

見てうっとりしてしまいます。

食べ物以外にも、小屋や周辺の風景写真なんかもあって、

「あー、行ってみたいと思いつつ、行けてないな~」と思う場所もあったりと、

しみじみと写真に見入ってしまいました。

-------

以下、私が思い出に残っている山のご飯の写真です。

食べ物の写真ではあるのだけれど、写真を眺めていると、大抵、そのご飯を作って

くれた山小屋のご主人だとか、茶屋のおばちゃんだとかの顔や会話を思い出します。

高尾:明王峠の茶屋で食べたけんちん汁

「冥土に行ったら人に何にもしてあげられないからね」

「せっかく作るのだから、たくさん食べてもらいたい」と言う茶屋のおばあちゃん。

けんちん汁だけじゃなく、おばあちゃんの心意気にもポカポカあたたかくなった。

丹沢:鍋割山荘の鍋焼きうどん

これ食べたさに、二俣から水をボッカして登った。

学生のときは@980円のこのうどんが食べられず、社会人になって初めて食べられた。

「大人っていいな~」って変なところで感動した。

丹沢:花立山荘のカキ氷

ボッカ駅伝ゴールのあとは、これを食べるのが恒例でした。

梅雨入り前なので、これを食べたくないくらい寒い年や、暑くておかわり

したくなる年などさまざま。暑くても寒くても食べて舌をいろんな色に染めた。

那須:大黒屋

おひつのご飯が美味でした。

食材は週に一度人の背で荷上げするそうな。フルーツもついていました。

部屋の窓から見える墨絵の世界のような山々を眺めながらのご飯。

最高でした。

霧ヶ峰:鷲が峰ひゅって

結婚が決まってから、一人でお出かけ。

平日だったから、お客は私だけ。ステキな空間を1人占めのとても贅沢なディナーになりました。

これは前菜の写真かな。

白樺湖のバス停から歩きはじめ、霧ヶ峰に登ってからここでお泊り。

次の日、ここから美ケ原経由で松本駅まで歩き、さらにその翌日、島々宿から松本駅まで

つないで歩きました。「こんな気ままな旅も最後だから」と松本で1人居酒屋初体験したりと、

好き勝手に過ごした3日間。

霧ヶ峰:鷲が峰ひゅって

朝食、昼食用にと、お弁当を2つ用意してもらった。

こぶのつくだにと塩羊羹が、山歩きにぴったりで、とてもおいしかったです。

おにぎりの中身はおいしい梅干。

------

ここからは、ちょっと番外編。

清水集落:上田屋 山菜だらけそば

「白毛門~巻機山縦走」の下山後、初めて出会ったこの蕎麦。

これを目当てに「丹後山~巻機山」の縦走もがんばれた。

清水におりれば、アレが食べられる!!って。

行くときによって、上にのってる山菜がガラッと変わるので、何度でも通いたいな。

少し甘めの蕎麦つゆが、疲れた体には優しくてちょうど良いです。

「これ食べて待ってて」と出してくれたコゴミの和え物も大好き。

礼文島:桃岩荘ユースホステルの圧縮弁当。

これは究極の番外編かな。

島を縦断する「愛とロマンの8時間コース」に出かける日、ユースホステルに頼むと

@500円でこの弁当を作ってくれます。今もあるのかなぁ。

島の北端のスコトン岬から、島の南部のユースホステル近くまでみっちり1日歩くの

だけれど、その途中、腹ペコ状態で食べるこの弁当は本当においしかった。

「圧縮弁当」という名前だけあって、夜店の焼そばサイズのパックに茶碗3杯分の

ご飯がぎゅーぎゅー詰められています。

この年になると、なかなか勇気が出ないからあのユースホステルの再訪は難し

そうだけど、若い人やマジメな人には一度はあの強烈なユースホステルに泊まって、

純な部分だとか凝り固まった価値観なんかをぶちこわしてほしいな~なんて思います。

また夏の暑さがぶり返してきましたね。

最近、お掃除祭りに夢中になっていて、いらない物を気持ちよいくらい捨てています。

やっぱり家族の検閲が厳しいと、物がへらないので(もったいないと捨てるのを拒否

されるから)、いちごちゃんの目がないうちに、えいやっと捨ててしまいます。

「もったいない」と言われようが、いらないものを抱えているスペースのほうが「もったい

ない」のであしからず。その代わり、残った物は大切にしようと思います。

そんなこんなで、インドアな日々が続いています。

先週は、図書館で借りてきた「ひび割れた晩鐘」を読みました。

----

「ひび割れた晩鐘」 (亀山健太郎:著/本の泉社)

題名だけ見ると、何の本だか分かりませんが、

副題に「山岳遭難・両足切断の危機を乗り越えて」とあります。

その副題通り、著者が沢登り中、滑落してから両下肢切断の危機を乗り越え

リハビリ・退院するまでの様子が克明に綴られた本です。

著者は丹沢「源次郎沢」のF5で滑落し17時間後、救出されますが、

複雑骨折しただけでなく、沢水に潜んでいた細菌が開放した傷口から

ひび割れた骨にまで浸透・増殖し、感染症にかかってしまいます。

一時は両下肢切断の危機を迎えますが、感染症、粉々に砕け散るほどの骨折を乗り越え

厳しいリハビリを積み重ね、退院の日を迎えます。

前半は、感染症との闘いが主で、後半は「イリザロフ法」という治療法で、骨が自然治癒で

徐々に伸び、再生していく性質を利用し、粉々に砕けた10センチの脛骨をつなぎ合わせる

までの壮絶なリハビリの様子が主です。

「イリザロフ法」というのは初めて聞いた名前ですが、それによって、10センチもの

骨が何も無い脛の部分が、徐々に骨が伸び、再生し、つながってしまうのです。

その治療の過程も本当に壮絶で、痛みも伴い、著者も「感染症が再発し、足を切断する

ことになっても良いかもしれない」とチラリと考えることもあったほどでした。

医療ドラマもまともに見られない私は、治療やリハビリの記述の壮絶さに目を白黒させながら

読みすすめましたが、今の医療技術の進歩には驚くばかりでした。

一般登山道を含め、どんなところでも、著者のようにシリアスな事故・負傷を

する可能性は潜んでいるので、どうか自分の身にこういうことが起きませんようにと

切に祈る小心者な私でありました。

いやー、とにかく、ホント痛そうなんだもん。骨折もしたことが無い私は、読んでいて

ひーひー言っていました。何度も全身麻酔での手術もしていることも含め、驚愕の連続

で読み応えがあったぶん、読み終えたあとはぐったりしてしまいました