2022/05/19 長浜市の大通寺と竹生島の宝厳寺を訪ねた。

春日井市にある『尾張文化の会』の会員23名と高蔵寺を8時頃出発して、春日井ICより長浜ICで降り,長浜市に着いた。お旅所駐車場より黒壁ガラス館の有る大手門通りを散策して大通寺を参拝して、昼食を頂き長浜港より琵琶湖汽船の高速船に乗り約30分で竹生島乗降桟橋に着いた。竹生島に上陸し宝厳寺、唐門、都久夫須麻神社等を参拝し再び長浜港へ戻り、バスに乗り換え長浜ICより途中養老SAで休憩をはさみ春日井ICで降り高蔵寺駅で解散した。(No433)

〇お旅所駐車場

お旅所駐車場

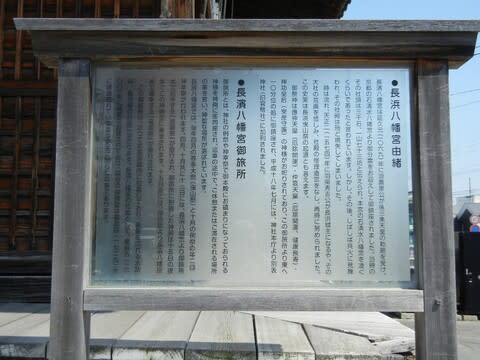

〇長浜八幡宮御旅所

御旅所 説明版

大手門通リ入口

黒壁ガラス館 オルゴール館

北国街道 浄淋寺

大手橋と西田天香 下座初体験の場

◎大通寺(だいつうじ)

戦国時代のはじめ浄土真宗の祖である真如上人は「他力念仏」の教えを広げるため、全国各地を布教し、近江国の布教活動の最大の拠点であった。

天正時代、湖北三郡の僧俗が長浜の街中に寄合道場を設置した織田信長と戦った。天正八年(1580)本願寺顕如上人と信長の間に和睦を精立したが、教如上人は徹底抗戦を主張して戦った。慶長七年(1602)には徳川家康より本願寺分立が許され、教如上人を開基として長浜城跡に創建したが慶長十一年(1606)に長浜に移封された際に現在地に移したのが寺の始まりとされている。江戸時代になり教如上人が東本願寺を興すと、大通寺として発足し彦根藩主井伊直孝の援助を得て整備されていきました。

江戸時代に活躍した狩野山楽や山雪、円山応挙、岸駒など著名画家の屏風絵も残されています。

◇山門(市指定)

文化五年(1808)に起工し、33年後の天保十一年(1841)に落成した。総ケヤキ造りの建築としては県内屈指の名作と云われる。

山門

山門の額

◇本堂・阿弥陀堂(重文)

もともと伏見城(豊臣秀吉が築いた)の殿舎であったが、真宗大谷派東本願寺が分立した際に御影堂として移された。その御影堂を承応年間(1652~54)に当寺に移して本堂とした。

本堂

入口の擬宝珠(文字の刻印が有るが、読みにくい)

◇玄関(重文)

宝暦十年(1760)に当時の住職(横超院)の内室であった彦根藩藩主(井伊直惟)の息女数姫が阻師聖人五百年忌にものです。

玄関

〇加賀の千代女の句碑 第5世横超院さん(1750前後)のとき、加賀の千代が訪ねてきたそうです。二人とも有名な俳人(俳句を作る人)でしたが、一度も会ったことがないので、俳句でやりとりをされたそうです。

<応答連歌碑>

横超院師 「手をあげよ 同じな流れに すむかわず」

加賀千代尼 「日かげのわらび 腰をのしかね」

梵鐘(県指定)

南北朝時代 貞治二年(1363)の名がある。

含山軒庭園(名勝)江戸時代

枯山水の庭園で伊吹山を借景とする庭

〇再びお旅所駐車場に戻り、昼食処の「成駒屋」へ向かう。

長浜城大手門跡

お食事処「成駒屋」

琵琶湖汽船 竹生島

◎竹生島(ちくぶしま)

長浜市の沖合にある周囲2キロ、琵琶湖で2番目に大きな島です。琵琶湖八景の一つに数えられ、平家物語や謡曲「竹生島」にも登場する伝説の島です。島の名前は「(神を)斎(いつ)く島」に由来しと伝える。また「竹生島」という漢字は、島の形が雅楽の楽器「笙(しょう)」に似ているので付けられた一説もあります。

乗降桟橋前の石柱

◇宝厳寺(ほうごんじ)<弁才天堂>

神亀元年(724)聖武天皇の勅命を受け、行基が開いたとされています。本尊の弁才天は江の島、宮島と並ぶ「日本三弁才天」の一つで、その中でも最古と云う。

祈りの石段(祈りを捧げながら165段の石段を上る)

本堂(弁才天堂)

宝厳寺五重石塔(重要文化財) 説明版

◇唐門【国宝】

豊臣秀吉が建てた大阪城の一部で現存唯一の大阪城遺構で、豊臣秀頼の命によりここに移築した。檜皮葺で、建物全体を総黒漆塗りとした上に、金メッキの金具が散りばめられ、豪華絢爛とされた桃山様式の代表的遺構です。

唐門と観音堂石標

唐門

唐門の彫刻

唐門を海側から望む

◇観音堂(重文)

唐門に並列されたお堂で千手観世音菩薩を納められています。

西国33所観音霊場めぐりの「30番目札所」です。

観音堂の内部天井 観音堂

◇舟廊下(重文)

豊臣秀吉の御座船「日本丸」の骨組みを利用して造られた。急斜面に掛けられたためその足元は高い舞台造りとなっています。

◇都久夫須麻(つくぷすま)神社(国宝)

秀吉公が時の天皇をお迎えするためにその時代の「日暮御殿」という伏見城内最高の建物を神殿として寄進した。桃山文化の代表的な国宝建築物です。

舟廊下

舟廊下の舞台造り

◇三重塔

文明十九年(1487)に宮大工、阿部権守が建立したが、江戸時代に落雷で焼失したが図面を発見し、平成十二年(2000)に再建した。

三重塔

◇都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)【国宝】

豊臣秀吉が天皇をお迎えするために時代の粋を集めて造った「日暮御殿」という伏見城内最高の建物を神殿として寄進した。

神殿

竜神拝所(かわらけ投げ)

◇豊国神社

豊国神社 神殿

長浜恵比須宮 拝殿

虎石(長浜城内より虎石を移したところ、夜毎に帰ろうと泣くので元に収めたと云う説話)

加藤清正公像

以上