2025/02/13(木)安城市北部を散策した。

散策コース

名鉄新安城駅→白山比売(はくさんひめ)神社→今村公会堂→崇福寺(そうふくじ)→専超寺(せんちょうじ)→西方寺(さいほうじ)→上乗森(のらずのもり)神社と梅泉芳水(ばいせんそうすい)歌碑→新安城駅

東海道は慶長6年(1601)徳川家康の五街道整備により制定された街道であり。鎌倉街道は古代の官道をもとに源頼朝が開いた鎌倉と京都を結ぶ道で、現在では残念ながら所々その面影を残す現状です。

名鉄新安城駅

✿白山比売(はくさんひめ)神社

御祭神は菊理姫命(くくりひめ)で別称は白山比咩神(しらやまひめのかみ)と伝える。

和銅6年(713)崇福寺の創建とともに祭神である白山姫命をこの寺の守護神として境内に勧請したと伝わります。これが今の白山比売神社といわれています。

境内地は室町時代に松原氏の館があったと云われ「今村城跡」とも呼ばれています。

石標 両部鳥居

拝殿

〇境内社(摂社)

秋葉社

鳥居 拝殿

山の神社

稲荷社

厳嶋社

✿今村公会堂

ここはもともと公民館「有守館」(明治44年(1911)建設)が有り跡地に今村公会堂が建てられたと伝える。

今村公民館

✿崇福寺(そうふくじ)高根山 臨済宗妙心寺派

当寺は白山比売神社とともに創建されたと伝わります。

安土桃山から江戸年代(1596~1615)に千岩和尚が寺院を建立し、これを開山とした。

時代不詳の絵画、絵本著色釈迦三尊像と室町時代の絵画、絹本著色阿弥陀三尊来迎図(市指定)を有する寺です。

石標 山門

山門の落慶(2009年、平成21年4月)

山門の瓦(鬼とナマズ)

美貌の神として知られる豊玉姫(とよたまひめ)の伝説は、日本の二つの古代史である『古事記』と『日本書紀』に広く記録されています。

本堂

境内

薬師堂

達磨大師

✿専超寺(せんちょうじ)高瀬山 真宗大谷派

弘法大師空海により真言道場そして創立された。その後、浄土真宗の開祖親鸞が矢作の柳堂で説法した際(寛喜3年1231年頃)初代善悟僧都(ぜんでそうづ)が帰依し、名号と山号を賜った。そして文明元年(1469)頃、十代蓮順が蓮如の弟子となり、本願寺派寺院となった。

永禄6年(1563)三河一向一揆で徳川家康に味方したため焼き討ちに遭い伽藍は焼失した。

安永8年(1779)に再建された本堂、山門・鐘楼・経蔵など江戸時代後期の真宗寺院伽藍がよく残っています。

境内には樹齢300年前後と推定「元禄年間(1688から1704)」されるケヤキ(市指定天然記念物、周囲3.3m樹高19.5m)があります。

山門

石標

本堂

鐘楼

経蔵

ケヤキ(市指定天然記念物)

✿西方寺(さいほうじ)八幡山 真宗大谷派

創始は寛文3年(1663)、養心が初代住職でした。現在の本堂は天明4年(1784)に再建と伝える。

市指定保護樹木のクロマツ(周囲2.05m)が庭の中程にあります。

安土桃山時代の絵画、絹本著色覚如上人像と室町時代の書跡、絵本墨書六字名号(市指定)を有します。

山門 石標

石標と松

本堂

クロマツ

鐘楼

✿義眞寺(ぎしんじ)曹洞宗

御本尊は釈迦如来です。

石標

本堂

地蔵

✿上乗森神社(のらずのもりじんじゃ)

当神社は冷泉天皇の安和年間(968から970)に近江国坂本(滋賀県大津市)の日吉大社より勧請したと伝わります。

境内北を鎌倉街道が通り、通行の際は下馬し拝礼するのを例としたとされたことから、「駄野森(のらぬもり)」とも云われました。

日吉山王新道の基礎「見ざる」「言わざる」「聞かざる」石像がある。

悪いものは「見えない」、悪いことは「言わない」、悪いことは「聞かない」と言うことは、すなわち良いものを「見」、良いことを「言って」、」良いことを「聞き」事で良いことを実行すると言う教えです。

石標 鳥居

山王鳥居

拝殿

拝殿の神猿(マサル)

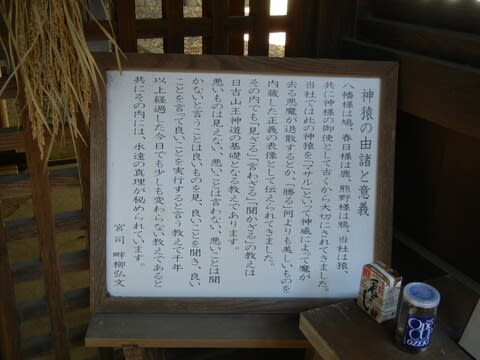

神猿の由緒

幸福釜

三猿石像

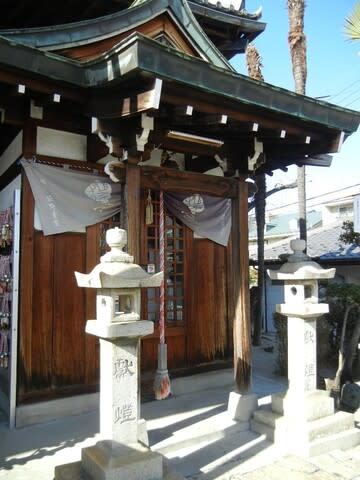

猿神社

北石標

✿歌碑・梅泉芳水(ばいせんあんそうすい)

上乗森神社裏の鎌倉街道沿いにある梅泉庵芳水が詠んだ「歌碑」ます。

歌碑は「馬降りて 神の威徳を かしこみて 鎌倉街道 過ぎしもののふ」とある。

鎌倉街道 縄文二タ股遺跡跡

梅泉庵芳水が詠んだ「歌碑」

2024/12/12熱田神宮近辺の散策です。

JR熱田駅⇒熱田神宮⇒蔵福寺(ぞうふくじ)⇒林桐葉(はやしとうよう)宅跡⇒から円通寺(えんつうじ)⇒JR熱田駅

熱田駅

✿熱田区役所

熱田区役所

区役所南の広い土地

✿熱田神宮

三種の神器の一つ草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を祀ったのが神宮の起源で、社が鎮座されたのは景行天皇の末年頃(2世紀初め)とされる。古くから「熱田さん」と呼ばれ、6月5日の熱田まつり(尚武(しょうぶ)祭)で親しまれている。本宮、拝殿、神楽殿などのほか、別宮の八剣宮、摂社の上知我麻神社など、境内には摂社8、末社18が鎮座。歴史的建造物として、清雪門、西楽所、龍影閣、信長塀、佐久間灯籠、二十五丁橋などがある。宝物館には、刀剣、鏡など6,000余点があり、公開されている。

山門

拝殿

鞭掛け 千木 鰹木

東入口(四季桜、紅葉、銀杏)

ならずの梅 説明版

大幸田神社

八百万神社(東) 八百万神社(西)

信長塀

大楠 説明版

佐久間灯籠(東) 説明版

佐久間灯籠(西)

二十五丁橋

✿蔵福寺(ぞうふくじ)

浄土宗西山禅林寺派、山号は宝亀山(ほうきざん)。延宝4年(1676)、当初は市民の生活のため、後には七里の渡し航行のためにも使われた、時を告げる鐘を設置。鐘楼は戦災で焼失したが、鐘は残る。

本堂

✿林桐葉(はやしとうよう)宅跡

桐葉七左衛門は、芭蕉の友人であり門人。芭蕉は、貞享元年(1684)「野ざらし紀行」の旅以降、たびたび熱田を訪れ、桐葉宅で句会を開いた。また、桐葉は臨高の号をもち、書の大家でもあった。

宅跡

説明版

✿松姤社(まつごしゃ)

熱田神宮(あつたじんぐう)の境外摂社で日本武尊(ヤマトタケル)と宮簀媛命(みやずひめ)が出会った地と云われています。

鳥居、石柱

祠

祠の鰹木

✿海国寺(かいこくじ)玉竜山 臨済宗妙心寺派

布曝女町(そぼくめまち)にあり、天文八年(1539)、叔榮(しゅくえい)が開山する。叔榮は加藤図書助順盛(かとう ずしょのすけ のぶもり)の一族なので、海国寺は加藤家(加藤家は織豊時代ごろに熱田で勢力を伸ばした一族)の菩提所である。叔榮の弟子で海国寺二世の仁峯(にんぽう)は順盛の三男である。その他に忠岳和尚(叔榮の弟子)・潔堂和尚(けつどう)なども住持した。

山門

本堂 庭

門前の六地蔵

✿喜見寺(きけんじ)雲龍山

当寺の由緒は、熱田の地を支配していた西加藤家の祖である「加藤隼人佐延隆」が弘治二年(1556年)に創建 し、権大僧都「堯瑜」によって開山された寺院になります。前回紹介した「臨済山龍珠寺/紹介 記事」を創建した加藤隼人佐延隆が創建した寺院になります。

一時は本堂となる観音堂の他に慈眼院、吉祥坊、延命院、春養坊、甚光院、宝泉坊の支院六 坊を有していたが、徐々に荒廃し、貞享三年(1686年)に開創した加藤家と協力し再建するが、 延享二年(1745年)に支院六坊の内春養院のみを遺し廃亡に帰し、残った春養院を喜見寺と合併 した。

境内には弘法大師が掘り当てたという井戸が残っていたそうです。

また、その昔、現在喜見寺が立っている場所は「布曝女町(そぶくめまち)」と呼ばれていました。

「日本武尊」が東征の途中に尾張国のこの場所を訪れた時、川辺で布をさらした美しい女性が 一人いた。その女性の名は「宮簀媛」である。

その後、日本武尊と宮簀媛は結ばれた。このよ 「うな話から「布曝女」という名が付いたと云われている。

山門

本堂

燈籠

名古屋二十一大師霊場めぐり【看板】

✿祠、井戸

祠 井戸

✿新宮坂神社

由緒諸々不詳のようです。

鳥居 参道

聖堂

✿栄立寺(えいりょうじ)清正山

榮立寺の本堂に祀られる衣冠束帯姿の清正公像(写真)

境内に祀られている名古屋城の石垣と同じ巨石がある。

御利益は「何かを成し遂げたい時に祈りをささげると良い」

〇清正公力石が鎮座する熱田の霊場

清正の座右の銘は「履道應乾(りどうおうけん)」。一歩身を引き、成すべき事をしていれば必ず道は開けるという意味だ。徳川家康の名古屋城築城に豊臣恩顧の大名が動員された際も、清正はその信念のもと、天下普請に参加。築城の名手として天守台の石垣を単独で任されるなど大いに活躍した。なかでも、三河湾の篠島から切り出した石を、港のあった熱田から城まで大勢の人力でにぎやかに曳いた話が有名だ。沿道の店から酒や餅をすべて買い上げて人々に振る舞ったので、見物人も皆喜んで石曳きに加わったという。名古屋城で最大の石垣石材は(天守台のものではないが)表面実面積が10畳もあり、「清正石」と呼ばれている。

また、清正が熱田の港で陸揚げしたものの、大きすぎて動かなくなった石もある。「中村の清正公さん」に対して「熱田の清正公さん」と呼ばれる榮立寺の「清正公力石」だ。第二次世界大戦の空爆で砕かれ、小さくなったそうだが、今もどっかりと境内に腰をおろしている。触れればパワーがもらえると、わざわざ撫でに訪れる参拝者が後を絶たないそうです。

山門

本殿

清正公力石 石標(昔在金城苑清正公力石)

清正公霊場石標

✿圓通寺(えんつうじ) 補陀山(ほださん) 曹洞宗

尾張氏が熱田社内に神宮寺として建立し、弘仁年間(810から824)弘法大師が自刻の十一面観音像を安置し、円通寺と命名したといわれる。

参拝者は「秋葉山」とこの辺りでは言います、

秋葉山山門 本堂

圓通寺山門 本堂(左側)秋葉山本堂(右側)

構内(東向き)

大黒天

弁財尊天

子持石

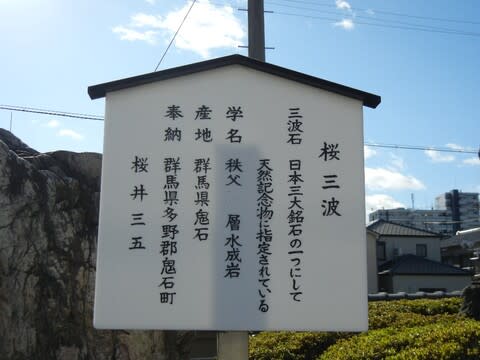

桜三波

紅流

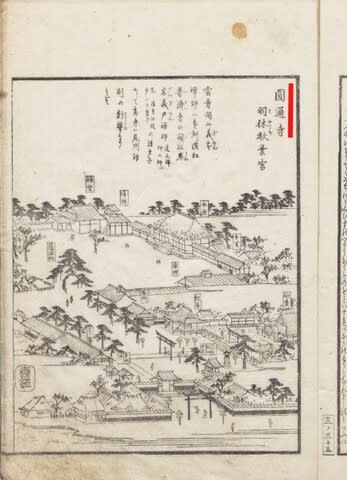

圓通寺の尾張名所図会(前編3-35、36)

尾張名所図会前編3-35と36

2024/09/18名古屋市天白区史跡散策路「清流と神社・寺院コース」を散策した。

地下鉄植田駅より栄久寺、泉称寺、全久寺、植田八幡宮、寄鷺橋、島田神社、島田地蔵寺、市バスで八事駅へ向かい帰宅した。

地下鉄植田駅

✿稲葉山公園

標高50mです。

山頂までの階段が続く

✿秋葉三尺坊大権現

秋葉権現(あきはごんげん)は秋葉山の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神である。

お堂

秋葉三尺坊

✿栄久寺(えいきゅうじ)真宗高田派 松雲山

創建不詳。

松雲山と号し、文明12年(1480)永照法師室賀多門が伽藍を建てる。当初は現在の飯田街道の南に建っていたが、天白川がたびたび氾濫するので水難を避けるため、文化3年(1806)現在の地に移された。

石柱 参道階段

山門 本堂

鐘楼(周り全体が見渡せる眺めの非常に良い境内です)

境内から眺める「東山スカイタワー」東山動植物園

境内から眺める「東山タワー」中京テレビ鉄塔

✿泉称寺(せんしょうじ)真宗大谷派 常喜山

創建不詳。

大永3年(1523)浄土真宗第9代実如上人に帰依し、当初は現在の飯田街道沿いに建っていたが、天白川の洪水の被害から逃れるため、享保19年(1734)現在の地に移された。

石柱

山門

本堂

✿全久寺(ぜんきゅうじ)曹洞宗 福田山

文明3年(1471)将軍足利義政の命により、遠州横地城から植田城主となった横地秀綱が建立。当初は、現在の飯田街道南側に建っていたが、天白川の洪水の被害から逃れるため、寛政4年(1792)頃現在の地に移された。

石柱

山門

石標

本堂

観音堂

✿植田八幡社(うえだはちまんしゃ)

祭神は応神天皇、横地太郎左衛門秀綱、横地権蔵秀住の三柱です。創建不詳。

天正8年(1580)植田城主横地権蔵秀住の家臣室賀久太夫によって修造された。

境内には大正天皇が皇太子のとき明治41年(1908)に陸軍大演習を観覧された折、愛馬「藤園」に御乗馬になった跡の記念碑が建っている。

神社境内にあった古墳は、約1500年前の古墳時代中期(紀元5世紀頃)の前方後円墳の上に、文明3年(1471)遠江(静岡県菊川市)の有力な武士団であった横地一族(横地氏の祖は源氏の統領で名高い八幡太郎義家)の横地秀綱(よこちひでつな)が植田に移って植田城を築いた以前から応神天皇を祭神とする八幡社が存在していたと言われています。

石柱と鳥居と太鼓橋

説明版

拝殿

辨天社(市杵嶋姫命)

津島社 山神社 神明社

大正天皇御乗馬跡の碑

東参道 山門

神社前の馬頭観音

馬頭観音

✿天白川・寄鷺橋(きりりょうばし)

天白川と植田川が合流し、合流点付近に人道橋「寄鷺橋」(ニールセンローゼ型)である。

寄鷺橋

寄鷺橋の表示版

✿天白護床工(ごしょうこう)

河川の合流地点に設置された河川構造物で上流及び下流に、流水による河床の洗掘防止の目的で施工されている構造物です。

「天白川天白護床工」は、植田川との合流点につくられた河川管理施設、馬蹄形で階段状で美しい形です。

護床工

護床工と魚を狙うサギ

✿島田神社(しまだじんじょ)

創建不詳です。

祭神は伊邪那岐命、伊邪那美命を始め九柱を祀る。

当神社には島田城主であった斯波高経(牧氏の祖)が貞治年間(1362から1367)島田城を築くにあたり、城の鬼門除けの守護神として熊野権現を祀ったのが始まりと伝える。

石柱と鳥居

参道

拝殿

天神社

西参道

✿島田地蔵寺(じぞうじ)曹洞宗 古厩山(こまやさん)

嘉吉2年(1442)樵山和尚が島田山広徳院として創建。

延徳3年(1491)大洪水があり寺殿を破壊されたが、鳴海の瑞泉寺の秀建和尚が、明応9年(1500)本殿を再建、島田山地蔵寺と改称。永禄3年(1560)桶狭間の合戦の折、焼失。

その後、牧義次の男右近義汎が再建し、古厩山地蔵寺と改名。

別棟に祀られている地蔵尊は熊坂長範の盗馬変毛の伝説がある。また、雨降地蔵ともいわれる。

山門 案内板

本堂

毛替(けがえ)地蔵堂 毛替地蔵尊

志まだ地蔵道の碑

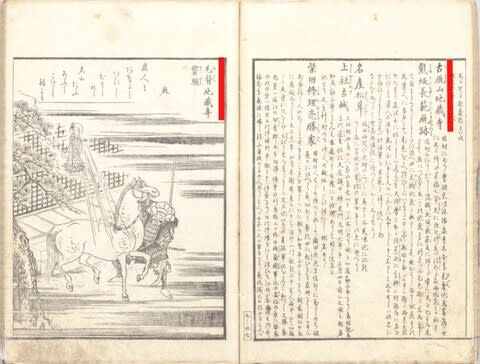

尾張名所図会【前編】古厩山地蔵寺5-27

2024/09/11 岡崎市一向一揆の寺(勝鬘寺、綿積神社、糟目犬頭神社)を訪たる。

JR岡崎駅から勝鬘寺、法性寺、糟目犬頭神社、比蘇天満宮、浄珠院を散策し岡崎駅へ戻りました。

JR岡崎駅

✿正覚寺(しょうかくじ)真宗大谷派、

入口

石柱

本堂

✿綿積神社(わたつみじんじゃ)

御祀神は綿積命、天照大御神、豊受姫命、建御名方命、白山姫命の五柱です。

この地は元矢作川に臨んだ土地にで、有史以前より住民住居し、海神・綿積命を祀る。神仏習合時代は、海神として性格より八大龍王社とも称する。小豆坂の合戦後、今川氏の将朝比奈備中守泰能は当社に参拝し戦勝の御礼に槍一本を奉納。また、徳川家康は、永禄六、七年(1564)の一向一揆の際、出陣のたび戦勝を祈願。この地の住人で家康の家臣神尾孫兵衛久宗と、その子四郎興五郎は産土神として崇敬した。

(社名版より)

社名説明版

石柱と燈籠

鳥居(靖国鳥居) 神額

拝殿(鰹木7本)

神殿(鰹木9本)

熊野社

靖国神社

柱津天神社

柱津天神と腰掛石

裏出入口

✿勝鬘寺(砦跡)(しょうまんじ)真宗大谷派

当寺の始まりは、鎌倉時代に赤渋の地に真宗道場が建立され、明応5年(1496年)に水害に見舞われたため、現地へ移転してきたとされる。

永禄6年(1563年)三河一向一揆が起こり、三河統一を目指す松平家康に対し、一向宗を信奉する家臣の一部が反旗を翻し、三河三ヶ寺(勝鬘寺と本證寺、上宮寺)を中心に立て籠もった。

勝鬘寺には渡辺高綱、蜂屋貞次ら百騎余りが立て籠もり、この地から上和田城や小豆坂方面へと兵を繰り出してはいるが、家康側に付いた大久保忠俊(蜂屋貞次の義父にあたる)ら大久保一族に対しては、事前に攻撃を知らせるなどした上で、身内を逃がしており、積極的な戦いを行っていたとは言い難い部分もある。

石柱と参道

勝鬘寺の史跡説明版

本堂 石碑

✿徳圓寺(とくえんじ)真宗大谷派

山門 本堂

✿妙国寺(みょうこくじ)法華宗

当寺は家康公、秀忠公、家光公の三代に仕え「三河物語」を綴ったことで有名な大久保彦左衛門など、幕末まで続いた大久保一族ゆかりのお寺です。

題目塔と朱塗りの山門

本堂

大久保家遠忌の供養塔

✿法性寺(ほっしょうじ)

平安時代の中頃に建立され、家康公の父、松平広忠公が深く帰依していたお寺です。

広忠公の命を受け、この寺の住僧である永玖が鳳来寺の薬師如来に男子出生を祈願し、誕生したのが家康公といわれています。

山門

石標(一隅を照す これ則ち国宝なり)

本堂

法性寺説明版

門前の一休さん

法性寺前の五社神明宮

✿糟目犬頭神社(かすめけんとうじんじゃ)

大宝元年(701)彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)を祀って建立されたもので、以前は隣接する上和田町の糟目にあったので糟目神社といわれていましたが、度々の洪水により今の場所に移されました。

神社には、越前福井(現福井市)産の凝灰岩(笏谷石)を原石とした鳥居、狛犬一対、唐猫一対などの石造文化財があります。

鳥居の柱には「慶長応焦乙己林鐘」の銘が刻まれ、越前鳥居としては最古の形式を示しています。

また、境内には、三河三奉行の一人本多作左衛門重次生誕の碑や新田義貞の首塚と伝えられる祠があります。

石柱と鳥居

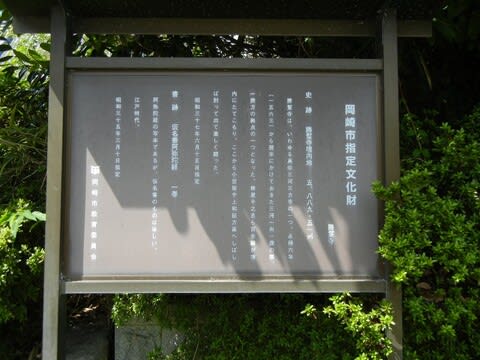

文化財説明版(糟目犬頭神社)

境内前の鳥居 越前鳥居の特徴

山門と神額

拝殿 拝殿の葵紋

神社御由緒の説明版

神殿前の唐猫一対

✿比蘇天満宮(ひそてんじんしゃ)

御祀神は高御産巣日神、豊受姫命、猿田彦命の三柱です。

古来この辺りをヒソと言い、比蘇の浜に塩田の神を祀ったのが創始で、平安時代の仁寿2年(852)の創建と伝えられる。延喜式の比蘇神社は三河国神明帳の比蘇天神社は当社で、天喜3年(1055)の水穂抄に干蘇神と記される古社です。

鳥居 石柱

拝殿 天神社説明版

御大典奉祝記念碑(榊)

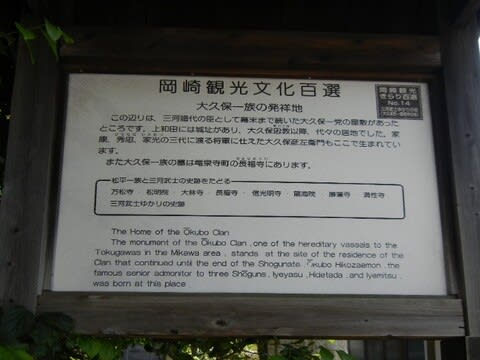

✿上和田城跡 大久保一族發跡地

三河譜代の臣として幕末まで続いた大久保一党の屋敷があったところです。上和田には城址があり、大久保忠教以降、代々の居地でした。家康、秀忠、家光の三代に渡る将軍に仕えた大久保彦左衛門もここで生まれている。

石碑

説明版

✿浄珠院(じょうじゅいん)浄土宗

三河一向一揆に手を焼いた家康公は、浄珠院に本陣を置き、一揆制圧のため、自ら指揮をとりました。

激しい戦の後、永禄7年(1564)2月になって一揆方から提案された和議がここ浄珠院で成立したことから、三河統一の基礎を固めるきっかけとなった歴史的に重要なお寺とされています。

境内には樹齢約300年のイチョウの木がそびえ立ちます。

石柱

山門

本堂

松平信孝公之墓(三ツ木城主)

2024/07/17 名古屋市守山区「大森の歴史を訪ねる」

散策コース

名鉄大森・金城学園前駅、交通安全地蔵、法輪寺、斎穂社、白龍社、郷蔵、大森・金城学園前駅。

名鉄大森・金城学園前駅

1,交通安全地蔵

昭和23年(1948)、名古屋鉄道瀬戸線旭前から大森間で急行列車が脱線転覆し、死者35名、負傷者154名となった。犠牲者の冥福を祈るため、「交通安全地蔵」を建立した。

交通安全地蔵尊と殉難之碑(右の菱形

〇急カーブ改良工事前の「鉄橋の跡」

瀬戸市方面 名古屋方面

2,法輪寺(ほうりんじ)佛日山 曹洞宗

当寺は人皇五十六代清和天皇の貞観二年大森城主尾開勘八郎が天台宗の尼寺を建立正宗菴と称していた、文治三年後白川天皇の御代奥州額田郡黒石村信夫の城主佐藤正司勝信の室の源義経の家臣嗣信忠信二子の戦死を知り菩提の為本堂庫裡等新規建立し「運慶作の本尊釈迦牟尼佛文脇佛として文珠菩薩普賢菩薩の三尊像を安置」した。

その後、天文三年赤津雲興寺七世大雲永瑞和尚再県曹洞宗となり普香山正法寺と改号する。

後、佛日山法輪寺と改称する。

天正十二年安土桃山時代長久手合戦の時又々兵火に罹り焼失す、江戸時代時の大老酒井忠次 公秀信公にて寛文三年より貞亨四年にわたり殿堂を新創せり現今に至る。

当寺は元々、矢田川の畔にあり、水害で現在地に移転した。

石柱

山門

本堂

ほうりん聖観世音と本堂

寺の由緒

供養塔(佐藤兄弟と母)

豊稲吒枳尼眞天

3、斎穂社(さいほしゃ)

天武五年(676)、新嘗祭の斎田が尾張国山田郡渋川に設けられ刈り取った稲を集める場所として建てられた稲穂神社が、斎穂社の由来とされる。

祭神は大年神、御年神、御食津神、事代主神、大宮売神の5柱と伝える。

千手観音堂の千手観世音菩薩(石像)は享保二年(1717)に建立され、滅罪除病の功徳が有ると伝える。

石柱 鳥居

祠(中央に斎穂社、左に天王社、右に熱田社)

千手観音堂

千手観音

検藤流之碑(昭和6年建立、大森地区に棒の手を伝えた碑)

4,白龍社(はくりゅうしゃ)

水の神である龍神を祀る祠。

石柱

祠 龍神碑(自然石)

5,大森中之島郷蔵(ごうくら)

江戸時代に地区ごとに作られ、年貢米や備蓄の穀物などを入れておく蔵は郷蔵と呼ばれている。

郷蔵

表示版